무거운 별의 폭발

별의 일생은 태어날 때의 질량과 주변 환경에 따라서 달라진다. 예를 들면, 태어날때의 초기 질량이 태양질량보다 최소 3배 정도 이상 무거운 별들은 초신성(Supernova), 중성자별이나 블랙홀등으로 생을 마감하며, 꽤나 폭발적이고 힘든 일생을 보내게 된다.

특히나 초신성은 매우 혼잡한 천체이다. 엄청나게 큰 질량이 유발하는 강한 중력으로 인한 수축 때문에 곧 폭발할 운명에 처하게 되는 별은 중성자 축퇴압이라는 반발력에 의해 멈추게 된다. 이로 인해 중심핵과 핵으로 쏟아져 내리던 외부 층이 차례대로 충돌하며 강력한 충격파가 발생하게 된다. 이에 외부 구조를 이루던 (철 이하의) 원소들은 급격한 핵반응을 시작하게 되며 별 전체가 핵반응을 일으키게 된다. 결국 초신성 폭발이 일어나게 된다. (관련 글 바로 보러 가기 - "태양 (3) - 초기 질량에 따라 달라지는 별의 미래")

하지만 우주 대부분의 별이 어두운 M등급의 별인점을 생각해보면 이러한 초신성은 우주에 많지 않다. 또한 무거운 질량일 수록 에너지의 소모가 빨라 수명이 매우 짧다. 따라서 초신성의 폭발은 쉽게 관측하기 힘들다.

제임스 웹, 불꽃놀이 은하 내 두개의 초신성을 자세히 관측하다

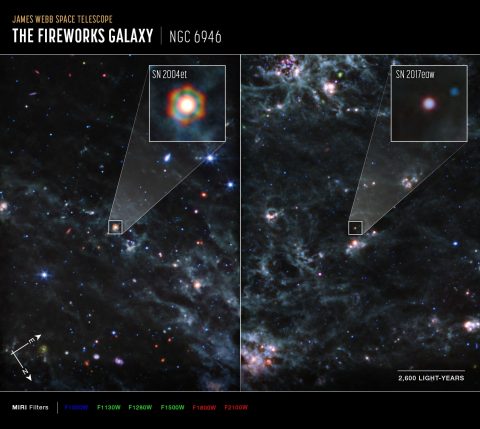

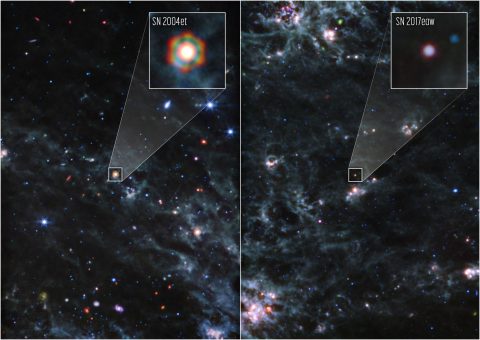

위 결과 이미지에는 나침반 화살표, 눈금 막대, 참고용 색상 키가 표시되어 있는데, 북쪽 및 동쪽 나침반 화살표는 하늘에서 이미지의 방향을 나타낸다. 눈금막대에는 2,600광년정도의 길이를 나타내며 이를 통해서 은하의 엄청난 크기를 짐작할 수 있다.

눈에 보이지 않는 중적외선 파장의 빛을 통해 관측했기에 위 결과를 우리 눈으로 볼 수 있는 가시광선 색상으로 변환했다. 아래는 빛을 수집할 때 사용된 MIRI 필터이 나열되어 있으며 각 필터 이름에 채색된 색상은 해당 필터를 통과하는 적외선을 나타내는 데 사용되는 가시광선 색상이며, 이 이미지에서 파란색, 녹색, 빨간색은 10, 11.3, 12.8, 15.0, 18, 21 마이크로미터 (각각 F1000W, F1130W, F1280W, F1500W, F1800W, F2100W)의 파장을 통해서 관측된 필터임을 알 수 있다.

SN2004 et과 SN 2017eaw 주위에 다량의 먼지가 있는 것으로 밝혀져

멜리사 사반데 박사(Dr. Melissa Shahbandeh)가 이끄는 국체 천문학팀이 분석한 결과에 따르면 II형 초신성(Type II supernova) SN2004 et과 SN 2017eaw 주위에 다량의 먼지가 있는 것으로 밝혀졌다.

초신성 주변에서 발견된 다량의 먼지 결과를 통해서 초신성이 초기 우주에 먼지를 공급하는 데 핵심적인 역할을 할 수 있다는 이론을 뒷받침하고 있다.

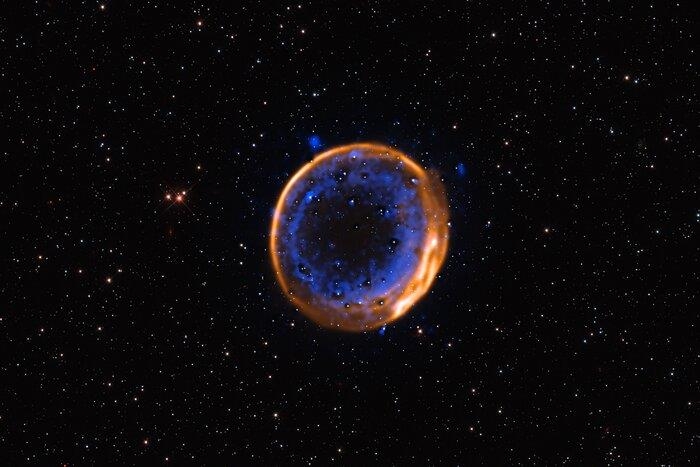

먼지의 관측은 제임스 웹의 정교한 감도와 중적외선 파장을 이용한 관측 덕분에 가능한 일이었다. 죽어가는 별의 폭발 여파로 퍼지는, 즉 내부 충격에서 살아남은 더 차가운 먼지를 감지할 수 있다. 위 결과 이미지에서 파란색은 더 뜨거운 먼지를, 빨간색은 더 차가운 먼지를 나타낸다.

초신성의 먼지 연구에 있어서 큰 돌파구가 될 것으로 기대

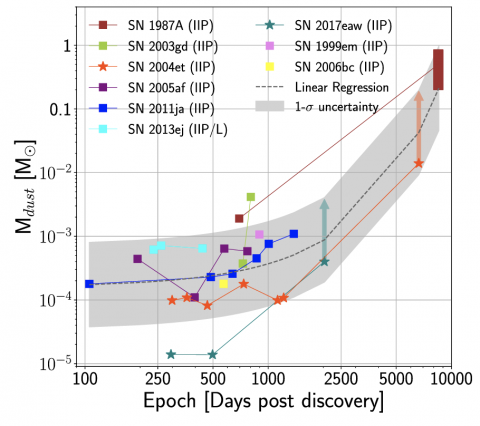

이번 제임스 웹의 새로운 발견은 17만 광년의 위치에 존재하는 SN 1987A에서 새로이 형성된 먼지가 검출된 이후 두번째 발견이기에, 천문학자들은 위 연구가 초신성의 먼지 연구에 있어서 큰 돌파구가 될 것으로 기대하고 있다. 특히나 SN 2004et 주위에서는 SN 1987A에서 발견된 먼지의 양에 필적하는 대략 지구 질량 5,000배 이상의 먼지가 발견되었다. 이 때문에 중적외선 파장에서 SN 2004et가 SN 2017eaw보다 더 밝게 보인다.

푸른색으로 관측되고 있는 SN 2017eaw는 현재 SN 2004et보다 더 뜨겁고 적은 먼지를 가지고 있지만, 계산에 따르면 대략 13년 후에는 SN 2004et의 먼지양과 비슷한 먼지를 가지게 될 것으로 예측되고 있다.

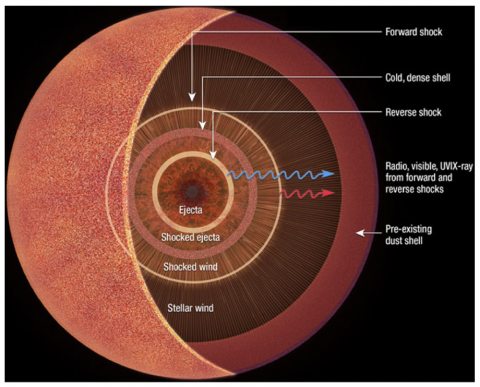

앞에서 언급된대로 초신성에서 주변에서 다량의 먼지가 발견된 점은 초신성이 초기 우주에 먼지를 공급하는 데 중요한 역할을 했다는 사실을 뒷받침하고 있다. 이에 천문학자들은 여러 논문 결과를 통해서 먼지가 많은 초신성 환경과 이들의 폭발에 관한 모식도를 제공하며, 먼지가 폭발 분출물에서 새로이 형성되거나 차갑고 밀도가 높은 껍질일 수 있음을 예측하고 있다. 연구팀은 또한 폭발 이전 질량 손실에 의해 형성된 항성 껍질로 이미 존재하고 있을 수도 있다고 주장했다.

- 김민재 리포터

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2023-08-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터