“지구에 사는 모든 생물종을 기록하자!”

포유류, 조류, 곤충, 곰팡이, 박테리아 등 지금까지 발견된 생물 전체의 목록을 작성하는 야심찬 프로젝트가 4년째를 맞아 목표치의 3분의1을 돌파했다. 런던 자연사박물관과 하버드대, 미 해양생물연구소, 헤리티지 도서관 등 세계 유명 과학연구기관 10여 곳은 컨소시엄을 수성해 지구상의 모든 생명체를 망라하는 인테넷 백과서전을 만들고 있다. ‘생물 대백과사전(EoL, Encyclopedia of Life)’이라 이름 붙여진 이 프로젝트는 책, 논문, 웹사이트 등 각종 데이터베이스에 흩어져 있는 기록을 한데 모아 통합적인 목록을 작성하는 것이 방대한 계획이다다. 각 조류나 곤충 등 특정 생물을 대상으로 한 시도는 있었지만 전체 생물종을 취합하는 것은 처음이다.

지난 2007년 시작된 ‘생명 대백과사전(이하 대백과)’의 기록은 현재 75만 페이지를 넘어섰다. 생물 1종당 1페이지가 할당되므로 모두 75만종이 정리된 것이다. 대백과 측은 지금까지 발견된 생물종을 190만종으로 추산하고 있으므로 현재 작업량이 목표의 3분의1을 넘어선 셈이다. 홈페이지(http://www.eol.org)에 접속하면 현재 상황을 한 눈에 알 수 있다.

과학계에서는 대백과를 ‘노아의 방주’에 비유한다. 성경 속 인물인 노아는 대홍수가 날 것을 미리 알고 커다란 배를 만들어 세상의 모든 동물을 한 쌍씩 실어 보호해 ‘생물다양성의 아버지’라 불릴 만하다. 대백과의 계획은 그보다 원대하다. 동물이나 식물 등 우리 눈에 보이는 생물만 기록하는 것이 아니기 때문이다. 곰팡이, 원생생물, 박테리아 등 현미경을 들이대야만 볼 수 있는 미세생물까지도 기록에 포함시키는 것이 목표다.

‘노아의 방주’에 비유되는 ‘생명 대백과사전’

대백과는 현재 180개에 달하는 협력기관에서 사진, 동영상, 과학정보 등을 제공받고 있다. 북미외래종연구소(Invasive Insects of North America) 같은 학술기관부터 ‘마당의 나무를 살펴보자(A Checklist of Trees in My Backyard)’ 같은 개인 사이트까지 네트워크가 탄탄하다. 생물다양성유산도서관(Biodiversity Heritage Library)이 제공하는 종이문서 스캔본만 해도 3천500만쪽에 달한다. 웹사이트에 가입하면 자신이 선호하는 생물종을 모아 별도의 컬렉션을 모을 수도 있다. 현재 회원수만 5만명 가까이 된다.

대백과 프로젝트를 후원하는 단체와 유명인사들도 많다. 비영리 자선단체인 앨프레드 슬로언 재단(Alfred P. Sloan Foundation)도 자금을 대고 있고, ‘통섭(Consilience)’이라는 저서로 유명한 하버드대 생물학과의 에드워드 윌슨(Edward O. Wilson) 교수도 운영진에 속해 있다.

이렇게 많은 정보를 한군데로 통합시키는 이유는 무엇일까? 대백과 측은 가디언(Guardian)지와의 인터뷰에서 “사용자들이 특정 패턴을 찾을 수 있도록 현미경이나 확대경 역할을 하고 싶다”고 밝혔다. 각종 질병의 매개체가 되는 미생물의 전체 지도를 그리거나, 외래종이 확산되는 속도를 늦추거나, 장수에 숨겨진 비밀을 알아내기 위해 각종 생물을 연결하는 데 도움이 된다는 것이다. 꿀벌이 살아갈 수 없는 장소를 표시함으로써 꽃가루 매개곤충의 역할을 인간이 대신하는 데 보탬이 될 수도 있다.

대백과 프로젝트는 앞으로 1백만종 이상의 생물을 더 기록하는 것을 목표로 하고 있지만, 이것은 과학자와 일반인에 의해 발견되고 기록된 숫자에 불과하다. 그렇다면 지구에 살고 있는 생물은 모두 몇 종이나 될까?

지구상 생물종은 모두 870만종이라는 예측도

미국 공공과학도서관이 발행하는 온라인 학술지 ‘플러스 바이올로지(PLoS Biology)’ 최근호에는 지구상의 모든 생물을 870만종(±130만종)으로 추산하는 논문이 실렸다. ‘해양을 포함해 지구상에는 몇 종의 생물이 있을까(How Many Species Are There on Earth and in the Ocean)’라는 제목의 이 논문은 미국 하와이대 해양생물학과의 카밀로 모라(Camilo Mora) 교수와 캐나다 댈하우지대 해양생물학과의 보리스 웜(Boris Worm) 교수가 공동으로 작성했다.

지구의 생물다양성에 대해 최초의 정량조사를 실시한 사람은 영국의 곤충학자 존 웨스트우드(John O. Westwood)다. 그는 식물종마다 얼마의 곤충이 더불어 살아갈 수 있는지를 조사한 후 이를 근거로 1833년에 “지구상에는 최소 40만종에 달하는 곤충이 살고 있다”고 결론 내렸다. 그러나 생물다양성은 예상보다 풍부했다. 지금까지 100만종의 곤충이 기록되었으며 추가로 발견되는 속도도 줄어들 기미가 보이지 않는다.

1988년에는 영국 옥스퍼드대 진화생물학자인 로버트 메이(Robert May)가 생물 피라미드를 이용해 숫자를 추산했다. 그는 육상동물의 몸집이 작아질수록 숫자는 오히려 늘어난다는 사실을 알아내고, 인간과 포유류 등의 큰 동물종의 숫자를 기반으로 작은 동물들의 규모를 예측했다. 육상동물만 1천만에서 5천만종은 된다는 것이 결과였다.

그러나 과학자들마다 사용하는 계산법이 달라 신빙성을 가지기는 어렵다. 모라 교수와 웜 교수의 이번 논문에 대한 비판도 적지 않다. 기록종만을 토대로 계산한 수치이기 때문에 실제 생물수는 이보다 훨씬 더 많을 거라는 의견이다.

미기록종을 합치면 숫자 바뀔 가능성 커

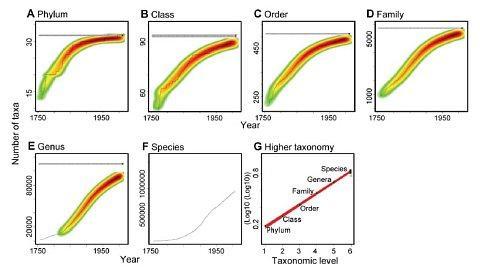

생물 분류법은 종-속-과-목-강-문-계의 단계를 따른다. 제일 하위그룹이 종(species)이고 그 위가 속(genus), 과(family) 식으로 커진다. 포유류, 조류 등의 류(class)는 원래 ‘강’을 가리키는 용어이지만, 특징적인 사항을 강조하기 위해 중간단계인 목(order)이나 강을 혼합해 사용하기도 한다. 상위그룹으로 갈수록 숫자가 줄어들어 전체는 피라미드 모양을 이룬다.

2002년 이탈리아 로마대 연구진은 이러한 생물분류체계를 이용해 이탈리아 내 식물의 다양성을 추산해냈다. 3개의 장소에서 속과 과의 숫자를 기록한 후 비례에 따라 어림값을 예측하는 방식이다. 이번에 발표된 논문도 이러한 계산법을 이용해 1750년부터 지금까지 발견된 숫자를 토대로 870만종이라는 결과값을 산출해냈다. 그중에서 동물은 770만종, 식물은 29만8천종이었다. 육상동물이 해양동물보다 많았다. 육지는 지구표면의 29퍼센트밖에 되지 않지만 전체 생물의 86퍼센트가 육지에 서식한다.

그런데 앞으로 더 많은 생물종이 기록된다면 계산에 변동이 생기지 않을까? 모라 교수와 웜 교수는 생물종을 발견하는 빈도수를 추적해봤다. 1750년부터 처음 150년 동안은 그래프가 가파르게 상승하다가 이후 안정기에 접어들었다. 대부분의 생물종을 발견했기 때문에 최고조에 다다랐다는 뜻이다.

논문이 발표된 이후 과학자들의 찬성과 반대가 줄을 이었다. 뉴욕타임즈(NYT)와의 인터뷰에서 로버트 메이 교수는 “흥미로우면서도 상상력이 풍부한 새로운 연구방법”이라고 평가했고, 독일 함부르크대 해양생물학과의 앙엘라 브란트(Angela Brandt) 교수는 “아주 중요한 논문이 발표되었다”고 극찬했다.

그러나 미국 스미소니언 소속의 곤충학자인 테리 어윈(Terry Erwin)은 “생물다양성이 아니라 인간의 활동 반경을 계산한 셈”이라고 비꼬았고, 콜로라도대 생물학과의 데이비드 폴락(David Pollock) 교수는 “아직 미발견된 종에 대해서는 들어맞지 않는 계산법”이라고 평했다. 논문은 지구상에 존재하는 곰팡이 종류가 66만종일 것이라 추산했지만 지금까지는 4만3천271종만이 기록됐다. 게다가 일부 과학자들은 곰팡이만 510만종에 달한다는 추측을 내놓기도 한다.

저자들도 미생물에 대한 계산법은 정확하지 않다는 점을 인정했다. 한 줌의 흙 안에는 1만종 이상의 박테리아가 살며 대부분이 과학계에 아직 알려지지 않은 것들이다. 세균의 생물다양성은 이제 막 연구가 시작되는 분야이기 때문이다.

생물다양성에 대한 관심은 점점 높아지고 있지만, 과학의 기본사항이라 할 분류 방식과 개체수 예측에 있어서는 아직 완성단계라 말하기 어렵다.

- 임동욱 객원기자

- im.dong.uk@gmail.com

- 저작권자 2011-09-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터