영화 ‘페이첵’에서 주인공 마이클 제닝스는 각종 회사의 일급 프로젝트를 수행한다. 기밀유지를 위해 프로젝트가 종료되면 회사는 마이클의 기억을 지운다. 한편 영화 ‘마이너리티 리포트’에서는 잊혀진 기억을 복구하는 장면이 나온다.

페이첵이나 마이너리티 리포트처럼 특정 기억을 지우거나 복구하는 것은 현실에서는 불가능한 것일까. 특히 전쟁에서의 상혼이나 대지진, 허리케인과 같은 재난재해에 얽힌 트라우마는 한 평생 당사자의 인생을 불행하게 만들 수 있다. 이러한 기억들을 제거할 수 있다면 트라우마로 고통 받는 사람들에게 축복이 될 수 있다.

트라우마 기억제거에 한걸음 다가서

![]() 이런 가운데 미국 캘리포니아 주립대 LA 캠퍼스 연구팀은 트라우마 기억을 제거하는데 한 걸음 더 다가섰다는 연구결과를 최근 발표했다. 연구를 주도한 UCLA 융합생물학과 데이빗 글란즈만(David Glanszman) 교수는 “가까운 미래에 우리의 뇌에서 트라우마를 줄일 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이런 가운데 미국 캘리포니아 주립대 LA 캠퍼스 연구팀은 트라우마 기억을 제거하는데 한 걸음 더 다가섰다는 연구결과를 최근 발표했다. 연구를 주도한 UCLA 융합생물학과 데이빗 글란즈만(David Glanszman) 교수는 “가까운 미래에 우리의 뇌에서 트라우마를 줄일 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

연구팀은 군소(Aplysia)로 알려진 바다달팽이와 실험실 배양접시의 신경세포 모두에서 장기기억을 적어도 약화시키거나 제거했다고 과학저널 ‘신경과학(Neuroscience)’ 최신호에 보고했다.

바다달팽이는 인간의 뇌에 비해 신경망이 단순하면서도 신경세포가 매우 커서 신경 회로 연구에 많이 쓰이는 동물이다. 미국 컬럼비아대 에릭 캔덜(Eric Kendal) 교수는 군소를 사용하여 학습과 기억의 기작을 밝혀 지난 2000년 노벨상을 수상한 바 있다.

연구팀은 바다달팽이의 감각에 관련한 장기기억을 효소의 일종인 단백질 카이네이즈(kinase)를 조절함으로써 제거할 수 있다는 점을 입증했다. 단백질 카이네이즈는 단백질에 인산기(phosphate)를 붙이는 역할을 하는 효소이다.

카이네이즈가 특정 단백질에 인산기를 붙이면 그 단백질의 구조가 변하면서 활성을 띠게 된다. 단백질 카이네이즈 중에서 단백질 카이네이즈 M(PKM, Protein kinase M)이 기억에 관련돼 있다. PKM은 단백질 카이네이즈 C(PKC, Protein kinase C) 그룹에 속한다.

글란즈만 교수는 “바다달팽이의 기억에 관여하는 거의 모든 프로세스가 포유류 동물의 기억에서도 거의 모두 관여한다”고 말했다. 그는 “다만 인간의 뇌는 너무 복잡하기 때문에 바로 연구할 수는 없었다”고 덧붙였다.

PKM은 여타의 단백질 카이네이즈와는 다른 차별성을 띠고 있다. 대부분의 단백질 카이네이즈는 촉매 역할을 하는 촉매 도메인과 조절 역할을 하는 조절 도메인 등 2개의 도메인으로 구성돼있다.

촉매 도메인은 실제로 인산기를 붙이는 역할을 하는 도메인이고 조절 도메인은 세포 내 신호전달에 따라 인산기를 붙일지 말지를 결정하는 도메인이다. PKM은 단지 촉매 도메인만을 갖고 있을 뿐 조절 도메인을 갖고 있지 않다.

PKM, 장기기억에 관여

PKM이 촉매 도메인으로만 구성됐다는 점은 한번 PKM이 형성되면 이 PKM의 작용을 멈출 방법이 없다는 것을 의미한다. 글란즈만 교수는 “한번 활성화되면 PKM 자제가 단백질 분해로 사라지기 전까지 PKM은 지속적으로 장기기억을 유지하는 역할을 한다”고 설명했다.

연구팀은 기억의 단순한 형태인 민감화(sensitization)를 연구하기로 했다. 만약 바다달팽이가 포식자에게 공격을 받는다면 포식자의 공격은 바다달팽이의 외부환경에 대한 민감도를 증가시킬 것이다. 이는 바다달팽이의 생존을 위한 매우 근본적인 학습방법이다.

연구팀은 “바다달팽이의 또 다른 장점은 우리가 바다달팽이가 포식자로부터의 공격을 받은 기억을 생산하는 신경세포를 알고 있으며 신경망에서 이 신경세포의 위치까지 알고 있다는 점”이라고 말했다.

연구팀은 달팽이의 신경망에서 핵심 신경세포를 제거해 실험실 배양접시에 놓았다. 이를 통해 연구팀은 2개의 신경세포로 구성된 신경회로망을 실험실 배양접시에 만들었다. 2개의 신경세포는 감각 신경세포와 운동 신경세포이다. 이들은 모두 기억 생산에 관여한다.

연구팀은 달팽이 자체와 실험실 배양접시의 신경망 모두에서 장기기억을 지우는데 성공했다. 단지 2개의 신경세포 사이에서도 장기기억이 제거될 수 있다는 점이 이번 연구를 통해 최초로 입증됐다.

연구팀은 “우리가 바다달팽이의 PKM을 저해한다면 우리는 장기기억 민감화를 제거할 수 있다는 점을 발견했다”고 말했다. 연구팀은 또한 “달팽이의 장기기억에 관여하는 단 한 개의 시냅스를 바꿈으로써 장기기억을 제거할 수 있었다”고 덧붙였다.

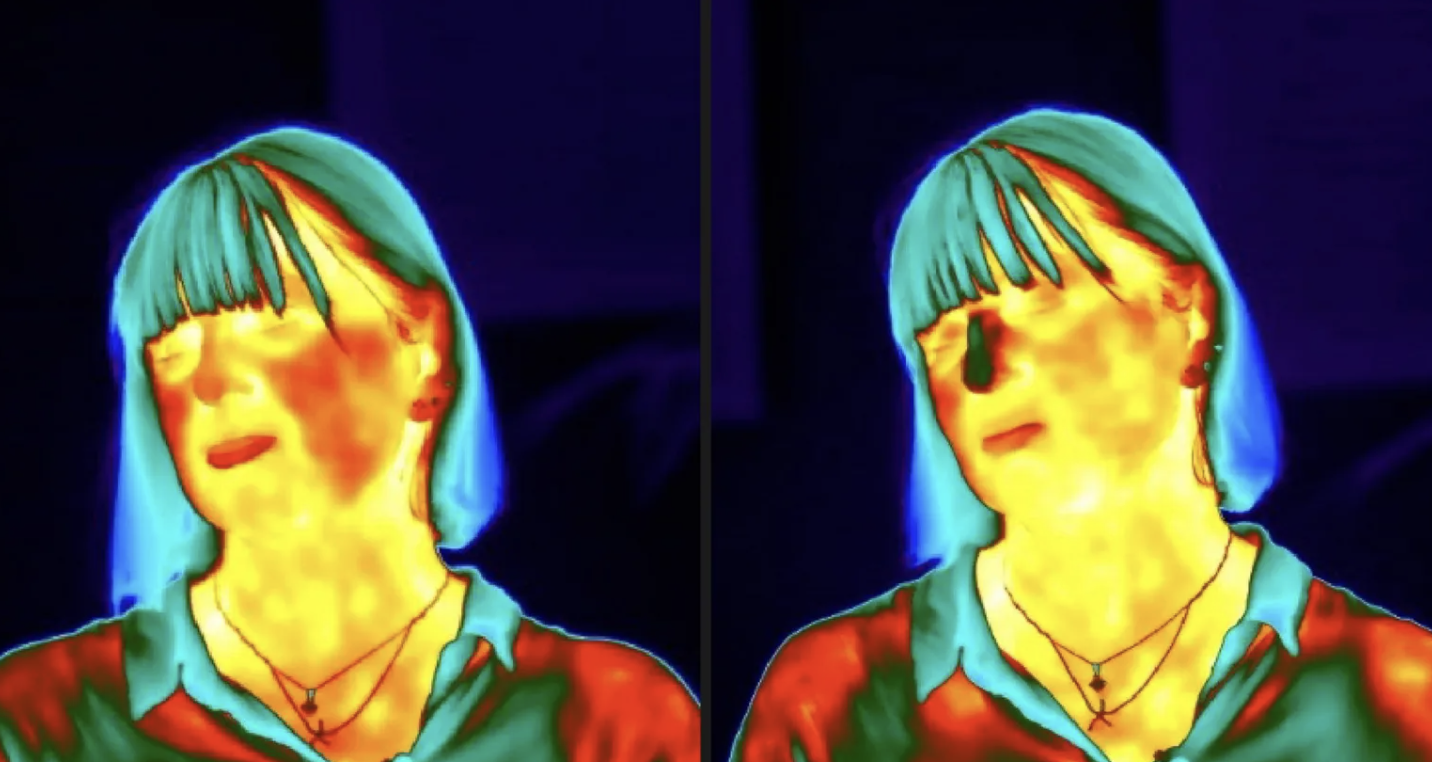

![]() 시냅스는 신경세포와 신경세포 사이를 연결하는 부위를 말한다. 연구팀이 언급한 단 한 개의 시냅스는 감각 신경세포와 운동 신경세포를 연결하는 시냅스를 의미한다.

시냅스는 신경세포와 신경세포 사이를 연결하는 부위를 말한다. 연구팀이 언급한 단 한 개의 시냅스는 감각 신경세포와 운동 신경세포를 연결하는 시냅스를 의미한다.

연구팀은 달팽이의 꼬리에 전기충격을 가했다. 이러한 연습이후 연구팀이 부드럽게 달팽이의 중간 부위를 만졌을 때 달팽이는 약 50초 정도 지속되는 반사적인 수축반응을 보였다. 1주일 후 연구팀이 똑같은 부위를 만졌을 때 반사반응은 30초 이상 지속됐다. 이러한 반사반응이 장기기억을 형성한다.

일단 바다 달팽이가 장기기억을 형성한 이후에 연구팀은 달팽이에 PKM 저해제를 주입했다. 24시간 이후 연구팀이 다시 달팽이의 똑같은 중간부위를 만졌을 때 바다달팽이는 마치 한 번도 꼬리에 전기충격을 받은 적이 없는 것처럼 매우 짧은 수축 반응만을 보였다. 달팽이의 장기기억이 사라진 셈이다.

장기기억 동안 새로운 시냅스 연결이 감각 신경세포와 운동 신경세포 사이에서 자란다. 만약 과학자들이 PKM을 저해한다면 그러한 시냅스 연결은 사라지는 것일까. 글란즈만 교수는 “우리는 그 점에 대해서는 더 연구해야 한다”고 말했다.

외상 후 스트레스 장애 증후군은 장기기억이 과도하게 유도된 것으로 이번 연구결과는 외상 후 스트레스 장애 증후군에 의미하는 바가 크다. 그렇다면 트마우마 기억은 제거될 수 있을까.

트라우마 기억의 위치 알아야

글란즈만 교수는 “우리는 실험접시에 기억을 붙잡았지만 그 기억이 뇌의 어느 곳에 있는지를 알아야한다”고 말했다. 그는 “우리가 어떤 사람의 뇌에서 트라우마를 경험한 기억이 어디에 있는지 그 위치를 알 수 있다면 언젠가는 트라우마를 잠재울 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

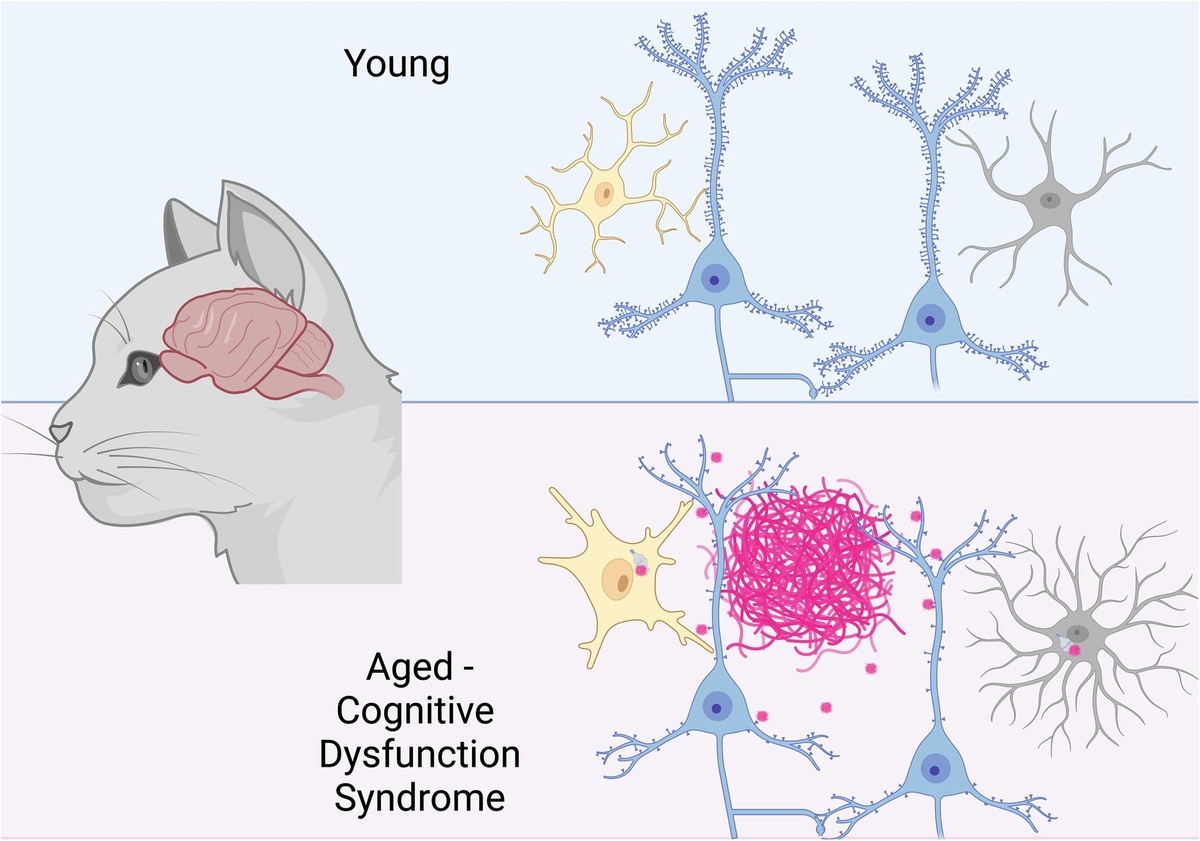

이를테면 트라우마 기억을 갖고 있는 신경망을 알 수 있다면 그 신경망에서 작동하는 PKM만 선택적으로 저해할 수 있다는 얘기다. 한편 PKM의 기능을 저해하는 것에 반해 PKM의 기능을 올리는 것 역시 도움이 될 수 있다. 알츠하이머병은 초기 기본적인 학습 시냅스의 붕괴로 야기된다. 글란즈만 교수는 “PKM이 그 붕괴에 관여할 수 있다”고 말했다.

과학자들이 암세포만 죽이고 정상세포는 죽이지 않은 항암물질을 찾는 것처럼 연구팀은 정상 기억에 관여하는 시냅스에는 영향을 끼치지 않고 트라우마 기억에만 관여하는 시냅스만 공략할 수 있는지에 대한 연구를 수행할 계획이다.

페이첵이나 마이너리티 리포트처럼 특정 기억을 지우거나 복구하는 것은 현실에서는 불가능한 것일까. 특히 전쟁에서의 상혼이나 대지진, 허리케인과 같은 재난재해에 얽힌 트라우마는 한 평생 당사자의 인생을 불행하게 만들 수 있다. 이러한 기억들을 제거할 수 있다면 트라우마로 고통 받는 사람들에게 축복이 될 수 있다.

트라우마 기억제거에 한걸음 다가서

연구팀은 군소(Aplysia)로 알려진 바다달팽이와 실험실 배양접시의 신경세포 모두에서 장기기억을 적어도 약화시키거나 제거했다고 과학저널 ‘신경과학(Neuroscience)’ 최신호에 보고했다.

바다달팽이는 인간의 뇌에 비해 신경망이 단순하면서도 신경세포가 매우 커서 신경 회로 연구에 많이 쓰이는 동물이다. 미국 컬럼비아대 에릭 캔덜(Eric Kendal) 교수는 군소를 사용하여 학습과 기억의 기작을 밝혀 지난 2000년 노벨상을 수상한 바 있다.

연구팀은 바다달팽이의 감각에 관련한 장기기억을 효소의 일종인 단백질 카이네이즈(kinase)를 조절함으로써 제거할 수 있다는 점을 입증했다. 단백질 카이네이즈는 단백질에 인산기(phosphate)를 붙이는 역할을 하는 효소이다.

카이네이즈가 특정 단백질에 인산기를 붙이면 그 단백질의 구조가 변하면서 활성을 띠게 된다. 단백질 카이네이즈 중에서 단백질 카이네이즈 M(PKM, Protein kinase M)이 기억에 관련돼 있다. PKM은 단백질 카이네이즈 C(PKC, Protein kinase C) 그룹에 속한다.

글란즈만 교수는 “바다달팽이의 기억에 관여하는 거의 모든 프로세스가 포유류 동물의 기억에서도 거의 모두 관여한다”고 말했다. 그는 “다만 인간의 뇌는 너무 복잡하기 때문에 바로 연구할 수는 없었다”고 덧붙였다.

PKM은 여타의 단백질 카이네이즈와는 다른 차별성을 띠고 있다. 대부분의 단백질 카이네이즈는 촉매 역할을 하는 촉매 도메인과 조절 역할을 하는 조절 도메인 등 2개의 도메인으로 구성돼있다.

촉매 도메인은 실제로 인산기를 붙이는 역할을 하는 도메인이고 조절 도메인은 세포 내 신호전달에 따라 인산기를 붙일지 말지를 결정하는 도메인이다. PKM은 단지 촉매 도메인만을 갖고 있을 뿐 조절 도메인을 갖고 있지 않다.

PKM, 장기기억에 관여

PKM이 촉매 도메인으로만 구성됐다는 점은 한번 PKM이 형성되면 이 PKM의 작용을 멈출 방법이 없다는 것을 의미한다. 글란즈만 교수는 “한번 활성화되면 PKM 자제가 단백질 분해로 사라지기 전까지 PKM은 지속적으로 장기기억을 유지하는 역할을 한다”고 설명했다.

연구팀은 기억의 단순한 형태인 민감화(sensitization)를 연구하기로 했다. 만약 바다달팽이가 포식자에게 공격을 받는다면 포식자의 공격은 바다달팽이의 외부환경에 대한 민감도를 증가시킬 것이다. 이는 바다달팽이의 생존을 위한 매우 근본적인 학습방법이다.

연구팀은 “바다달팽이의 또 다른 장점은 우리가 바다달팽이가 포식자로부터의 공격을 받은 기억을 생산하는 신경세포를 알고 있으며 신경망에서 이 신경세포의 위치까지 알고 있다는 점”이라고 말했다.

연구팀은 달팽이의 신경망에서 핵심 신경세포를 제거해 실험실 배양접시에 놓았다. 이를 통해 연구팀은 2개의 신경세포로 구성된 신경회로망을 실험실 배양접시에 만들었다. 2개의 신경세포는 감각 신경세포와 운동 신경세포이다. 이들은 모두 기억 생산에 관여한다.

연구팀은 달팽이 자체와 실험실 배양접시의 신경망 모두에서 장기기억을 지우는데 성공했다. 단지 2개의 신경세포 사이에서도 장기기억이 제거될 수 있다는 점이 이번 연구를 통해 최초로 입증됐다.

연구팀은 “우리가 바다달팽이의 PKM을 저해한다면 우리는 장기기억 민감화를 제거할 수 있다는 점을 발견했다”고 말했다. 연구팀은 또한 “달팽이의 장기기억에 관여하는 단 한 개의 시냅스를 바꿈으로써 장기기억을 제거할 수 있었다”고 덧붙였다.

연구팀은 달팽이의 꼬리에 전기충격을 가했다. 이러한 연습이후 연구팀이 부드럽게 달팽이의 중간 부위를 만졌을 때 달팽이는 약 50초 정도 지속되는 반사적인 수축반응을 보였다. 1주일 후 연구팀이 똑같은 부위를 만졌을 때 반사반응은 30초 이상 지속됐다. 이러한 반사반응이 장기기억을 형성한다.

일단 바다 달팽이가 장기기억을 형성한 이후에 연구팀은 달팽이에 PKM 저해제를 주입했다. 24시간 이후 연구팀이 다시 달팽이의 똑같은 중간부위를 만졌을 때 바다달팽이는 마치 한 번도 꼬리에 전기충격을 받은 적이 없는 것처럼 매우 짧은 수축 반응만을 보였다. 달팽이의 장기기억이 사라진 셈이다.

장기기억 동안 새로운 시냅스 연결이 감각 신경세포와 운동 신경세포 사이에서 자란다. 만약 과학자들이 PKM을 저해한다면 그러한 시냅스 연결은 사라지는 것일까. 글란즈만 교수는 “우리는 그 점에 대해서는 더 연구해야 한다”고 말했다.

외상 후 스트레스 장애 증후군은 장기기억이 과도하게 유도된 것으로 이번 연구결과는 외상 후 스트레스 장애 증후군에 의미하는 바가 크다. 그렇다면 트마우마 기억은 제거될 수 있을까.

트라우마 기억의 위치 알아야

글란즈만 교수는 “우리는 실험접시에 기억을 붙잡았지만 그 기억이 뇌의 어느 곳에 있는지를 알아야한다”고 말했다. 그는 “우리가 어떤 사람의 뇌에서 트라우마를 경험한 기억이 어디에 있는지 그 위치를 알 수 있다면 언젠가는 트라우마를 잠재울 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이를테면 트라우마 기억을 갖고 있는 신경망을 알 수 있다면 그 신경망에서 작동하는 PKM만 선택적으로 저해할 수 있다는 얘기다. 한편 PKM의 기능을 저해하는 것에 반해 PKM의 기능을 올리는 것 역시 도움이 될 수 있다. 알츠하이머병은 초기 기본적인 학습 시냅스의 붕괴로 야기된다. 글란즈만 교수는 “PKM이 그 붕괴에 관여할 수 있다”고 말했다.

과학자들이 암세포만 죽이고 정상세포는 죽이지 않은 항암물질을 찾는 것처럼 연구팀은 정상 기억에 관여하는 시냅스에는 영향을 끼치지 않고 트라우마 기억에만 관여하는 시냅스만 공략할 수 있는지에 대한 연구를 수행할 계획이다.

- 이성규 객원기자

- henry95@daum.net

- 저작권자 2011-05-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터