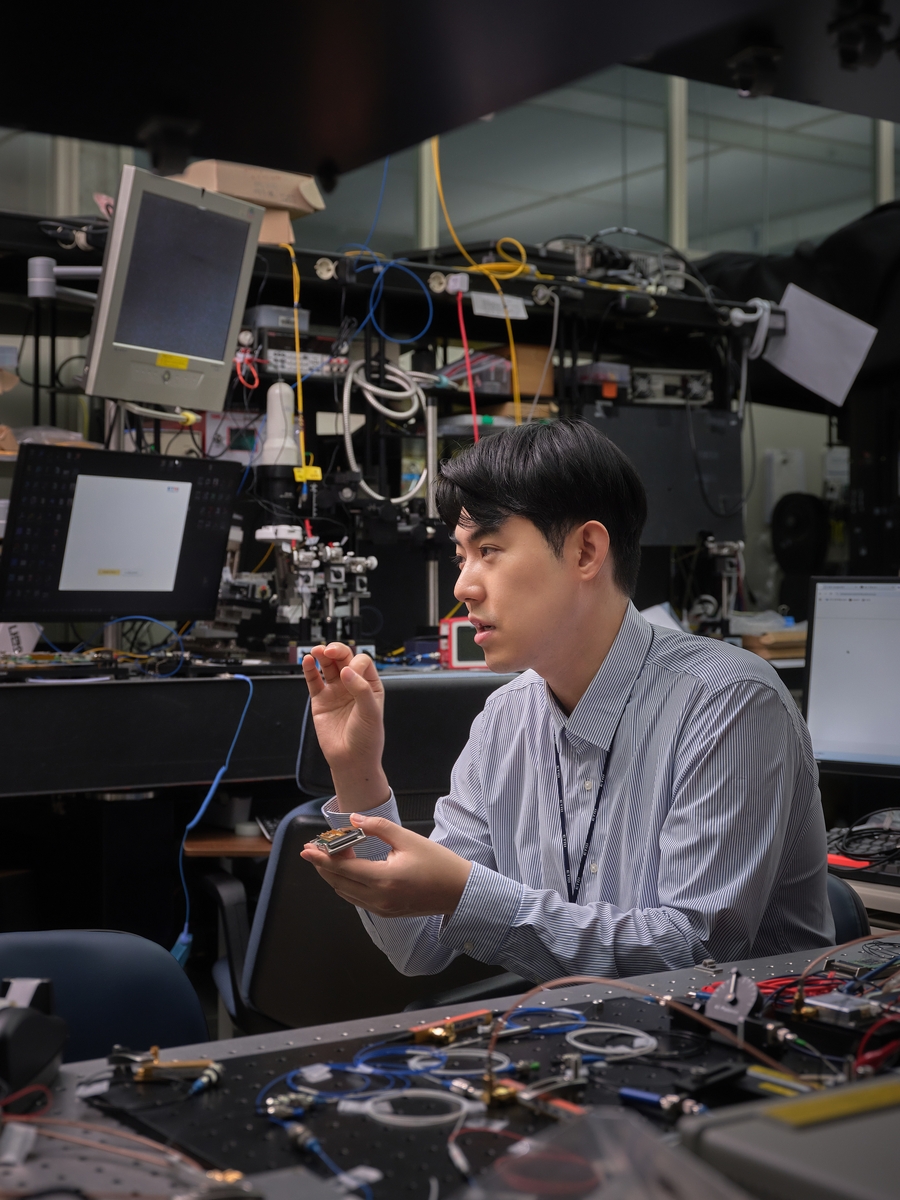

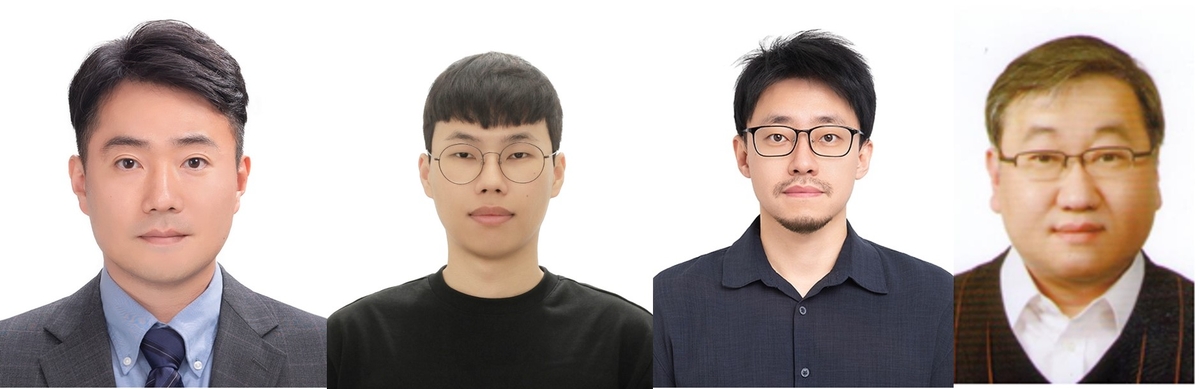

왼쪽부터 UNIST 김제형 교수, UNIST 김규영 박사(제1저자), 한국표준과학연구원 이창협 박사, KIST 송진동 박사. ⓒ울산과학기술원 제공

국내 연구진이 이론으로만 존재했던 '암흑 상태'(dark state) 기반 자발적 양자 얽힘을 실험적으로 만들어내는 데 성공했다.

4일 울산과학기술원(UNIST)은 물리학과 김제형 교수팀이 한국표준과학연구원(KRISS) 이창협 박사, 한국과학기술연구원(KIST) 송진동 박사와 함께 밝은 상태(bright state) 대비 수명이 약 600배 늘어난 암흑 상태 기반 집단 양자 얽힘을 유도했다고 밝혔다.

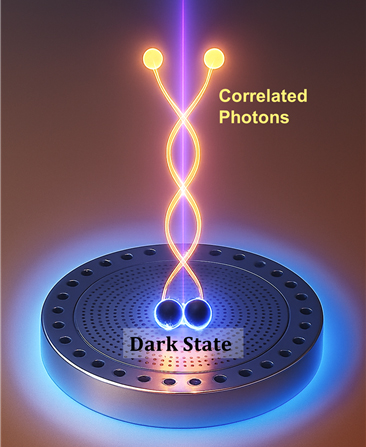

연구팀에 따르면 구별 불가능한 다수의 양자 구조 간 양자 얽힘은 암흑 상태와 밝은 상태로 나타나는데, 암흑 상태는 빛을 거의 밖으로 내지 않아 얽힘이 오래 유지되는 특성이 있다.

이러한 특성은 양자 정보 저장과 전달에 꼭 필요하지만 암흑 상태를 만들고 유지하기가 쉽지 않았다.

연구팀은 손실률이 조절된 나노 광공진기를 이용해 양자점과 공진기 사이의 결합 강도와 공진기의 손실값 간 균형을 맞추는 방식으로 암흑 상태를 유도했다.

암흑 상태에서 양자점 간 얽힘의 수명은 최대 36나노초(㎱·10억분의 1초)까지 늘어났다.

이는 밝은 상태 수명인 62피코초(㎰·1조분의 1초)에 비해 약 600배 길어진 수치다.

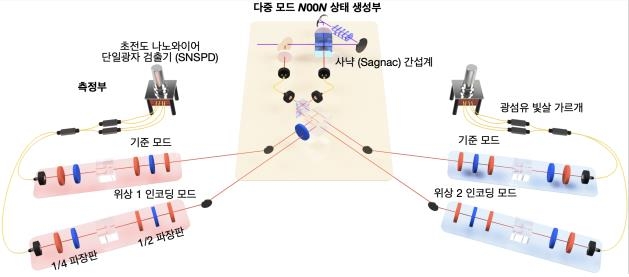

두 양자점이 만든 암흑 상태와 쌍광자 방출 현상을 나타낸 모식도. ⓒ울산과학기술원 제공

연구팀은 암흑 상태 형성의 실험적 증거로 쌍광자 방출 현상도 관측했다.

암흑 상태는 일반적으로 광자 방출이 거의 없지만 두 개 이상의 양자점이 얽힌 경우에는 특정 조건에서 두 광자가 동시에 나오는 비고전적 집단 발광이 나타난다고 연구팀은 설명했다.

김제형 교수는 "이론에만 머물렀던 암흑 상태 얽힘을 실험으로 구현해, 손실을 잘 설계하면 오히려 얽힘을 오래 유지할 수 있다는 가능성을 보여준 연구"라며 "양자 정보 저장, 정밀 양자 센서, 양자 기반 에너지 하베스팅 등 기술 개발에 도움이 될 것"이라고 말했다.

연구 결과는 국제 학술지 '네이처 커뮤니케이션스'(Nature Communications)에 지난달 9일 온라인 속보로 게재됐다.

연구는 한국연구재단 중견 연구자 사업, 양자기술 연구개발 선도, 정보통신기획평가원 디지털 혁신기술 국제공동연구 사업 등을 통해 이뤄졌다.

- 연합뉴스

- 저작권자 2025-08-07 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터