“1959년 영국의 과학자 겸 소설가인 찰스 퍼시 스노우(C. P. Snow)가 과학과 인문학 사이의 두터운 칸막이를 ‘두 문화’라는 용어로 지적한 지 60여 년이 흘렀지만, 여전히 과학용어를 생산하는 과학자와 과학을 소비하는 시민들 사이의 두 문화는 존재한다고 생각합니다.”

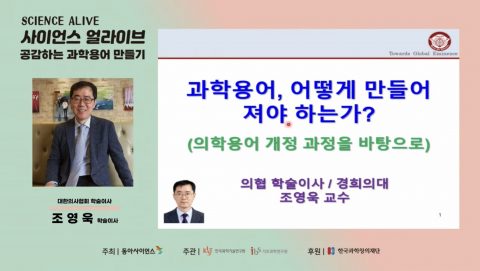

‘공감하는 과학용어 만들기’를 주제로 20일 서울 동대문구 한국과학기술연구원(KIST)에서 열린 ‘2022 사이언스 얼라이브’에서 장경애 동아사이언스 대표는 개회사를 통해 이같이 말했다. 동아사이언스가 주관하는 사이언스 얼라이브는 과학문화 활성화를 위한 행사로 올해로 3회 차를 맞았다. 2019년에는 ‘과학자의 언어, 대중의 언어’를 주제로, 2021년에는 ‘감염병 시대, 행동하는 과학 소통하는 과학’을 주제로 열렸다. 올해 행사는 기초과학연구원(IBS)과 KIST 주관, 한국과학창의재단 후원으로 열렸다.

하성도 IBS 부원장은 인사말을 통해 “과학문화 전문가들은 과학기술과 사회의 더 나은 소통을 위해서는 혁신의 주체인 연구자들이 적극 참여해야 한다는 데 입을 모은다(관련 기사 바로 가기 - “과학문화 성장 위해서는 연구자의 참여가 필수”)”며 “지식의 진보와 가치를 사회와 공유하고자 한 단어, 한 문장을 고민하는 과학자들과 커뮤니케이션 전문가들에게 오늘 행사가 서로의 고민과 노하우를 나누는 의미 있는 자리가 되기를 바란다”고 말했다.

용어 개정은 장기전

조영욱 대한의사협회 학술이사(경희대의대 교수)는 키노트연설을 통해 의학용어 개정 과정 경험을 바탕으로 과학용어가 나아가야 할 길을 제시했다. 대한의사협회는 어려운 한자식 의학용어를 국민이 이해하기 쉬운 용어로 개정하는 노력을 40여 년 전부터 기울여왔다. 1977년 제1집을 발간한 이후, 현재까지 총 6권의 의학용어집이 개정‧발간됐다. 가령, 구순염을 입술염, 안검을 눈꺼풀, 소양증을 가려움으로 바꾸는 식이다. 의료인이 아니면 이해하기 어려운 용어들을 누구라도 직관적으로 이해할 수 있는 단어로 순화하는 작업이다.

그 과정은 녹록지 않았다. 2001년 발행한 제4판에서는 순우리말 용어를 최대로 쓰자는 방향성을 잡고, 파격적인 변화를 줬다. 그런데 현장에서 거센 반발이 나왔다. 현장 의료진이 개정된 순우리말 용어를 이해하지 못하는 문제가 발생한 것이다. 이후 대한의사협회는 ‘권장용어’의 개념을 도입했다. 예컨대, Kidney의 경우 신장(권장용어)과 콩팥이라는 두 가지 용어로 모두 제시했다. 사용을 권장하는 용어를 앞에 둬 점차 권장용어를 사용하도록 유도하기 위한 전략이다.

조 이사는 “아무리 좋은 의도로 순우리말로 개정한다고 해도, 현직 전문가들의 의견이 충분히 반영되지 않으면 문제가 생긴다는 것을 배운 경험”이라며 “원어 용어를 1개의 순우리말 용어로 대체하기까지는 긴 시간이 필요하다”고 말했다.

국민 이해도와 활용도는 모두 낮은 수준

김민수 동아사이언스 데일리뉴스팀장은 ‘국민들이 과학용어를 얼마나 알고 있을까’를 주제발표를 진행했다. 동아사이언스는 2020년 1월부터 2022년 6월까지 2년 반 동안 포털사이트 네이버와 제휴된 언론사 29개의 모든 기사를 수집하고, 사용된 단어 25만 4,459개를 수집했다. 이 중 1,500회 이상 사용된 과학‧의료‧기술 및 기타 분야 용어 110개를 선정하고, 이들 용어에 대한 국민의 이해도를 조사했다. 조사 결과, 110개 용어에 대한 국민의 평균 이해도는 57.2점, 활용도는 45.9점으로 나타났다.

김 팀장은 “지구온난화, 백신과 같은 일상에서 많이 활용하는 용어의 이해도가 높게 나타났으며, 의료‧기술 분야에 비해 과학 분야 용어의 활용도는 상대적으로 낮았다”고 설명했다.

이어진 세션에서 이동환 대한화학회 화학술어위원회 위원장은 “과학기술이 발달하며 새로운 전문용어가 계속 대중에게 알려지지만, 생소한 개념을 쉽고 간결한 용어로 풀어내는 과정은 쉽지 않다”고 말했다. 대한화학회는 1952년 ‘화학술어 제정 사업’을 시작하며 화학 분야 전문용어를 쉬운 용어로 바꾸는 대규모 작업을 진행해왔다.

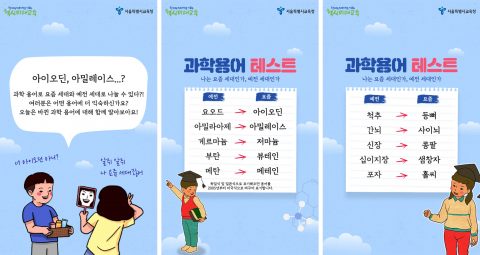

모든 전문 용어를 다 바꾸는 것은 현실적으로 불가능하다. 문헌에 보고된 화학 물질은 약 2억 개, 돈 주고 살 수 있는 분자는 2.3억 개에 이른다. 이에 대한화학회는 자주 쓰이면서 중요한 2,026개 용어를 풀이한 <화학 백과>부터 구성하고 독일‧일본식 용어 표기를 미국식으로 바꿨다. 저마늄(게르마늄), 아이오딘(요오드), 메테인(메탄) 등이 표준용어로 제시됐지만, 일상 속에서 쉽게 자리 잡지 못하고 있다. 이 과정에서 교과서에서 배운 과학용어로 세대를 구분할 수 있다는 ‘과학용어 테스트’도 등장했다.

이 위원장은 “과학 교과서에서 대한화학회의 권고에 따라 나트륨은 소듐으로 표기를 변경했다가 현재는 두 표기를 병기하는 방향으로 다시 바뀌었다”며 “‘용어를 왜 바꿔야 하는가, 왜 독일이나 일본이 아닌 미국식이어야 하는가?’에 대한 국민 공감대를 얻지 못했기 때문에 도입 과정에서 어려움이 있었던 것 같다”고 말했다.

연구현장에서 본 과학용어

과학용어에 있어 과학자와 시민의 공감대만이 필요한 것은 아니다. 과학자들끼리도 용어로 인해 소통의 어려움을 겪는 경우가 왕왕 있다. 한상욱 KIST 양자정보연구단장은 “양자 분야는 원천 기술에 머물러 있다가 최근 들어 산업 기술로 패러다임이 변하는 시기”라며 “기존 양자를 연구하던 물리학자들은 물론, 기초지식을 응용하려는 여러 분야 연구자들도 연구에 뛰어들고 있기 때문에 서로의 언어가 달라 협업이 어려운 경우가 있다”고 말했다. 임화섭 KIST 인공지능연구단장 역시 “과학 분야는 연구자가 몇 개월만 논문을 안 읽어도 적응하기 힘들 정도로 빠르게 발전한다”고 덧붙였다.

연구 현장의 전문가들은 시민과의 소통 과정에서는 용어로 인해 더 큰 어려움을 느낀다고 토로했다. 이들은 언론 보도, 시민 설명회 등에서 자신이 진행하는 연구를 설명할 때 말과 글로만 연구를 표현하는 것에 한계가 있다는 데 동의했다. 이어 사진이나 동영상 등 충분한 시각자료의 활용, 대중문화와의 접점을 만드는 것 등 과학 현장이나 개념에 대한 시민의 충분한 이해를 위해 여러 노력이 필요하다고 덧붙였다.

한 단장은 “연구자들 간의 소통에서 가장 중요한 건 ‘정확성’과 ‘엄밀성’인 반면, 과학자와 대중의 소통 과정에서는 과학용어를 이해하기 쉬운 말로 표현하는 것이 중요한 것 같다”며 “대중과 소통하는 과학자들이 엄밀함은 조금 내려놓고, 시민의 수준에서 설명하려는 노력을 해야 할 것”이라 말했다.

- 권예슬 리포터

- yskwon0417@gmail.com

- 저작권자 2022-12-23 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터