인류의 과학 역사는 지금으로부터 약 350년 전 두 천재 뉴턴과 라이프니츠의 미적분 발견 및 고안 후 눈부시게 달라지기 시작했다. 이후 아인슈타인, 슈뢰딩거 등으로 대표되는 천재 현대 물리학자들이나 천재 공학자 니콜라 테슬라 등의 수많은 과학·공학자들은 인류의 역사를 뒤흔드는 뛰어난 업적들을 남기며 찬란한 과학 시대를 열어갔다.

한편, 모든 과학자에게 공평한 경쟁의 기회가 주어지는 현재와 달리, 19세기 전반까지만 해도 여성은 대부분의 정규 과학 교육에서 배제되어 있었다. 이에 유수의 여성 과학자들은 과학에 앞서서 성차별과의 싸움을 먼저 이겨내기 시작하며 성과를 내기 시작했다. 세계 여성의 날(매해 3월 8일)을 맞이하여 수많은 과학·공학자들 중 몇몇 여성 과학·공학자들의 업적을 간략히 알아보자.

두 분야의 거인 - 마리 퀴리

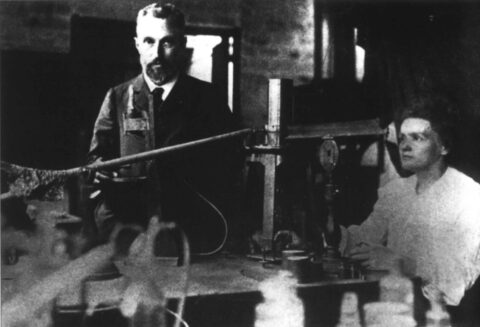

폴란드 태생의 프랑스 국적 물리학자 및 화학자인 마리아 스크워도프스카 퀴리(Prof. Maria Skłodowska-Curie: 이하 마리 퀴리)는 여성 최초의 노벨상 수상자이며 물리학상(1903, 남편 피에르 퀴리, 앙투안 앙리 베크렐과 공동수상)과 화학상 (1911)을 동시에 수상한 유일한 과학자이다. 노벨상 2관왕은 미국의 화학자 라이너스 칼 폴링(Prof. Linus Carl Pauling)과 마리 퀴리가 유일하다.

마리 퀴리는 그의 지도 교수 앙투안 앙리 베크렐이 발견한 우라늄의 베크렐 선 현상에 관해서 관심을 갖게 된 후 자연계에서 베크렐 선 현상을 보이는 물질을 찾기 시작했다. 마리 퀴리는 '피치블렌드(역청우라늄광)'라는 광물에서 강한 방사능이 배출된다는 사실을 알아낸 후 이를 남편 피에르 퀴리와 공동 연구하기 시작했다.

1898년 마침내 우라늄보다 감광작용이 4배나 강한 물질을 찾아낸다. 위 물질이 두 가지 원소의 혼합물이라는 사실을 발견한 후 마침내 그중 하나를 분리해냈다. 위 원소는 마리 퀴리의 조국을 기리는 의미로 ‘폴로늄’이라고 명명되었으며 우라늄보다 감광작용이 400배나 강함을 밝혀냈다.

또한, 위 결과를 바탕으로 마리 퀴리는 우라늄이나 폴로늄과 같이 감광작용을 보이는 물질들을 방사능이라고 불렀으며 위 물질에서 나오는 빛을 방사선이라고 부르기 시작했다. 이어진 연구에서 감광 능력이 무려 250만 배나 강한 원소를 발견했고 이를 라듐이라고 명명했다. 위 라듐 연구로 인해서 그녀는 노벨 물리학상을 공동 수상하게 된다. 1911년에는 라듐의 성질 및 화합물 연구로 노벨 화학상을 수상하게 된다.

유럽에는 현재 초대형 연구개발 프로젝트인 ‘호라이즌 2020(Horizon 2020)’의 일환으로 그녀의 이름을 딴 프로그램(Marie Skłodowska-Curie Fellowship Programme)이 존재한다. 세계 각국의 유망한 과학자들은 위 펠로우쉽의 홀더가 되기 위하여 현재도 수많은 제안서를 제출하고 있다.

세계 최초의 프로그래머 - 에이다 러브레이스

1815년에 태어난 러브레이스 백작 부인 어거스트 에이다 킹(Augusta Ada King, Countess of Lovelace: 이하 에이다 러브레이스)은 영국의 낭만파 시인 조지 고든 바이런의 딸로 수학자이자 세계 최초의 프로그래머로 알려져 있다. 에이다 러브레이스는 영국의 수학자, 공학자이자 “컴퓨터의 아버지”라고 불리는 찰스 배비지(Charles Babbage)와의 만남에서 그의 ‘초기 컴퓨터’ 연구에 매료되었다고 한다.

당대 최고의 지식가였던 찰스 배비지는 인간의 잦은 계산 오차를 줄일 수 있을 수학 테이블의 기계적 계산방식을 찾기 원했다. 이를 위해서 그는 기계적 범용 컴퓨터를 설계하고 고안하기 시작했으며 이를 해석기관(Analytical Engine)이라고 부른다.

어느 날 찰스 배비지는 해석기관에 관한 세미나를 개최하기 위해서 이탈리아 토리노 대학을 방문하게 되고, 위 강연을 들은 여러 과학자들은 이에 관한 논문을 작성하기 시작했다. 에이다 러브레이스는 이를 영어로 번역하는 일을 맡았는데, 그녀는 번역을 진행하며 유리수 수열인 베르누이 수(Bernoulli numbers)를 구하는 해석 기관용 알고리즘을 실었다.

이는 현대식 최초의 프로그램으로 인정되어 에이다 러브레이스는 세계 최초의 프로그래머라는 영광스러운 수식어를 가지게 되었다.

이는 비록 우리가 흔히 최초의 프로그램이라고 부르고 있는 펀치카드 흐름도를 나타내는 목록과 도표(Table & Diagram)가 아니었으며, 작가인 도런 스웨이드(Doron Swade) 및 앨런 브롬리(Allan Bromley)에 따르면 그녀의 업적들은 모두 찰스 배비지가 먼저 완료했다고 알려져 있다.

따라서 그녀를 최초의 프로그래머라고 부를 수 있는지는 아직도 논란이 되고 있다. 하지만 그녀는 찰스 배비지의 실수를 발견하고 이를 수정했으며, 음악의 요소들이 해석기관이 처리 가능한 형태로 변환된다면 이를 이용하여 작곡과 같은 창작활동까지도 가능할 것이라고 언급한 바 있다. 이를 보면 그녀에게 현대 우리가 사용하는 프로그래밍에 대한 잠재력과 이해도가 갖춰져 있었음을 알 수 있다.

생물학의 네 선구자

영국의 생화학자 도로시 호지킨(Prof. Dorothy Crowfoot Hodgkin)은 단백질 결정학에 크게 기여한 과학자이다. 그녀는 페니실린을 추출했던 독일 태생의 영국 생화학자 에른스트 체인 경(Sir Ernst Boris Chain)과 함께 페니실린의 구조를 입증하는데 기여를 했으며 수용성 비타민 비타민 B12(vitamin B12 혹은 코밸러민: cobalamin)의 구조를 밝혀낸 공로로 1964년 노벨 화학상을 수상했다.

도로시 호지킨의 가장 큰 업적으로는 35년간이나 인슐린 연구를 진행한 후 위 구조를 해독했다는 점이다. 당시 유행하던 엑스선 결정학을 이용하여 생체분자들의 구조 파악에 선구적 역학을 한 호지킨은 영국의 왕립학회(Royal Society) 연구교수로 활동했다.

호지킨과 동시대를 살아갔던 영국의 생물 물리학자 로잘린드 프랭클린 (Dr. Rosalind Elsie Franklin)은, 호지킨처럼 엑스선 결정학을 이용하여 주도적으로 DNA, 바이러스, 및 흑연 등의 구조를 밝혀내는데 크게 기여했다. 특히,유전학에서 필수적인 역할을 담당하는 DNA의 구조를 밝혀내어 유전 정보의 전달에 어떠한 영향을 미치는지 밝혀낸 점은 그녀의 최고 업적으로 평가받는다.

하지만 아쉽게도 노벨상은 사망한 사람에게 수여되지 않기에, DNA 구조에 관한 노벨상은 제임스 듀이 왓슨(James Dewey Watson), 프랜시스 크릭(Francis Harry Compton Crick), 그리고 모리스 윌킨스(Maurice Hugh Frederick Wilkins)에게 돌아갔다.

최장기간 생존한 노벨상 수상자(103세)로 알려진 리타 레비몬탈치니(Prof. Rita Levi-Montalcini)는 오히려 유대인이라는 이유로 경력이 정지될 위기에 처했던 과학자였다. 그녀는 이에 주저하지 않고 침실에까지 실험실을 설치하며 연구를 이어갔다.

그녀는 닭 배아의 신경 섬유 성장을 연구 진행했으며, 전쟁이 끝난 후에 미국에서 정식으로 일하게 되면서 암 조직에서 세포 성장을 촉진하는 신경 성장 인자를 분리해 냈다. 이러한 공로로 동료 스탠리 코헨(Prof. Stanley Cohen)과 함께 1986년 노벨상을 수상했다. 그녀는 학계에서 은퇴한 이후로 2001년부터 이탈리아 상원 종신 상원의원으로 재직했었다.

분자 생물학자 엘리자베스 블랙번 (Prof. Elizabeth Blackburn) 교수는 염색체 끝의 DNA 조각 텔로미어(telomere: 말단소립)에서의 염색체 보호 원리를 규명한 바 있다. 블랙번 교수는 그녀의 학생이었던 캐럴 그라이더 교수(Prof. Carol Widney Greider)와 함께 텔로미어 길이가 일정 수준 짧아지면 염색체가 제대로 복제되지 못하고 세포 분열이 중지됨과 동시에 노화가 시작된다는 것을 밝혀냈다.

또한, 텔로머라아제(telomerase)라 불리는 효소 덕분에 텔로미어의 길이를 유지할 수 있음을 밝혀내며 세포 분열 시 텔로미어 DNA는 왜 짧아지지 않는지에 관한 의문을 해결하였다. 위 공로로 블랙번 교수는 2009년 노벨 생리학·의학상을 공동 수상하였다. 그녀는 현재 미국 유전정책연구소(GPI)의 과학자문위원으로 활동하고 있으며 2007년 세계에서 가장 영향력 있는 100인에 선정된 바 있다.

- 김민재 리포터

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2022-03-14 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터