독일어권 3개국의 성공적 과학기술정책 운용

최근 유럽연합(EU)의 과학기술 프로그램들은 주로 장기 전략의 성격이 강한 프로젝트를 중심으로 구성되고 있다. 이들은 대부분 기초 과학 강화와 차세대 기술을 중심으로 기술경쟁력 제고에 목표를 두고 있다. 이로 인해서 유럽연합 회원국들의 기업 및 연구소 간 공동연구도 늘어나고 있으며, 이를 통한 연구비용 절감과 큰 시너지 효과를 얻고 있다. 활발한 교류를 펼치고 있는 유럽연합 국가들과 기업들은 국가 간의 기술이전마저도 크게 장려하고 있다.

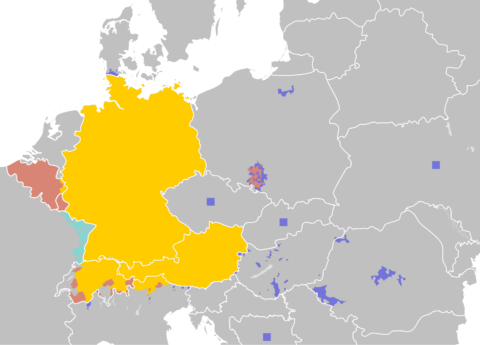

이 중 독일어를 쓰는 독일어권 3개국, 즉, 독일, 오스트리아, 스위스는 지속적인 협력 아래, 유사한 과학 정책을 추진하며 과학 기술 정책을 성공적으로 운용하고 있다. 이들의 국가별 1인당 명목 GDP 순위는 각각 17위, 13위, 3위로 매우 건강한 수준이며, 국가별 명목 GDP 순위도 각각 4위, 27위, 20위로 세계 경제를 이끌어가고 있다.(우리나라의 경우 2021년 국제통화기금 기준 각각 27위와 10위)

이념에 따라서 구분할 때 독일어권 3개국은 모두 서유럽으로 분류되지만(자유주의 국가들), 위치상으로는 모두 중유럽에 속하는 이들은 어떠한 과학 기술 제도 및 정책을 추진하고 있으며 이들의 최근 연구 개발 동향은 어떠할까?

독일어권 3개국의 공통점

이들의 공통점은 모두 독일어를 쓴다는 점이며(스위스는 독일어, 프랑스어, 이탈리아어 및 3~4개 언어 공용), 기본적인 사회 과학 시스템이 매우 비슷하다는 점이다.

이들의 기본적인 교육 및 과학 기술 장려는 김나지움(Gymnasium)에서 시작된다. 독일어권 세 나라에서는 전통적으로 초등학교(Grundschule)를 4년 만에 졸업한 후 일반계와 직업계(특성화고) 학교로 나뉘며, 일반계 중고등학교를 김나지움이라고 부른다.

직업계 학교는 다시 단순 사무직을 양성하는 레알슐레(Realschule)와 직업 및 특성화고와 비슷한 하웁트슐레(Hauptschule)로 나뉘게 된다. 독일어권 학생들은 현재 대략 최소 30% 정도가 김나지움으로 진학하며, 대학 준비과정을 거쳐 독일어권 수능인 아비투어를 마치고 대학에 진학하게 된다. 전체 학생 중 소수만이 대학에 진학하는 관계로, 연방정부 및 주 정부가 독립적으로 혹은 상호 협력하며 학생들의 등록금 및 각종 실험 장비 비용 등 대부분의 예산을 지원하고 있다.

세 나라 모두 자동차, 기계 등의 기술에 기반한 제조 및 생산이 뛰어난 나라로, 이는 오래전부터 지속적인 과학기술개발이 있었기에 가능한 일이다. 또한, 세 나라 모두 연구소 및 정부의 연구 개발비가 외국인에게도 차별 없이 체계적으로 지원되고 있기에 세계 각국 인재들이 독일어권 3개국에 모인다는 공통점이 있다. 또한 선진적이며 수평적인 직장 문화로 인해 연구에만 전념할 수 있는 환경이 만들어 진다.

독일 - 정부 정책 하 자국 기업들이 앞장서 4차 산업 혁명 주도

독일은 일찍이 2013년(메르켈 3기 정부), 기민당, 기사당과 사민당의 연정을 통한(대연정 협약서) 2020년 이후의 과학 기술 연구 분야 정책 방향이 제시된 적이 있다.

이들은 지속 가능한 성장을 추진하기 위하여 GDP 대비 3% 정도를 연구개발 비용으로 투자를 약속했으며, 에너지, IT 보안 및 의료 보건 기술 등을 집중적으로 지원하기로 약속했다. 이를 통하여 산업 전 분야에 걸쳐서 신소재 기술과의 접목을 시도하고 있다. 또한, 독일 총리 주도하에 Industry 4.0(4차 산업 혁명)으로 대표되는 산업 관련 정책을 추진하기로 계획했다. 위 정책은 제조업 같은 전통 산업에 IT를 결합하여 생산 시설을 최첨단 네트워크 시스템으로 변경하며, 지능형 생산 시스템을 갖춘 스마트 공장으로의 진화를 포함하고 있다.

현재는 보쉬, 지멘스나 BMW같이 이미 세계적인 일류 기업이 된 독일의 20여 개 대기업을 중심으로 공정의 고도화를 시도하고 있다. 특히, 산업용 기기뿐 아니라 소프트웨어 분야를 이끌고 있는 지멘스는 연구 인력 중 절반을 소프트웨어 엔지니어로 채용하고 있으며, 보쉬는 제품 생산 및 조합에 스마트 공장 개념을 도입하고 있다. BMW는 제4차 산업 혁명의 중요 기술 중 하나로 평가받고 있는 3D 프린팅 기술을 도입하여 생산의 가변성을 극대화하고 있다.

현재 독일의 선행 미래과제 및 주요 이슈로는 4차 산업 혁명, Smart Service, Smart Data, 클라우드 컴퓨팅, 디지털네트워크, 과학, 교육 및 일상생활의 디지털화로 대표되는 ‘디지털 경제 사회’, 에너지 연구, 저장, 이용, 효율, 그린 경제 등으로 대표되는 ‘지속 가능 경영 에너지’, 디지털 작업환경 및 신기술 재교육 훈련 등으로 대표되는 ‘혁신 노동 세계’, 환자 특화 의약품 개발, 의료 기술 부문 혁신으로 대표되는 ‘건강한 생활’, 고성능 교통 인프라 구축으로 대표되는 ‘스마트 이동성’, 그리고 사이버 안전 및 IT 안전으로 대표되는 ‘시민 안전’ 등이 있다.

독일의 유명 연구 기관으로는 산업 및 응용기술 등에 집중적으로 투자하는 프라운호퍼 협회(Fraunhofer-Gesellschaft), 순수 기초 과학을 중심으로 연구하는 막스 플랑크 협회(Max-Planck-Gesellschaft), 거대 자본이 투입되며 국가 단위의 연구를 진행하는 헬름홀츠 협회(Helmholtz-Gemeinschaft), 그리고 다양한 분야의 기초 연구 및 협력 융합 연구에 집중하는 라이프니츠 협회(Leibniz-Gemeinschaft) 등이 있다. 이들 협회 및 연구소들은 독자적으로도 연구를 진행하지만, 근처 대학들과의 매우 활발한 협력을 추진하며 혁신과 기술 이전을 위해서 노력하고 있다. 또한, 이들은 독일의 유수 기업들뿐만 아니라, 세계 곳곳의 정부·기업·대학을 막론하고 활발한 협력을 진행하고 있다. 이를 통해서 독일은 유럽에서 가장 조밀한 연구 네트워크를 갖춘 나라가 되었다.

오스트리아 - 정부 차원의 4차 산업 주도와 가파른 성장세

오스트리아 역시 독일 못지않은 기초과학 강국이다. 오스트리아는 기초 과학기술 분야에서만 노벨상 수상자를 16명을 배출한 나라로, 기초 과학을 비롯하여 자동차 부품, 첨단소재 등의 중공업 및 제조업에 강한 나라이다. 독일에 막스 플랑크와 아인슈타인이 있다면, 오스트리아에는 에르빈 슈뢰딩거, 볼프강 파울리, 루드비히 볼츠만, 크리스티안 도플러 등으로 대표되는 현대 물리의 선구자들이 있다.

오스트리아도 GDP 대비 약 3.14% 정도를 연구개발비용에 투자하고 있다. 한가지 흥미로운 점은 오스트리아 상당수의 중소기업들이 해당 분야에서 세계적인 경쟁력을 보유하고 있다는 점이다. 2021년 Simon-Kuchner & Partners 발표자료에 따르면, 약 170개가 넘는 오스트리아의 중소기업은 세계시장 점유율 1~3위를 차지하고 있다고 한다. 이는 독일(1,573개), 미국(350개), 일본(283개)에 이어서 세계에서 네 번째로 많은 숫자이다.

2021년 기준 오스트리아의 3차 산업 비중은 대략 70.5%이며, 현재 과도기를 거치며 4차 산업혁명을 주도하고자 노력하고 있다. 특히 스타트업 분야의 약진이 두드러지고 있는데, 오스트리아 정부 및 산업계는 매우 적극적인 지원을 약속하고 있기에 앞으로도 오스트리아 스타트업 부문의 가파른 성장세는 꾸준히 지속될 것으로 보인다.

오스트리아 스타트업 관련 심층보고서인 ‘Austrian Startup Monitor 2018’에 따르면 최근 오스트리아 스타트업 모니터(ASM: Austrian Startup Monitor)는 ‘인공지능(AI)’, ‘자율주행차’, ‘빅데이터’ 등 3개 부문이 오스트리아 스타트업 관련 3대 핵심 분야로 정리되고 있다. 이뿐 아니라 4차 산업 혁명 및 디지털화(Digitalization) 등 여러 핵심 주제들이 계속해서 강조되고 있는 만큼, 이들 관련 기술 및 비즈니스의 성장 가능성은 매우 크다고 할 수 있다.

오스트리아는 유수 대학들과 응용과학 대학, 비-대학 연구 기관, 중소기업 및 세계적인 기업들의 연구 개발 본부와의 지속적인 협력을 추진하고 있다. 이를 통해서 새로운 아이디어를 지속적으로 도출하며 이들의 상품화를 추진하고 있다. 특히 여러 중소기업들 조차도 기초과학 투자를 게을리하지 않고 있으며, 수학 물리 등의 비인기 기초과학에 대한 투자는 독일과 함께 유럽에서도 손꼽히는 수준이다.

유명 연구기관으로는 국가에서 직접 운영하는 오스트리아 과학 연구소를 비롯하며, 산학 간에 생산적인 교두보를 마련하고 있는 크리스티안 도플러 연구소, 학계 및 기업들과 함께 혁신적인 연구 주제를 준비하고 있는 루드비히 볼츠만 연구소 등이 있다.

스위스 - 기초과학 강국, 스타트업의 천국

스위스는 인구당 노벨상 수상자 비율이 세계에서 가장 높은 나라로 기초과학 최강국이다. 예를 들어서, 스쉬스 취리히 연방 공과대학에서만 무려 22명의 노벨상 수상자가 배출되었다. 이러한 과학 기술 강국 스위스 역시 스타트업 창업이 가장 활발한 나라 중 하나로, 최근 4차 산업혁명의 선두주자로 부상하고 있다. 특히, 스위스는 오스트리아와 함께 바이오 기술 방면으로 유럽에서 가장 혁신적인 나라로 손꼽히고 있다.

유명 연구기관으로는 스위스 연방 의회가 직접 관리하는 프로젝트 수행 기관 ETH (취리히 연방 공대) 협회를 들 수 있다.

ETH 협회엔 대표적으로 스위스 취리히 연방 공과대학 (ETH Zurich), 스위스 로잔 연방 공과대학 (EPFL), 파울 슈어러 연구소 (PSI), 스위스 연방 산림눈지형 연구소 (WSL), 스위스 연방 재료 과학 기술 연구소 (Empa), 스위스 연방 수생 과학 기술 연구소 (Ewag) 등 6개 기관이 포함되어 있는데, 이들은 국제 사회로의 교육, 연구, 지식 및 과학 기술 전달을 위한 전문 인력을 양성 및 지속적인 교육을 보장하는 한편, 연구를 통한 과학 기술 지식 확장을 목표로 유수 프로젝트들을 진행하고 있다.

또한 10개의 칸톤 대학(스위스 지방 거점국립대학)들도 스위스의 과학기술 경쟁력을 한층 키워주는 중요한 요소가 되고 있다.

- 김민재 리포터

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2022-03-11 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터