태양은 지구에서 대략 1억 5,000만 km 정도나 떨어져 있다. 이로 인해서 대다수의 태양 연구는 지구에서 행해지고 있다. 과학기술이 발전함에 따라 탐사선과 망원경을 우주로 보내는것이 가능해졌지만, 태양 적도에 대한 지구 궤도 평면(황도면)의 경사각은 7.25°에 불과하다. 이 때문에 지구나 지구 부근에서 관측되는 태양은 저위도 부분으로 제한된다.

태양의 극지방은 특별한 것으로 알려져 있다. 예를 들어서 태양의 흑점은 태양의 적도와 극지방에서 큰 차이를 보이는 것으로 알려져 있으며 태양의 극지인 ‘코로나 구멍’은 빠른 태양풍(초속 750㎞ 정도)의 근원지로 여겨지고 있다. 그렇다면 이러한 결과들은 어떻게 알게 된 것일까?

유럽과 미국의 합작 미션 율리시스(Ulysses)

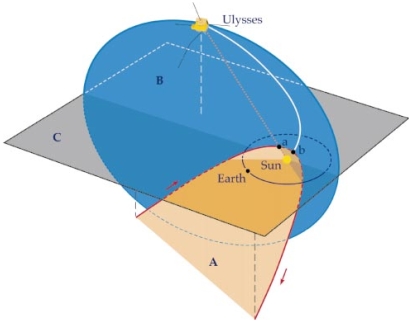

앞선 설명과 같이, 태양의 극지방 관측은 지구나 황도면에서는 불가능한 일이다. 태양 극지방을 관측하기 위해서는 탐사선을 궤도 경사각이 큰 궤도에 투입할 수 있어야 하는데, 이를 위해서는 대형 발사체나 목성을 통한 스윙바이를 이용한 황도면 이탈이 필요하다.

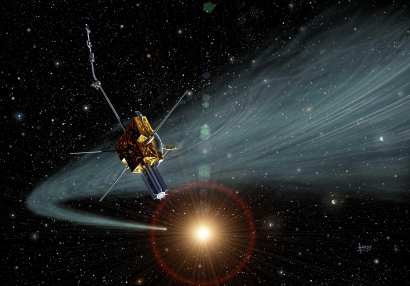

이러한 시도는 유럽과 미국의 합작 미션을 통하여 처음으로 성공적으로 수행되었다. 1970년 말, 유럽우주국(ESA)과 미항공우주국(NASA)은 각각 태양의 남극과 북극을 관측하는 미션으로 두개의 태양 극지방 탐사선 International Solar Polar Mission을 준비하고 있었다. 1981년 NASA가 탐사선의 개발을 아쉽게도 포기하면서 발사체만을 제공하게 되었고 동시에 유럽에서는 탐사선을 제작하기 시작했다. 미션의 이름은 그리스 신화의 영웅이자 트로이 목마의 고안자인 오디세우스(라틴어로 Ulixes)의 이름을 딴 율리시스(Ulysses)로 변경되었다.

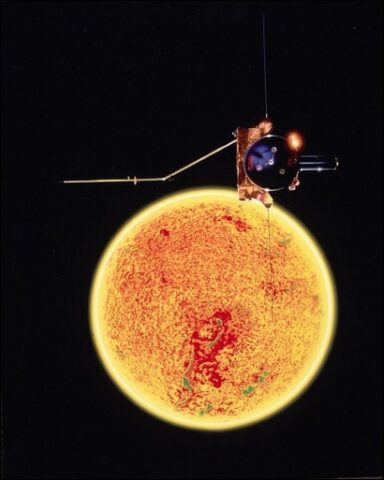

율리시스 미션의 발사는 본래 1983년 2월에 예정되어 있었으나 크고 작은 이유로 여러 차례 연기되었다. 1986년 챌린저 우주왕복선의 폭발 사고가 일어남에 따라 한 차례 더 연기되었지만, 1990년 10월 마침내 디스커버리 우주왕복선을 통하여 발사가 진행되었다.

율리시스는 여러 가지 미션을 한꺼번에 수행한 다재다능한 미션이지만, 주 임무는 태양의 극지방 촬영과 태양풍의 측정이었다. 이를 위해서 태양을 최소 1차례 공전하며 여러 방향에서 태양풍을 측정하기로 계획 되었다.

율리시스 탐사선에 탑재된 페이로드

율리시스에는 총 12개의 페이로드가 탑재되었는데 대표적으로 전파/플라스마 안테나, 네 가지 유형의 장비가 탑재된 Experiment Boom, 탐사선 본체에 장착된 감지기(Body-Mounted Instruments), 그리고 무선 통신 링크 등이 포함되었다.

Experiment Boom은 다시 태양 플레어가 내뿜는 엑스선 및 우주 감마선 폭발을 감지하는 Solar X-ray and Cosmic Gamma-Ray Burst Instrument (GRB), 태양과 목성의 자기장을 측정하는 Magnetometer (MAG)가 탑재되었다. 반면, 감지기에는 태양풍의 양이온과 전자등 플라스마를 측정하는 Solar Wind Plasma Experiment (SWOOPS), 태양풍을 구성하는 원자 및 이온의 구성도, 그리고 그들의 온도 및 속도를 측정하는 Solar Wind Ion Composition Instrument(SWICS), 태양풍에서 생성된 전자파와 태양의 전파를 측정하는 URAP(Unified Radio and Plasma Wave Instrument), 태양권에서의 에너지, 플럭스 및 에너지 입자 분포를 측정하는 Energetic Particle Instrument(EPAC), Low-Energy Ion and Electron Experiment (HI-SCALE), 그리고 Cosmic Ray and Solar Particle Instrument (COSPIN), 그리고 마지막으로 행성 간 및 성간 먼지 입자를 측정하는 Dust Experiment (DUST)등이 탑재되었다.

율리시스 탐사선이 보내온 과학적인 결과

1992년 율리시스는 황도면에 대한 궤도 경사각을 크게 올리기 위한 목성을 이용한 스윙바이를 성공적으로 수행하여 1994년부터 본격적으로 태양의 극지방을 관측하기 시작했다.

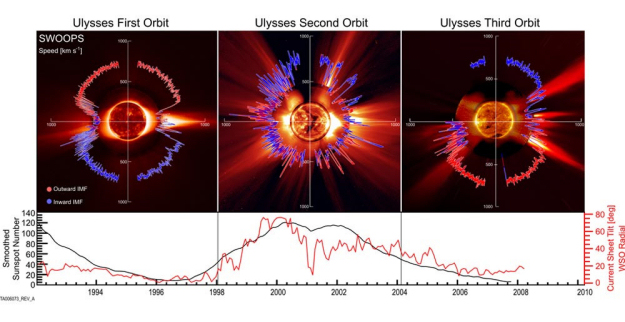

8월 말 태양의 남극 부분을 관측하였으며 이를 통해서 태양의 자남극은 명확한 위치를 확인할 수 없음이 확인되었다. 이는 탐사선이 2000년 태양의 남극권을 재관측할 때 다시 한번 확인된 바 있다. 또한, 태양 남극에서의 태양풍 속도는 적도 부근에서의 속도보다 더 빠르다는 점을 밝혀냈다. 탐사선은 이어서 1995년 태양의 북극 지방을 관측했다.

1996년 5월 율리시스 탐사선은 뜻밖의 소식을 전해왔다. 우연히 햐쿠타케 혜성(C/1996 B2)의 이온 꼬리를 통과하였기 때문이다. 율리시스는 혜성 미션이 아니었음에도 불구하고 핼리 혜성을 접근 통과한 지오토 탐사선에 이어서 두 번째로 혜성을 접근 통과한 미션이 되었다.

7년이 넘는 기간 동안 38억 킬로미터를 여행한 율리시스 탐사선은 1998년 4월 17일 성공적으로 태양을 한바퀴 공전했음을 알렸다. 이후 두 번째 궤도와 세 번째 궤도의 3/4 정도를 성공적으로 수행하며 태양풍의 속도 변화와 흑점 변화에 관한 관측과 연구를 지속적으로 수행했다.

1999년 Rutherford Appleton Laboratory의 과학자들은 율리시스가 관측한 결과들을 토대로 태양 자기장의 세기는 20세기 동안 두 배가 넘게 증가하였음을 밝혔다. 위 발견은 지구의 기후 변화에 대한 태양의 기여도를 확인하는 데에 도움을 주었다. 예상 임무 수행시간인 5년을 훌쩍 넘기고도 정상적으로 관측을 수행한 율리시스 탐사선은 2001년부터 약 3년 정도 더 연장되었고 후에 두 차례나 더 연장되었다.

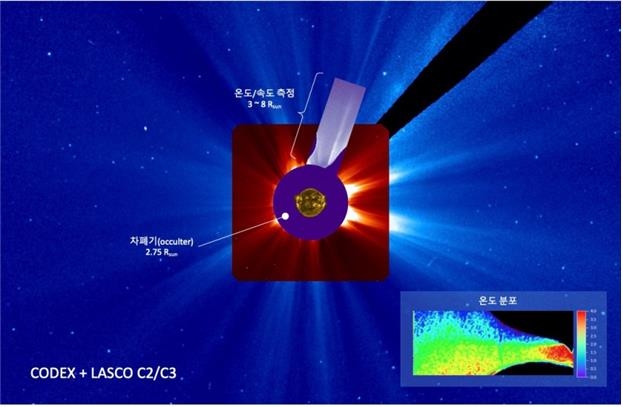

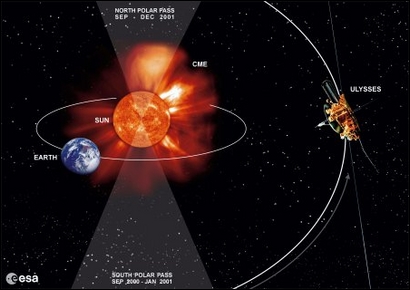

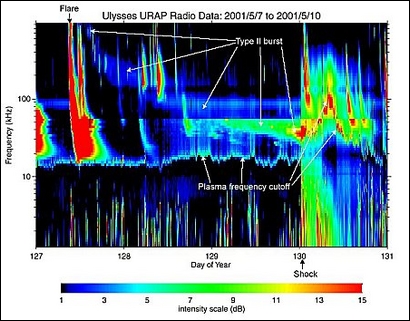

율리시스는 2001년 6월 지난 10년간의 관측 중 가장 높은 자기장 수치와 플라스마 밀도 수치를 관측했는데, 이는 바로 태양의 11년 활동 주기가 최고조에 이를 때 태양의 극대기 부근에서 자주 발생하는 것으로 알려진 코로나 질량 대방출 (coronal mass ejection: CME) 때문이었다.

때마침 태양을 관측하던 율리시스는 URAP 기기를 통하여 이를 성공적으로 관측했으며, 다른 임무들과 우주 망원경들도 같은 현상을 촬영한 바 있다.

율리시스 미션이 의미 있는 이유는 태양의 적도에만 집중하던 이전 미션과는 다르게 태양의 모든 부분을 관측하고 연구했다는 점이다. 이를 통해서 태양풍의 3차원적 연구가 가능해졌으며 태양의 자기장이 생각했던 것보다 훨씬 더 복잡한 방식으로 태양계와 상호 작용하는 것을 발견했다. 설계 당시 예상 수명을 훌쩍 넘기고도 10년 넘게 성공적으로 미션을 수행하던 율리시스 탐사선은 발사로부터 약 18년후인 2009년 통신기기들의 전원이 종료되며 미션의 종료를 알렸다.

- 김민재 칼럼니스트

- minjae.gaspar.kim@gmail.com

- 저작권자 2021-10-14 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터