최근 ‘뉴잉글랜드 의학저널(The New England Journal of medicine)’에 실린 논문은 말을 하지 못하게 된 뇌졸중 환자의 뇌파를 읽은 뒤, 하고 싶은 말을 문장으로 바꿔주는 시스템이 가능하다고 보고했다.

뇌파를 문장으로 바꿀 수 있을까

전문가들에 따르면 다양한 원인에 의해 사지마비가 오거나 말을 할 수 없게 된 사람들 중에, 여전히 머릿속에서는 말하고자 하는 의지가 있지만 이를 말로 낼 수 없는 경우가 많다. 이때, 머릿속에 준비된 말을 바깥세상으로 송출해주는 장치가 있다면 될 테지만, 아직 이 같은 기술은 실현되지 않았다.

최근까지, 연구를 위해 자원한 장애가 없는 보통 사람들을 대상으로 이들이 말한 것들이나 생각한 것들을 문장으로 나열하는 일을 딥러닝과 같은 방식에 기초해 시도해 왔는데, 최근 연구는 처음으로 뇌졸중 환자를 대상으로 이 기술이 실현 단계에 다가가고 있음을 알린 것이다.

이 환자는 십여 년 전에 뇌졸중을 겪은 이후 마비로 인해 말을 할 수 없게 되었다. 말하는데 필요한 근육에 대한 통제를 잃었기 때문이다. 팔과 다리에도 마비가 와 그간 머리를 살짝 움직여 컴퓨터 스크린의 글자를 선택하는 방식으로 소통을 해왔다. 분당 다섯 단어 정도를 선택할 수 있는 수준으로 속도가 느린 편이었다.

딥러닝 방식으로 뇌파와 단어의 관계를 분석해

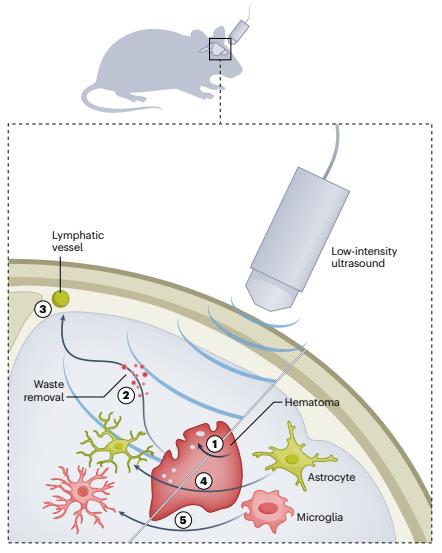

샌프란시스코의 캘리포니아 대학 소속의 신경외과 의사 에드워드 창(Edward Chang)이 이끄는 연구팀은 소통이 더 빨라질 수 있는 방법을 연구했다. 환자의 두개골 일부를 제거하고 작은 전극을 부착한 뒤에 말하기와 연관된 뇌 부분의 활성 패턴을 관찰한 것이다. 그리고 이 데이터를 딥러닝 알고리즘으로 훈련시켜, 뇌의 활성 패턴과 특정 단어 사이의 연관관계를 분석했다.

50개 단어를 특정해 한 단어씩 환자에게 보여주면서 그 단어를 말하려고 하도록 한 뒤에 뇌파의 활성을 읽었다. 그렇게, 각 단어와 뇌파 활성 패턴 사이의 상관관계를 익힌 뒤에, “안경을 가져다주세요(Bring my glasses, please).”와 같은 연구에서 사용한 단어들로 이루어진 문장들을 하나씩 보여주면서 다시 뇌파의 활성 패턴 측정하는 식이었다. 문장마다 다음 단어로 적합한 것을 예측하는 언어 모델도 알고리즘에 포함시켜, 문장을 예측할 때 잘못된 단어를 포함시키는 비율도 크게 낮췄다고 설명했다.

총 48개 세션을 통해 22시간가량에 달하는 뇌파 측정 데이터를 모아 알고리즘으로 분석한 결과, 연구진은 분당 15개의 단어를 환자의 뇌에서 읽어내는 수준에 도달했다고 밝혔다. 이는 환자가 머리를 움직여 스크린 상의 단어를 선택하던 기존의 방식에 비해 세배 빠른 속도였다. 또한, 환자가 개별 단어를 말하려고 할 때 이를 감지하는 확률은 98퍼센트 수준이었으며, 연구에 사용된 알고리즘이 환자의 뇌파를 문장으로 읽어내는 과정에서 다른 단어로 잘못 선택하는 비율은 26퍼센트로 높지 않은 수준이었다고 연구진은 보고했다.

다만, 연구에서 관찰한 환자의 경우 십 년 이상 말을 할 수 없었던 만큼, 이 사람의 뇌파 활성이 보통 사람들과 얼마만큼 유사할 것인가에 대한 문제제기가 있다. 이 외에도, 연구에서 보인 기술을 일상에서 사용하기 위해서는 단어 레퍼토리를 더 다양하게 하고 뇌파를 읽는 과정을 기술적으로 더 용이하게 만드는 등의 작업이 필요하다고도 연구진은 덧붙였다.

- 한소정 객원기자

- sojungapril8@gmail.com

- 저작권자 2021-08-17 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터