도청(盜聽)은 사람들에게 있어 그리 낯설지 않은 용어다. 도청과 관련한 뉴스가 심심찮게 나오고, 영화의 소재로도 자주 등장하기 때문이다. 녹음기나 도청용 마이크를 몰래 숨긴 다음, 오가는 대화를 녹음하는 것이 대표적인 도청 방법이다.

하지만 기술의 발전과 함께 어느덧 소리를 대상으로 도청을 하는 시대는 지나간 지 오래다. 최근 들어서는 빛이나 진동처럼 뜻밖의 대상을 이용하여 도청하는 첨단 시스템이 개발되고 있어 관심이 모아지고 있다.

레이저로 음파 포획해서 도청

빛으로 도청하는 방법에는 레이저(laser)가 사용된다. 레이저는 빛을 한곳에 모으는 집광(集光) 능력이 태양광보다 뛰어나기 때문에 단위 면적당 얻어지는 에너지가 훨씬 많다. 레이저 도청기는 바로 이 같은 물성을 이용한 것이다.

예를 들어 500m 정도 떨어진 건물에서 나누는 대화를 도청하고자 할 때 가시광선은 집광도가 떨어지기 때문에 해당 건물에 집중할 수 없다. 반면에 레이저를 사용하면 해당 건물의 창문에 투사하는 것이 가능하다.

레이저로 도청을 하는 방법은 의외로 간단하다. 레이저를 해당 건물의 창문에 쐈을 때 반사된 신호를 분석하기만 하면 도청이 가능하다. 창문이 있는 실내 공간에서 나누는 대화는 음파가 되어 창문에 부딪히게 되는데, 이때 레이저 도청기가 음파를 잡아서 음성을 분석하는 것이다.

실내 공간에서 나누는 대화를 500m 정도 떨어진 거리에서 사람의 감각으로 소리를 듣는다는 것은 불가능하다. 하지만 음파를 포획할 수 있는 레이저 도청기를 사용하면 다른 별도의 장치를 설치하지 않아도 소리를 들을 수 있다는 것이 전문가들의 의견이다.

물론 레이저 도청기로 음파를 포획하는 기술이 완벽한 것은 아니다. 특히 날씨에 따라 도청의 품질도 달라진다. 날씨가 쾌적한 경우에는 도청 품질이 뛰어나지만, 비나 눈이 오면 음파 전달 능력이 떨어져 품질이 급격하게 떨어지는 것으로 드러났다.

또한 레이저도 빛인 관계로 창문처럼 빛을 투과하는 장소에서만 도청기를 사용할 수 있다. 따라서 지하나 창문이 없는 실내처럼 빛이 투과할 수 없는 공간에서 나누는 대화는 레이저를 활용한 도청이 불가능하다.

이뿐만이 아니다. 레이저로 도청을 당할 것을 우려하는 쪽에서 미리 장비를 준비하여 대처하면 도청이 실패할 수도 있다. 레이저는 평상시의 경우 눈으로 파악이 되지 않기 때문에 도청당하는지를 깨닫기는 매우 어렵다.

그러나 CCD 카메라나 캠코더 렌즈를 통해서 유리창을 보면 레이저 빛이 보이게 되므로 해당 장비를 갖춘 실내라면 레이저로 도청을 당하는지를 즉시 파악할 수 있기 때문에 도청 시도를 무력화시킬 수 있다.

이 같은 단점에도 불구하고 레이저 도청기는 주택과 주택 간 거리나 건물과 건물 간 거리가 상대적으로 먼 해외 국가들에서 널리 사용될 것으로 전망되고 있다. 주택이 근접해 있는 우리나라나 동남아의 경우 레이저를 사용하여 도청하는 것보다 녹음기나 도청용 마이크를 사용하는 것이 더 효율적이기 때문이다.

음성의 전달에 의한 전구의 진동 분석하여 도청

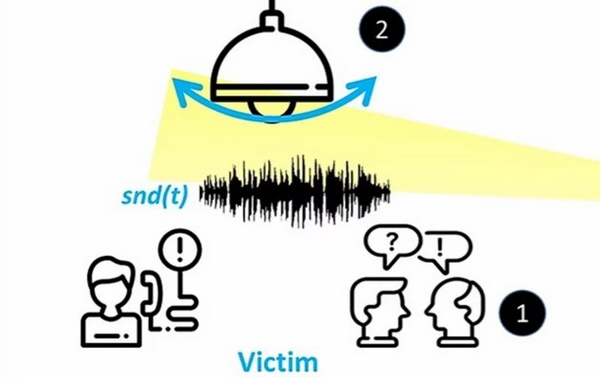

레이저 외에도 도청의 도구로 떠오르고 있는 대상은 진동이다. 이스라엘의 ‘바이츠만 연구소(Weizmann Institute)’는 최근 전구의 진동을 측정하여 실내에서 사람들이 대화하는 소리를 도청할 수 있는 시스템인 램폰(Lamphone)을 개발하여 주목을 끌었다.

램폰은 노트북과 망원경, 그리고 센서 등을 이용하여 일정 거리에 위치한 건물의 내부에서 나는 소리를 도청할 수 있다. 실내에서 대화를 할 때, 천장에 매달린 전구의 유리 표면에서 발생하는 작은 진동을 분석하여 소리로 복원하는 기술이다. 따라서 전구의 위치만 파악하면 실내에서 발생하는 모든 소리를 복원할 수 있다는 것이 연구진의 설명이다.

이들 연구진은 자신들의 주장이 맞는지를 검증하기 위해 전구가 매달린 실내에서 약 30m 정도 떨어진 곳에 망원경을 설치했다. 그리고 망원경의 접안렌즈에는 전구의 진동 센서인 광검출기(photodetector)를 부착했다. 광검출기는 광신호를 전기 신호로 변환하기 위해 빛을 검출하는 장치다.

도청에 필요한 장치를 모두 설치한 연구진은 실내에서 음반을 틀었고, 대화를 나누었다. 전구에 부착된 센서가 전구로부터 진동 값을 측정하기 시작하자 이윽고 PC에서는 복원된 음악과 음성이 출력되었다.

이 같은 결과에 대해 연구진은 램폰이 도청과 같은 첩보 활동에 상당한 영향력을 미칠 수 있을 것으로 전망하면서도 우려를 표명하고 있다. 당초의 목적과는 달리 악용될 소지가 충분하기 때문이다.

하지만 그런 문제가 있음에도 불구하고 해당 기술을 개발한 이유에 대해 연구진은 “도청을 하려는 측과 도청을 당하는 측 모두 서로가 어떤 기술 사용이 가능한지를 밝히기 위해서다”라고 설명하고 있다.

한편 미 스탠포드대 전기공학과 교수인 댄 보네(Dan Boneh) 박사는 바이츠만 연구소가 개발한 도청 기술이 암호해독에도 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다. 진동과 음성의 상관관계를 연구하면 암호를 진동 형태로도 저장할 수 있는 방법이 생길 수 있다는 것이 보네 교수의 생각이다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2021-02-19 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터