세계 각국이 경쟁적으로 달의 극지방 얼음 탐사를 추진하면서 태양계의 역사를 밝힐 것이라는 기대감이 높아지는 가운데 얼음이 오염돼 과학적 기록이 손상될 수 있다는 우려도 제기되고 있다.

11일 네이처 등에 따르면 향후 3년간 미국, 중국, 일본, 러시아, 인도 등 각국이 달 표면 착륙을 목적으로 8개 이상의 우주선을 발사할 것으로 전망된다. 이 중 일부 국가들은 그동안 미지의 영역이었던 달 극지방의 얼어붙은 물을 탐사할 계획이다.

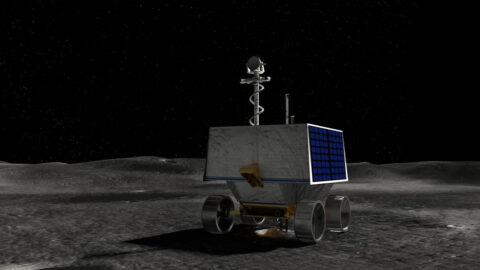

먼저 미국 항공우주국(NASA·나사)은 2022년 두 대의 로봇 착륙선을 달의 남극에 보내고 이어 2023년 더 큰 로봇 탐사선인 바이퍼(VIPER)를 투입할 계획이다. 바이퍼는 달 표면을 1m까지 뚫을 수 있는 드릴을 탑재해 달의 얼음을 채굴하도록 설계돼 있다. 여기에 이르면 2024년 인간이 직접 달에 착륙해 얼음 분화구를 탐사할 것으로 보인다. NASA는 최근 발표한 보고서에서 달의 얼음을 채취해 그대로 지구상의 실험실로 가져와 연구하는 것을 달 탐사 목표 중 하나로 할 수 있다고 밝힌 바 있다.

또 중국은 이르면 2023년 달 탐사선 창어 6호의 달 남극 착륙 임무를 계획하고 있다. 지난해 12월 달의 중위도 지역에서 흙을 채취한 창어 5호에 이은 것이다. 이와 함께 일본, 인도, 러시아와 유럽 각국도 달 남극에 대한 로봇 탐사를 준비하고 있다.

달의 얼음은 태양계 역사의 실마리

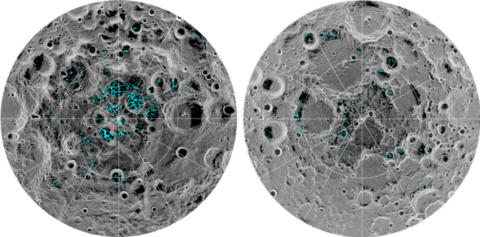

달에 물과 얼음이 존재한다는 사실이 드러나면서 과학자들은 물의 원천에 대해 여러 가지 가설을 내놓고 있다. 물이 풍부한 소행성이나 혜성이 움직이거나 태양풍 등에 의해 달에 수분이 전달됐다는 의견이 있다. 또 일부는 화산 폭발로 인해 달 내부에서 나왔을 수도 있다고 보고 있다.

원천에 대해서는 이견이 있지만 달의 물이 중요한 과학적 정보를 가지고 있다는 것에는 모두가 동의한다. 달 극지방 분화구 내부의 얼음은 수십억 년에 걸쳐 축적됐을 것으로 추정된다. 달의 초기 역사뿐 아니라 지구의 역사 기록도 갖고 있을 수 있다는 것이다. 달은 약 45억 년 전 원시 지구와의 거대 충돌로 생성됐다는 가설이 유력하다. 지구에서는 지각 이동 등 지질학적 활동이 일어나면서 행성의 초기 역사가 사라졌지만 달에는 그런 활동이 없기 때문에 역사를 고스란히 간직하고 있을 것으로 기대된다.

나사 에임스 연구센터의 행성 과학자 아리엘 도이치 박사는 "달의 물은 태양계가 어떻게 시간을 통해 진화해 왔는지에 대해 많은 실마리를 제공한다"고 말했다.

달의 얼음이 오염되고 있다

달의 얼음이 연구 가치가 높은 만큼 일각에서는 달에 오고 가는 우주선이 많아질수록 얼음이 오염돼 제대로 역사를 밝힐 수 없다는 우려가 나오고 있다.

존스 홉킨스대 응용물리연구소의 파바시 프렘 박사 연구팀은 최근 달 남극의 얼음 분화구에서 수백 킬로미터 떨어진 지점에 착륙하는 우주선을 시뮬레이션한 결과 로켓이 방출하는 수증기가 달 전체에 퍼져 계속 머무르는 것을 발견했다. 지금까지 달을 탐사했던 우주선들에서 나온 수증기가 달의 극지방 얼음에까지 퍼져 이미 얼음에 대한 오염이 진행됐다는 것이다.

또 국제우주연구위원회(COSPAR)가 지난해 수백 명의 행성 과학자를 대상으로 설문조사를 한 결과 70% 이상이 '달의 오염이 얼음 안에 있는 과학 기록을 손상시킬 수 있다고 우려한다'고 답하기도 했다. COSPAR는 상황을 면밀하게 파악해 조만간 달로 가는 우주선에 대한 새로운 지침을 내릴지를 결정할 예정이다.

과학적 발견이 우선

반면 과학적 발견이 우선이라는 의견도 거세다. 미국 국립 과학·공학·의학 아카데미(NASEM)는 최근 과학에 우선순위를 두고 달을 탐사해야 한다는 보고서를 발간했다. 또 일부 과학자들은 우주선들로 인한 달의 얼음 오염 문제에 대해 크게 걱정하지 않고 있다. 로켓 배기가스에서 나오는 수증기는 달 표면의 가장 윗부분에 얇은 층으로만 남아있기 때문에 아랫부분의 얼음은 그대로 보존돼 있을 것이라는 지적이다. 이들은 얼음의 오염을 걱정해 탐사를 미루는 것보다 탐사함으로써 얻는 과학적 진보의 가치가 훨씬 크다고 주장한다.

이와 함께 일부 과학자들은 달을 탐사하면서도 얼음을 오염시키지 않을 방안을 제시한다. 그중 하나는 달의 남극과 북극 중 하나는 보존하고 다른 하나는 채굴과 탐사를 위해 개방하자는 것이다. 또 얼음이 가득 찬 분화구 중 일부에서만 연구를 허용하자는 방안도 있다. 달에는 인간의 손보다 작은 분화구부터 지름이 10km나 되는 분화구에 이르기까지 수많은 분화구가 있다.

- 황지혜 객원기자

- hhwanggo@gmail.com

- 저작권자 2021-01-12 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터