동남아시아와 지중해 지역 간의 교역은 이전에 생각했던 것보다 훨씬 빠른 청동기시대부터 이뤄졌다는 연구가 나왔다. 강황 같은 아시아의 이국적인 향신료와 바나나 같은 과일은 3000년 전에 이미 동지중해 지역에 전해졌다는 것이다.

독일 뮌헨 루드비히-막시밀리안대 고고학자 필립 스톡하머(Philipp Stockhammer) 교수가 이끄는 국제연구팀은 옛사람들의 치석을 분석해 청동기시대에 장거리 식자재 교역이 멀리 떨어진 동지중해와 동남아시아 사회를 연결하고 있었다는 사실을 확인해 미국 국립과학원회보(PNAS) 21일 자에 발표했다.

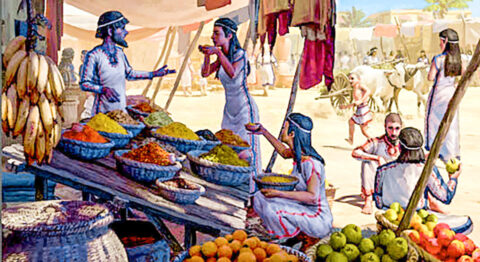

3700년 전 레반트 지방의 메기도(Megiddo, 므깃도) 시 시장 상인들은 이 지역에서 자라는 밀이나 기장, 대추야자뿐만 아니라 참기름 병이나 밝은 노란색 향신료인 강황을 담는 그릇도 팔고 있었다. 이 양념 그릇은 당시 사람들이 썼던 물품 중에서 최근에 발견된 것이다.

스톡하머 교수는 이런 점들에 착안해 청동기 시대 동지중해 지역 시장 풍경을 이같이 상상했다. 그는 치석에 있는 음식 잔류물 분석을 위해 국제연구팀과 협동연구를 진행하면서 청동기 시대와 초기 철기시대에 레반트 사람들이 이미 강황과 바나나 심지어 콩까지 먹었다는 증거를 발견했다.

그는 “아시아의 이국적인 향신료와 과일 및 기름은 이전에 생각했던 것보다 수백 년, 어떤 경우에는 1000년 정도 일찍 지중해 지역에 도입됐다”며, “이는 동남아 이외 지역에서 강황과 바나나, 콩의 연대를 확인한 가장 최초의 직접 증거”라고 밝혔다.

이것은 또한 기원전 2000년에 이미 메소포타미아나 이집트를 거쳐 남아시아와 레반트 지역을 잇는 이국적인 과일과 향료 및 기름을 거래하는 장거리 무역이 번성했다는 직접적인 증거이기도 하다는 것.

이 지역들 간에 걸친 실질적인 무역은 나중에 문서로 충분하게 정리됐으나, 이 ‘초기 세계화’의 뿌리를 추적하는 일은 힘든 문제로 여겨져 왔다.

이번 연구 결과는 식자재 상품의 장거리 무역이 최소한 청동기 시대 이래 멀리 떨어져 있는 사회들을 연결시켰다는 사실을 확인해 준다. 사람들은 아주 일찍부터 이국적인 음식들에 커다란 관심을 가졌음이 분명해 보인다는 것이다.

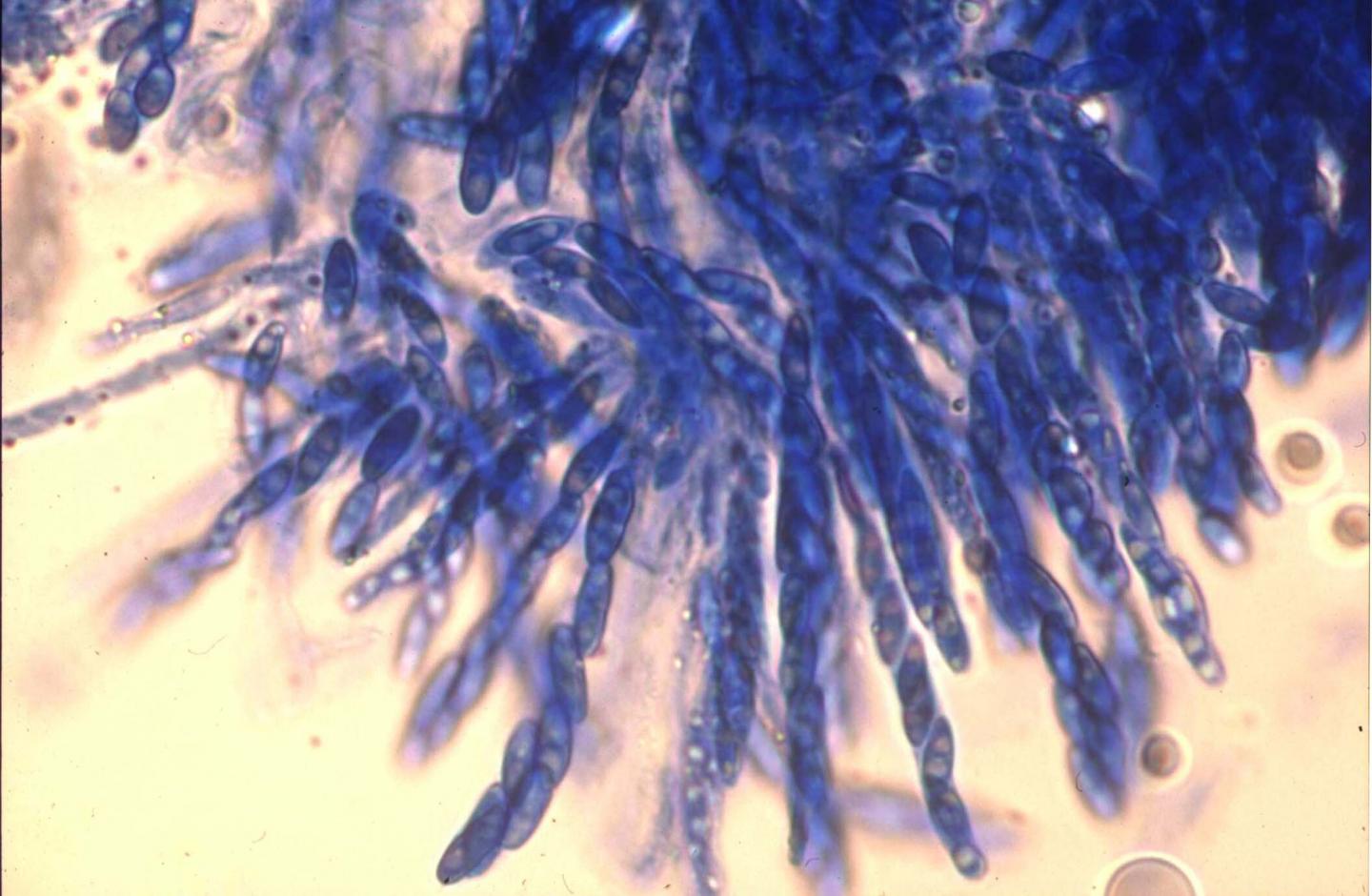

치석에 수천 년 동안 보존돼 온 단백질과 식물 미세화석 분석

국제연구팀은 분석을 위해 현재의 이스라엘에 위치한 메기도와 텔 에라니(Tel Erani) 발굴에서 확보한 16명의 유해를 조사했다. 이 도시들이 있는 남부 레반트 지역은 기원전 2000년 경에 지중해와 아시아, 이집트를 연결하는 중요한 다리 역할을 했다.

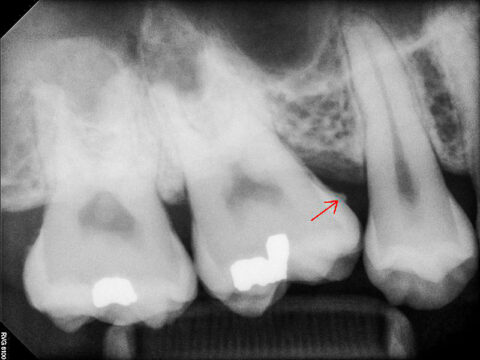

이번 연구의 목적은 수천 년 동안 인간의 치석에 보존돼 온 고대 단백질과 식물 미세화석을 포함한 음식물 잔해의 흔적을 분석해 청동기 시대 레반트 인들이 먹었던 음식을 조사하는 것이었다.

인간의 입은 박테리아로 가득 차 있고, 지속적으로 석화돼 치석을 형성한다. 작은 음식물 입자들은 자라나는 치석에 갇혀 보존된다. 현대의 최첨단 기술 덕분에 이제 이 치석 안의 미세 잔해들에 대한 과학적 연구가 가능하게 됐다.

연구팀은 분석을 위해 청동기 시대 메기도 지역과 초기 철기시대의 텔 에라니 지역에서 여러 개인 유해 표본을 채취한 뒤, 이 사람들의 치석 안에 어떤 음식물 단백질과 식물 잔류물이 보존돼 있는지를 살펴봤다.

스톡하머 교수는 “이 방법으로 당시 사람들이 무엇을 먹었는지 추적해 낼 수 있다”며, “고고학자들은 치위생을 철저히 하지 않은 사람들이 수천 년 전에 먹은 음식들을 밝혀내는 것이 가능하다”고 설명했다.

고단백질체학으로 성과 이뤄

연구에 사용된 고단백질체학(palaeoproteomics)은 새로운 연구 분야로 성장하고 있다. 이 방법은 고고학의 표준과정으로 발전할 가능성이 있고, 연구자들은 그렇게 되기를 희망한다.

논문 공동 시니어 저자로 미국 하버드대와 독일 막스플랑크인류사연구소 분자 고고학자인 크리스티나 워리너(Christina Warinner) 교수는 “인간의 치석에서 고대 단백질과 식물 잔류물을 고해상도로 밝혀낸 이번 연구는 고대 근동 음식에 대한 최초의 연구”라고 강조했다.

워리너 교수는 “이번 연구에서 사용한 방법은 고고학적 흔적을 거의 남기지 않는 음식물을 탐색할 수 있는 큰 잠재력을 보여주었다”며, “치석은 고대인들의 삶에 대한 정보를 얻을 수 있는 가치 있는 원천”이라고 말했다.

논문 제1저자로 LMU 생화학 박사과정생인 애슐리 스콧(Ashley Scott) 연구원은 “우리 접근법은 새로운 과학적 영역을 개척하고 있다”고 말했다. 그 이유는 개별 단백질 잔류물이 어떤 특정 식품에 속한다고 확정하는 것이 쉬운 일이 아니기 때문이다. 또 식별을 해내야 하는 고된 작업을 넘어, 단백질 자체가 수천 년 동안 생존해 있어야 한다.

알레르겐의 내열성이 발견에 도움

그는 “흥미롭게도 우리는 알레르기 관련 단백질이 사람의 치석에서 가장 안정적으로 보인다는 사실을 발견했다”고 덧붙였다.

이번 발견이 가능했던 것도 많은 알레르기 유발 물질의 내열성(thermostability) 덕분이었다는 것. 한 예로 스톡하머 교수는 연구원들이 밀의 글루텐 단백질을 통해 밀을 검출해 낼 수 있었다고 말했다.

연구팀은 이어 식물석 혹은 식물규소체(phytoliths)로 알려진 일종의 식물 미세화석을 사용해 별도로 밀의 존재를 확인할 수 있었다.

식물석은 청동기 시대와 철기시대 레반트 지방의 기장과 대추야자를 식별해 내는데 사용되었으나 많은 음식물에 풍부하거나 고루 존재하지는 않는다. 이 때문에 고단백질체학을 활용한 새로운 단백질 발견은 매우 획기적이라고 할 수 있다. 이 방법을 활용해 흔적이 거의 남지 않는 참깨 같은 식품을 식별해 낼 수 있었다.

참깨 단백질은 메기도와 텔 에라니의 치석에서 확인됐다. 스톡하머 교수는 “이는 기원전 2000년 경에 참깨가 레반트 지방의 주요 식품 가운데 하나가 됐음을 시사한다”고 말했다.

“수천 년 전부터 식자재 교역 시작”

스톡하머 교수는 두 가지 추가적인 단백질 발견이 특히 주목할 만하다고 설명했다. 메기도의 한 치석에서는 강황과 콩 단백질이 발견됐고, 텔 에라니 치석에서는 바나나 단백질이 발견됐다.

세 가지 음식 모두가 남아시아를 통해 레반트 지방에 도입됐을 가능성이 있다. 바나나는 원래 기원전 5000년 전부터 동남아시아에서 음식으로 활용돼 재배돼 왔고, 4000년 뒤 서아프리카에 도입됐다. 그러나 그 사이에 교역이 됐다거나 다른 곳에서 활용됐다는 것에 대해서는 거의 알려진 바가 없다.

스톡하머 교수는 “이렇게 볼 때 이번 분석은 전 세계 바나나 확산에 대한 중요한 정보를 제공한다”며, “이렇게 초기에 지중해 지역에 바나나가 퍼진 것에 대해서는 고고학이나 기록에 의한 아무런 증거가 없다”고 밝혔다.

그는 “불과 몇 세기 뒤에 서아프리카에서 갑자기 바나나가 출현한 것은 그런 무역이 존재했을 수 있음을 암시한다”며, “역사적으로 이토록 이른 시기에 먼 거리에 걸쳐 음식물이 교역됐다는 것은 놀라운 일”이라고 말했다.

“청동기시대 음식물 무역 증거 많아”

스톡하머 교수는 바나나가 발견된 치석의 주인공이 한때 남아시아에서 생활하며 그곳에 있을 때만 바나나를 소비했을 가능성도 물론 배제할 수는 없다고 밝혔다.

그러나 향신료와 기름 및 과일이 어느 정도 수입됐는지는 아직 밝혀지지 않았으나, 지중해 동부에서 이국적인 향신료에 대한 다른 증거도 있기 때문에 무역이 실제로 이뤄지고 있었음을 나타내는 증거들은 많다는 것이다.

그 증거 중 하나로 기원전 1213년에 매장된 이집트의 람세스 2세 코에서 인도산 후추열매가 발견된 사실을 들었다.

이번 연구는 유럽연구위원회(ERC)가 지원하는 스톡하머 교수의 프로젝트(동지중해 후기 청동기시대의 음식 변형) 중 일부로 수행됐다.

이 프로젝트의 밑바닥에 깔려있는 근본적인 질문이자 이번 연구의 출발점은, 청동기 시대 교역 네트워크의 초기 세계화가 식량과 관련이 있는지를 명확히 하는 것이었다.

스톡하머 교수는 “우리는 이제 기원전 2000년 경 (무역 등을 통한) 세계화가 동지중해 음식에 끼친 영향을 파악할 수 있다”며, “지중해 음식은 초기부터 문화권 간의 교류에 따른 특성을 갖게 됐다”고 밝혔다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2020-12-24 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터