로렌스(Ernest Orlando Lawrence)에 의해 발명된 사이클로트론 등 현대적인 입자가속기가 등장하면서, 장치가 갈수록 거대화되어 고에너지의 입자 충돌 실험 등이 가능해짐에 따라 입자물리학 또한 급속히 발전할 수 있는 발판이 마련되었다. 각종 입자가속기에 의해 발견, 검출된 새로운 소립자만 해도 매우 다양하다.

원자를 구성하는 소립자인 양성자, 중성자, 전자 등은 19세기 말에서 20세기 초반에 걸쳐서 모두 발견되면서 원자의 내부 구조가 밝혀지게 되었다. 즉 원자핵 밖의 전자(Electron)는 1899년 톰슨(Joseph John Thomson)에 의해 발견되었고, 양성자(Proton)를 포함한 원자핵은 러더퍼드(Ernest Rutherford)의 α선 산란 실험 결과 1911년에 발견되었다. 또한 원자핵 내부에 양성자 이외에 별도로 존재하는 중성자(Neutron)는 1932년 채드윅(James Chadwick)에 의해 발견되었다.

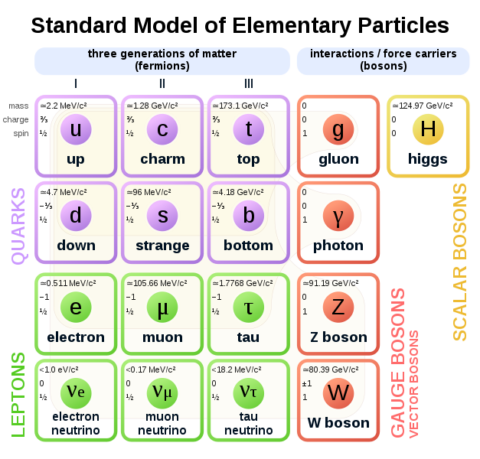

그러나 이 밖에도 다양한 소립자들이 있으니, 원자핵 내에서 강한 상호작용을 발생시키면서 양성자와 중성자를 결합하는 중간자(Meson), 그리고 약한 상호작용 등을 매개하면서 원자핵의 붕괴 과정 등에서 관찰되는 중성미자(Neutrino) 등이 존재한다. 또한 +1의 전하를 지니는 양성자나 그와 질량이 비슷한 중성자보다 더 작은 존재로서 이들을 구성하면서 +2/3, -1/3 등 분수의 전하를 지니는 쿼크(Quark)도 있다.

또한 새롭게 발견되거나 가설과 이론으로 제기된 각종 소립자들이 정리되고 이들의 관계가 밝혀지면서, 이른바 ‘표준모형(Standard Model of Elementary Particles)’이라 불리는 현대 입자물리학의 가장 유력한 모델이 정립되었다. 그리고 입자 등의 운동과 상호작용을 기술할 경우 게이지변환에 불변하도록 만드는 게이지이론(Gauge theory), 입자의 에너지나 질량 등의 수치가 무한대로 발산하는 이론적 난점을 해결하기 위한 재규격화 이론(Renormalization theory), 쿼크들의 결합과 상호작용을 기술하는 양자색역학(Quantum chromodynamics) 등 각종 이론적 배경이 표준모형의 성립에 기여하면서, 완벽하지는 않을지라도 오늘날 표준모형은 대다수 입자물리학자들에 의해 받아들여지고 있다.

새로운 소립자들은 이론이나 가설에 의해 먼저 존재가 추정되거나, 이론보다 앞서 발견되기도 했지만 대부분은 입자가속기에 의해 발견되거나 존재가 증명되는 경우다. 이런 측면에서 1960년대부터 가장 먼저 두각을 나타낸 입자가속기는 미국 브룩헤이븐(Brookhaven) 국립연구소의 가속기이다. 미국의 물리학자 레더먼(Leon Max Lederman)은 1961년 다른 두 명의 물리학자와 함께 이 가속기를 써서 중성미자의 정체를 밝히는 실험을 한 결과, 중성미자에 서로 다른 종류가 있음을 확인하여 훗날인 1988년도 노벨물리학상을 공동으로 수상하였다.

또한 중국계 미국 물리학자인 새뮤얼 팅(Samuel Chao Chung Ting, 丁肇中) 역시 1974년에 브룩헤이븐의 입자가속기를 통하여 새로운 입자를 발견하고 J(제이) 입자라고 이름을 붙였다. 양성자보다 3배가 무겁고 수명도 긴 이 특이한 소립자는 스탠퍼드 선형가속기센터(Stanford Linear Accelerator Center, SLAC) 연구팀의 리히터(Burton Richter)에 의해서도 발견되어 ψ(프사이) 입자라 명명되었는데, 같은 소립자로서 결국 J/ψ(제이프사이) 입자라 불리고 두 사람은 공동으로 1976년도 노벨물리학상을 수상하게 되었다.

선형가속기로는 매우 규모가 큰 스탠퍼드 선형가속기센터에서 이룩한 또 하나의 중요한 업적은 τ(타우) 입자의 발견을 꼽을 수 있다. 표준모형에서 경입자인 이른바 3세대 렙톤(lepton)의 하나를 이루는 τ(타우) 입자는 1975년에 루이스 펄(Martin Lewis Perl)이 SLAC 등에서 주도한 실험에 의해 발견되었고, 그는 이 공로로 1995년도 노벨물리학상을 공동으로 수상하였다.

유럽입자물리연구소(CERN)는 현재 세계 최대의 입자가속기인 LHC(거대강입자충돌기)를 갖추고 있는 저명한 연구소이다. 그런데 LHC가 건설되기 이전부터도 입자가속기 실험을 통하여 수많은 업적을 쌓아왔다.

대표적인 것 중의 하나가 바로 이탈리아의 물리학자 카를로 루비아(Carlo Rubbia)가 결정적으로 기여한 위크 보손(Weak boson)의 발견이다. 자연의 궁극적인 네 가지 힘 중의 하나인 약력, 즉 약한 상호작용을 매개하는 소립자가 바로 위크 보손인데, W 입자와 Z 입자가 있다. 이들 입자는 CERN의 슈퍼 양성자 싱크로트론(Super Proton Synchrotron, SPS)을 양성자-반양성자 충돌형으로 개조한 가속기를 통하여 1983년에 발견되었고, 이 실험 프로젝트를 주도한 루비아는 함께 공헌한 반 데르 메르(Simon van der Meer)와 공동으로 1984년도 노벨물리학상을 받았다.

LHC 이전까지 최대의 입자가속기였던 테바트론(Tevatron)을 보유한 페르미연구소(Fermilab) 역시 새로운 소립자들의 발견에 큰 공헌을 한 바 있다. 레더먼은 1977년에 페르미연구소의 신형 가속기를 통하여 당시로서는 새로운 쿼크였던 바닥 쿼크(Bottom quark)를 발견하였다.

최초의 초전도 가속기이기도 했던 테바트론은 레더먼이 페르미연구소장으로 부임한 이후인 1983년대에 완공되었는데, 이를 가동한 실험을 통하여 1994년에 가장 무거운 소립자인 톱 쿼크(Top quark)가 발견되었다. 또한 τ(타우) 입자의 발견 직후 존재가 예측되었던 타우 중성미자는 2000년에 페르미연구소의 DONUT 협업 실험에 의해 발견되었다. 따라서 표준모형을 이루는 3세대 입자들 중에서, 바닥 쿼크, 톱 쿼크, 타우 중성미자의 세 가지 기본 소립자가 페르미연구소에서 발견된 셈이다.

표준모형을 이루는 소립자들 중에서 마지막까지 실험적으로 증명되지 않았던 힉스 입자(Higgs boson)는 2012년에 CERN에서 LHC를 가동한 실험 끝에 그 존재가 입증되었다. 기본 입자들과의 상호작용으로 질량을 부여하는 이른바 ‘신의 입자(God particle)’라고도 불린 이 입자의 존재를 1964년에 이론적으로 예측했던 피터 힉스(Peter Higgs)는 무려 50년가량이 지난 2013년에 노벨물리학상을 받을 수 있었고, 결국 표준모형이 완성된 셈이다.

- 최성우 과학평론가

- 저작권자 2020-08-28 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터