지구상 어느 곳에서도 메뚜기는 살고 있다. 이 메뚜기가 최근 중국, 인도 등 아시아 지역 곳곳에서 떼를 지어 나타나 농작물을 먹어치우는 등 심각한 피해를 주고 있어 세계적인 골칫거리가 되고 있는 중이다.

26일 ‘라이브 사이언스’에 따르면 이런 피해가 발생하고 있는 것은 메뚜기가 매우 특이한 성향을 지니고 있기 때문이다. 평소에는 혼자 살다가 주변 메뚜기 밀도가 높아지면 민감하게 알아차리는 성향이 있다는 것.

기후변화‧사막화에 적응, 집단 서식으로 변화

그래서 메뚜기 떼에 합류하게 되면 먹는 속도가 빨라지기 시작한다.

미국 텍사스 A&M 대학의 곤충학자 송호준(Hojun Song) 교수는 “먹는 속도가 빨라지면 몸집이 더 커지게 되고, 이전보다 더 많은 먹이를 찾게 된다.”고 설명했다.

급작스럽게 폭우가 내리게 되면 그 영향을 받아 메뚜기 수는 더 늘어나게 된다. 마치 홍수와 같은 메뚜기 떼가 곳곳을 휩쓸며 농작물 등 먹이가 되는 것을 싹쓸이하고 있는 가운데 메뚜기 수는 더 늘어나게 된다.

처음에 수십, 수백 마리로 시작된 메뚜기의 행렬이 수천, 수만, 수백만, 수억 마리로 늘어나 농업 지역마다 대참사를 일으키게 된다.

흥미로운 사실은 이처럼 수가 늘어나는 과정에서 메뚜기의 살아가는 모습이 변화한다는 점이다. 몸 색깔이 변화하고 강력한 이동 성향을 보이면서 앞에 장애물이 있으면 먼 거리를 날아가는 등 새로운 모습을 보이게 된다.

대표적인 것이 사막 메뚜기(desert locust)다. 송호준 교소는 “이 메뚜기들이 떼를 지어 아프리카, 아시아 지역을 날아다니면서 곳곳에 있는 농작물을 모두 먹어치우고 있다.”고 설명하고 있다.

최근 메뚜기 떼로 인한 피해가 늘어나면서 과학자들은 서로 어울리기 좋아하는 메뚜기의 특유의 습성에 관심을 기울이고 있다.

일리노이 대학의 곤충학자 이스터 느굼비(Esther Ngumbi) 교수는 “지구상에 살고 있는 약 20여 종의 메뚜기를 대상으로 혼자 살던 메뚜기들이 급작스럽게 떼를 형성하는 과정을 집중적으로 분석하고 있다.”고 말했다.

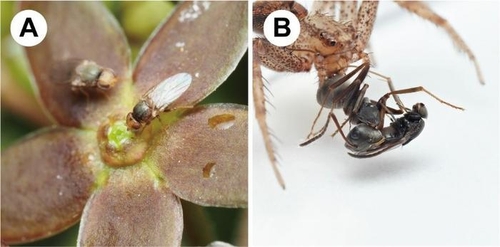

과학자들이 특히 관심을 기울이고 있는 것은 메뚜기들 사이에 주고받는 신호들이다. 메뚜기들이 서로 다른 종임에도 불구하고 시각과 후각 등을 통해 서로 신호를 주고받으며 서로 반응을 하고 있다는 것.

농업 피해 막기 위해 생태 변화 추적해야

특히 사막 메뚜기는 서로 뒷다리를 접촉하며 유대감을 지속해나가는 것으로 알려졌다.

반면 호주 전염성 메뚜기(australian plague locust)는 자신들만의 신호를 주고받을 수 있는 안테나를 지니고 있다.

안테나로부터 신호를 전달받게 되면 신경전달물질인 세로토닌(serotonin)이 분비되고, 매우 행복한 분위기 속에서 이전보다 더 강력한 유대감을 형성하고 있다는 사실을 알아냈다.

과학자들은 이 과정을 ‘표현형 적응성(phenotypic plasticity)’이란 용어로 설명하고 있다. 환경이 변화하면서 다양한 표현을 통해 집단적으로 환경에 적응해나가는 능력을 말한다. 생화학, 생리학, 행동학, 생활사적 특징 등 다양한 형질 변화가 이루어진다.

이 습성을 적용한다면 메뚜기는 환경에 적응해 ‘지킬박사와 하이드(Jekyll and Hyde)’형의 극단적인 이중인격의 모습을 보이고 있는 셈이다.

과학자들은 메뚜기가 이처럼 극악한 모습을 보이고 있는 원인을 지구 환경 변화와 연관 짓고 있다. 약 800만 년 전 북아프리카 지역이 열대림에서 사막으로 변화하면서 메뚜기들이 살 길을 찾기 위해 이런 방식을 채택했다는 것.

물이 고갈된 척박한 환경에서 살아남기 위해서는 멀리 떨어져 있는 오아시스에서 또 다른 오아시스로 옮겨 다녀야 했는데 혼자서는 이동이 불가능하고, 떼를 지어 이동하는 방식을 선택했을 가능성이 크다고 보고 있다.

문제는 이런 메뚜기 습성이 지금 세계 곳곳에서 다시 발현되고 있다는 점이다.

아프리카, 아시아는 물론 북아메리카에 이르기까지 남극을 제외한 세계 곳곳에서 메뚜기 떼가 출몰하고 있다. 특히 1세기 전에 멸종한 로키산맥 메뚜기(Rocky Mountain locust)가 멕시코에 잔존해 수백 km를 날아다니며 먹이를 찾고 있는 것으로 나타났다.

과학자들은 최근 잇따른 메뚜기떼 출몰이 기후변화와 무관하지 않은 것으로 보고 있다. 곳곳에서 사막화 현상이 가속화하면서 메뚜기들 역시 생존을 위해 떼를 형성해 먹이를 찾아 헤매고 있다는 것.

앞으로 지구가 더 빠른 속도로 더워질 경우 메뚜기 떼 출몰은 더욱 잦아지고, 결과적으로 아프리카, 아시아 등의 농업지역에서 피해가 더욱 가중될 것으로 보고 있다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@hanmail.net

- 저작권자 2020-08-27 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터