1억여 년에 걸쳐 깊은 바닷속에 살고 있는 박테리아가 발견됐다.

29일 ‘사이언스’ 지에 따르면 일본 해양과학 연구센터(JAMSTEC) 연구팀이 이를 발견했으며, 현재 실험실에 보관하고 있는데 현재 증식을 거듭하고 있는 중이다.

연구팀은 이 박테리아가 산소 호흡을 통해 살아온 생물종(種)으로 그동안 산소가 매우 희박한 깊은 바닷속에서 끈질기게 살고 있다가 산소와 영양소가 풍부한 실험실 환경으로 옮겨와 활발한 번식활동을 하고 있는 것으로 보고 있다.

극소량의 산소 흡입하며 생명 이어나가

미생물은 생명의 역사를 연구하는데 매우 중요한 부분이다.

과학자들은 약 46억 년 전 지구가 탄생한 이후 약 10억 년이 지난 35억 년 전 세균(bacteria)이 등장한 것으로 추정하고 있다.

그러나 JAMSTEC 연구팀은 해저 깊은 곳에서 발견한 이 미생물이 지구 탄생 초기서부터 살아온 것으로 추정하고 있다. 바다 밑에 가라앉은 침전물 속에 살면서 바다 수면으로부터 분산된 극히 미미한 가스를 흡입하며 생명을 유지해왔다는 것.

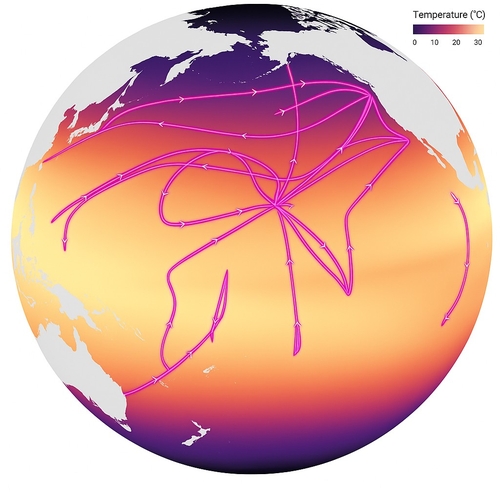

박테리아를 발견한 곳은 남태평양 소용돌이(South Pacific Gyre)가 발생하는 해역이다.

북쪽은 적도, 서쪽은 호주, 남쪽은 남극해류, 동쪽은 남미로 둘러싸인 해역으로 생명체를 위한 영양소가 극도로 결핍돼 있어 세계 전체 해역 중 가장 치명적인 곳으로 알려져 있다.

연구팀은 지난 15년 동안의 연구를 통해 소용돌이가 일어나고 있는 이 바다 밑 지각 표면 아래 미생물이 살고 있다는 사실을 알고 있었다.

JAMSTEC의 지구미생물학자인 유키 모로노(Yuki Morono) 박사와 연구팀은 여기에 그치지 않고 이들 미생물체가 해저 최악의 환경 속에서 어떻게 번식과 생명을 이어가고 있는지 그 한계점을 파악하기를 원했다.

미생물이 매우 뜨겁고 독성이 강한 물질 속에서 살 수 있다는 것은 이미 알려진 사실이다. 그러나 남태평양 환류 해역처럼 먹을 것이 거의 없는 상황에서 어떻게 생명을 유지할 수 있는지 의문이 제기되고 있었다.

연구팀은 드릴을 해저 표면에 꽂아 그 안에 있는 물질과 미생물을 추출하는 시추 탐사를 시도했다. 그리고 바다 및 5700m 아래 가라앉은 침전물 속에서 샘플을 채취했으며, 그 안에서 소량의 산소가 포함돼 있는 것을 발견했다. 산소가 존재한다는 것은 곧 박테리아가 먹고 살 수 있는 유기체가 존재한다는 것을 말해주고 있었다.

지구 역사, 외계 생명체 연구에 중요한 자료

연구팀은 채취한 물질을 유리병 안에 보관한 후 그 안에 미생물이 존재하는지 알아내기 위해 아세트산염, 암모늄과 같은 화합물을 투입했다.

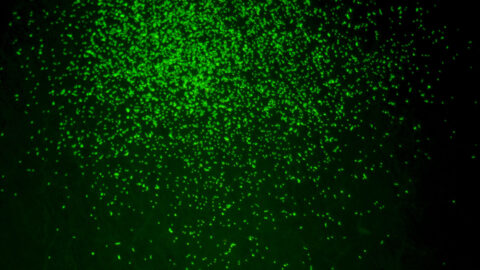

그리고 557일 후 침전물의 일부를 분석해 그 안에서 미생물체를 발견할 수 있었다.

1 입방센티미터의 침전물 속에서 약 10만 개의 세포로 구성된 약 1000 마리의 세균을 확인할 수 있었다. 연구팀은 세균을 증식하기 위해 영양소를 투입했다. 그리고 65일 후 1평방센티미트 안에서 100만 개가 넘는 세포를 확인할 수 있었다.

연구팀은 번식 중에 있는 이들 미생물이 1억 150만 년 전에 형성된 침전물 속에서 살고 있었던 생명체였다고 말했다.

연구팀은 또 이들 미생물이 깊은 바다 밑 침전물 속에서 해수 표면으로부터 분사된 극히 미량의 산소를 흡입하면서 세포분열 활동을 최소한으로 억제하면서 매우 느린 삶을 오랜 세월에 걸쳐 끈질기게 영위해 왔다고 설명하고 있다.

이 같은 내용을 담은 연구 결과는 28일 국제 과학학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’를 통해 게재됐다. 논문 제목은 ‘Aerobic microbial life persists in oxic marine sediment as old as 101.5 million years’이다.

연구팀은 유전자 분석 결과 새로 발견한 미생물은 바닷물 속에서 발견되고 있는 박테리아 유형으로 유기물질을 분해하는데 뛰어난 능력을 지니고 있었다고 설명했다.

연구팀은 현재 이들 미생물이 지난 1억여 년 간 어떻게 살아왔는지 분석 중이다. 지금까지 연구 결과에 의하면 이들 미생물에게서 어떤 포자도 발견하지 못했으며, 세포 분열이 매우 느리게 일어나는 등 극히 비활동적이었던 것으로 밝혀지고 있다.

이번 연구 결과는 생명체가 존재할 수 있는 가능성이 어디까지인지 최악의 한계선을 말해주고 있다. 또한 지구 생명체가 언제 어떤 과정을 통해 탄생했는지, 더 나아가 지구 밖 태양계와 우주 환경 속에서 또 다른 생명체가 존재할 수 있는지 추정이 가능하게 하고 있다.

연구를 지켜본 노스캐롤라이나 대학의 안드레아스 테스케(Andreas Teske) 교수는 “지금까지 외계 생명체를 발견하지 못했지만 새로운 미생물 발견으로 다른 행성에 유사한 형태의 미생물이 살고 있을 가능성이 커지고 있다.”고 말했다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@hanmail.net

- 저작권자 2020-07-31 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터