기원전 600년 경 그리스의 철학자 탈레스가 호박(Amber)을 털 가죽으로 문지르다가 작은 물체가 달라붙는 현상을 발견했다. 그렇게 우연히 발견된 정전기는 본격적으로 연구되고, 여러 실험 끝에 ‘전기’의 존재가 드러났다. 이러한 전기의 존재는 조명, 스마트폰, 자동차, 그리고 컴퓨터에 의존하는 발견 당시 상상할 수도 없는 방식으로 현대 문명을 형성했다.

전기는 양(+) 전하와 음(-) 전하에 의해 발생하고, 음전하를 가지고 원자핵 주위를 도는 입자가 전자이다. 이러한 전자를 움직이고 조작하고 저장하는 능력은 현대 기술의 핵심이다. 이렇게 이리저리 튕겨 다니는 속성을 지니는 전자인데 최근 그것이 정지된 패턴을 형성하는 일이 벌어졌다.

최근 나노 스케일호에 실린 논문에 따르면 노스이스턴대학(Northeastern University) 물리학자들이 전자가 고르게 정지된 결정체 패턴으로 분포하는 것을 우연히 발견했다. 노스이스턴 대학의 물리학과 부교수 스와스티크 카(Swastik Kar)는 그것이 새로운 물질의 단계와 같다고 말했다.

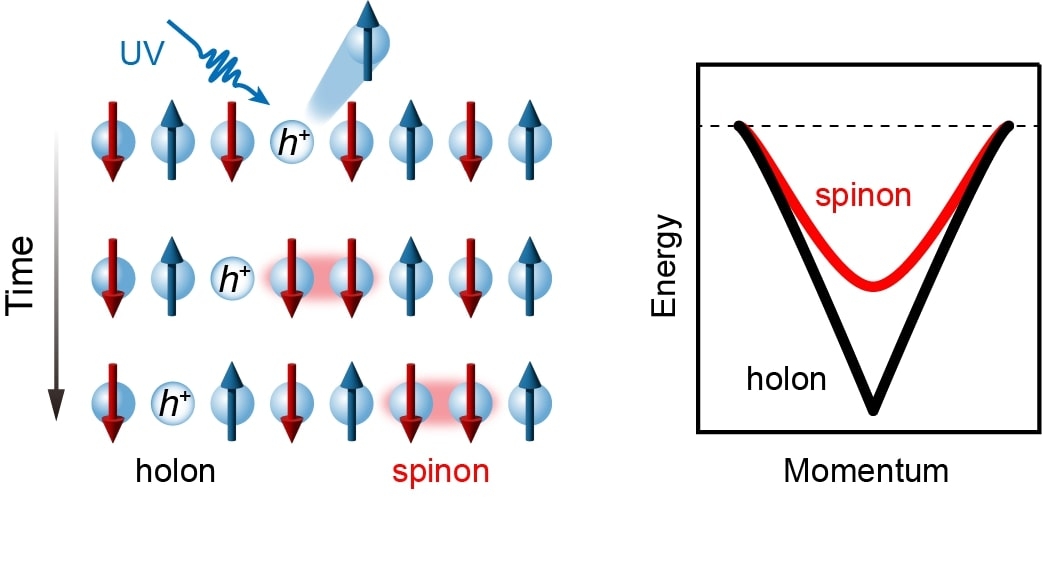

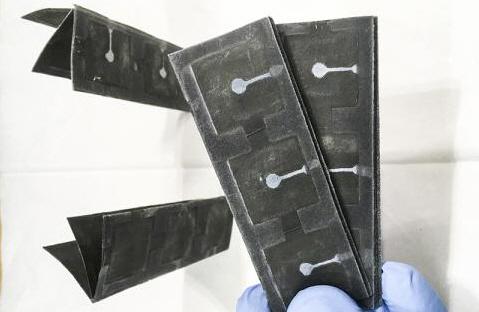

카(Kar)와 그의 동료들은 2차원 물질로 알려진 몇 개의 원자 두께의 결정 물질로 실험을 했다. 셀레늄화 비스무트(bismuth selenide)와 전이 금속 디칼코게니드(dichalcogenide)가 그것. 그것들을 종이처럼 서로 겹쳐 놓고 검사하다 이상한 일이 벌어지기 시작했다.

전자는 서로 밀어내야 하는데 이 층의 전자들은 그런 일을 하지 않은 채 정지된 패턴을 형성하고 있었다.

이에 대해 카는 “일부 각도에서 이 물질들은 기하학적으로 주기적인 세 번째 격자를 만드는 그들의 전자 공유법을 갖고 있는 것 같다”라고 설명했다. 이렇게 두 개의 층 사이에 있는 순수한 전자 웅덩이의 반복 가능한 배열이 발견된 것이다.

카는 처음엔 그 결과가 실수라고 생각했다. 2차원 물질의 결정구조가 너무 작았기 때문이다. 하지만 빛 대신 전자 빔을 발사하는 특별한 현미경을 사용하자 전자가 물질을 통과하며 서로 간섭하며 패턴을 만드는 것을 볼 수 있었다.

하지만 카는 그 패턴이 다른 두 개의 물질에서 결코 나올 수 없는 세 번째 층이라는 점에서 물질의 생성이나 측정 과정이 잘못되었다고 생각했다. 하지만 박사과정 학생인 자카리아 헨니 사우센(Zachariah Hennighausen)이 여러 번의 재실험 결과 역시 세 번째 층을 발견할 수 있었다.

이 실험의 원리를 밝힌 건 같은 대학 물리학과 교수 애런 반실(Arun Bansil) 이었다. 전자가 그런 일을 할 수 있었던 이유는 전자가 합쳐지는 풀링(pooling)에 의해 전하들이 배치되기 때문이라는 것이다. 전자들이 전하 웅덩이를 만들고 있는 것. 그렇게 전자가 웅덩이로 형성되는 유일한 이유는 그곳에 잠재적인 구멍이 있기 때문이었다.

말하자면 이것은 양자역학적 요인과 물리적 요인의 결합으로 만들어진 것이다.

이 현상에 대한 이해는 아직 초기 단계에 있다. 하지만 현대 기술의 핵심인 전자를 움직이고 조작하고 저장하는 방식의 새로운 양상을 보여주는 발견이라는 점에서 이후 이것이 신호를 감지하고 전달할 수 있는 방법을 변화시킬 수 있는 것으로 예상된다.

- 김민아 객원기자

- g-story@naver.com

- 저작권자 2020-03-25 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터