누가 유별나게 영리하다거나 뛰어난 재주를 갖고 있다고 하면 사람들은 두 가지를 원인으로 생각하게 된다.

하나는 유전(heredity)이고, 하나는 환경(environment)이다. 오래전부터 과학자들은 사람의 성장에 큰 영향을 미치는 이 두 가지 원인을 놓고 치열한 논쟁을 벌여왔다.

이 논쟁은 1900년대 들어 절정에 이른다. 과학자들은 사람의 성장과정에 있어 천성(nature)이 중요한지, 아니면 교육(nuture)이 중요한지를 놓고 두 진영으로 나뉘어 상대 진영을 헐뜯기 시작한다.

영향 주고받으며 ‘읽고 쓰기 능력’ 형성

그러나 1930년경부터 양측의 극단적 주장이 비판을 받게 된다. 성장 과정에 있어 내적 소질과 외적 환경이 서로 영향을 주고받는다는 주장이 제기됐기 때문.

그리고 21세기 들어서면서 뇌과학자를 통해 발표되는 연구 결과를 통해 유전과 환경이 서로 배타적인 것이 아니라 서로 연관돼 있으며, 긴밀하게 영향을 주고받고 있다는 연구결과가 잇따라 발표되고 있다.

이중 지난 2003년 유전자와 정신질환에 대해 밝힌 런던 킹스칼리지의 연구 결과는 유전과 환경의 연관성을 잘 설명해 주고 있다.

특정 유전자를 지니고 있는 사람이 좋지 않은 환경에서 부정적인 경험들을 반복할 때 그렇지 않은 사람보다 정신질환 같은 심각한 질병에 걸릴 확률이 매우 높아진다는 것. 반면 좋지 않은 환경에 살고 있다 하더라도 특정한 유전적 특질에 따라 환경을 극복할 수 있다고 보았다.

그리고 10여 년이 지난 지금 문자해독능력(literacy)과 같은 예민한 분야에서 유전과 환경 간의 더 밀접한 상관관계가 밝혀지고 있다.

11월 둘째 주 독일 베를린에서는 ‘사이언스 위크(Berlin Science Week)’ 행사가 열렸다. 이번 행사에서 영국 왕립협회는 ‘읽고 쓰기’를 주제로 세미나를 개최해 최근 발표되고 있는 연구결과를 소개했다.

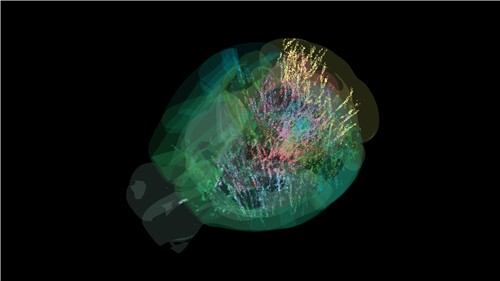

미국의 과학뉴스 사이트 ‘컨버세이션(Conversation)’이 25일 그 내용을 요약한 바에 따르면 지금 뇌과학자들은 뇌 안에 ‘읽고 쓰기’를 담당하는 ‘시각단어형태영역(VWFA)’이 있으며, 그 안에서 무슨 일이 일어나고 있는지 밝혀내고 있는 중이다.

VWFA는 좌뇌 뒤쪽 근처에 있는 피질영역인 방추상회(fusiform gyrus) 안에 위치하고 있는 부위를 말한다. 후두엽으로 전달된 시각 정보는 이곳을 통해 이전에 기억했던 정보와 맞춰보면서 그 정보를 인식하게 된다.

난독증, 환경으로 극복할 수 있어

흥미로운 사실은 VWFA 영역에 전기회로와 같은 신경망이 잔뜩 깔려 있다는 것이다.

그리고 이 신경망의 활동이 활발해질 경우 그 기능이 향상되고, 더 나아가 새로운 네트워크를 생성하는 등 가변성이 있는 것으로 밝혀지고 있다.

이 같은 연구 결과는 유전과 환경이 별개라는 주장을 뒤집는 것이다. 환경적으로 더 많은 글을 읽을수록 유전적인 능력인 지능이 강화되고, 이 지능을 바탕으로 쓰기 능력을 키워나갈 수 있다는 것을 말해주고 있다.

그렇다고 유전적 영향력을 간과해서는 안 된다.

과학자들은 VWFA가 기능을 확대하는 과정에 일부 유전자가 관여하고 있다는 사실을 밝혀냈다. 유전정보를 통해 ‘읽고 쓰기’ 능력이 사전에 결정된다는 것.

난독증(dyslexia), 신경발달장애(neuro-developmental disorder)와 같은 ‘읽고 쓰기’와 관련된 질환들이 대표적인 경우다. 과학자들은 일부 돌연변이 유전자들이 부정적인 영향을 미쳐 언어 능력을 크게 손상시키고 있다는 사실을 밝혀내고 있다.

이에 최근 과학자들은 사람이 문자 해독 능력을 확장해나가는 과정에서 유전적 영향력과 환경적(교육적) 영향력이 어느 정도인지 밝혀내기 위해 많은 노력을 기울이고 있다.

특히 심각한 유전자 변이가 일어나는 원인이 무엇이며, 어떤 식의 경험적 교육 과정이 VWFA 신경망에 영향을 미치고 있는지에 대해 명확한 데이터를 제시하기 위해 많은 노력을 기울이고 있는 중이다.

이를 통해 유전과 환경적 요인이 서로 긴밀하게 영향력을 주고받으며 문자 해독 능력을 조절해나가고 있다는 사실을 확인하고 있다.

유전자와 환경적 요인이 서로 영향을 주고받으며 지적 능력을 확대할 수도 있지만 또 정지시킬 수 있으며, 새로운 영재가 탄생할 수 있지만 반대로 난독증이 발생할 수도 있다는 사실을 말해주고 있다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2019-11-29 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터