지난 2016년 영국 런던에 위치한 한 레스토랑의 개업식에 전 세계 식품업계의 이목이 집중되었다. ‘푸드잉크(Food Ink)’라는 이름의 이 레스토랑이 주목을 끈 이유는 전 세계 최초의 3D 프린팅 전문 음식점이었기 때문.

당시 푸드잉크 레스토랑은 방문한 손님들에게 애피타이저에서부터 디저트에 이르기까지 모든 요리를 3D 프린터로 출력한 음식으로 제공하여 화제를 불러 모았다. 특히 3D 프린팅 과정을 고객들이 직접 볼 수 있도록 주방을 공개하여 ‘맛’과 ‘재미’를 다 잡았다는 평가를 받았다.

이처럼 3D 식품 프린팅 기술이 식품업계의 새로운 트렌드로 자리를 잡아가고 있는 상황에서 지난 22일 더케이호텔에서는 ‘식량작물을 활용한 3D 식품 프린팅 국제 심포지엄’이 개최되어 국내 식품업계의 비상한 관심을 모았다.

‘3D 프린팅 기술로 식량작물의 새로운 가치를 만들다’라는 주제로 농촌진흥청이 주최한 이번 행사는 3D 식품 프린팅 기술과 관련된 국내·외 최신 동향과 정책을 공유하자는 취지로 마련되었다.

다품종 소량생산 식품에 적합한 방식

‘3D 식품 프린팅 기술 발전 현황 및 식량작물 활용 R&D 전략 수립 방향’이라는 주제로 기조발제를 맡은 정광호 국립식량과학원 박사는 3D 식품 프린팅 기술을 “3차원 디지털 디자인을 바탕으로 식품 구성 비율과 영양학적 데이터 등을 반영한 후, 식품 재료를 3차원으로 재구성하는 식품 제조 기술의 하나”라고 정의했다.

3D 식품 프린팅 기술은 3D 스캐너를 통해 만들어낸 3차원의 디지털 영상을 바탕으로 식품구성 비율과 영양학적 데이터 등을 반영하도록 설계되었다. 이후 투입되는 식품 재료를 한 층씩 적층하여 3차원으로 재구성하는 것이 핵심이다.

데치거나 볶는 것과 같은 전통적 요리법의 과정이 아니라 출력을 통해 음식이 만들어지는 만큼, 새로운 형태와 질감을 느낄 수 있는 것이 3D 식품 프린팅 기술의 특징이다.

다시 말해 곡류나 육류, 또는 채소류와 같은 필수적인 식품 재료와 3D 프린팅을 통한 새로운 구조적 특징을 결합하여, 시너지 효과를 만들어 내는 것이 3D 식품 프린팅 기술의 개발 목적인 것이다.

정 박사는 “3D 식품 프린팅 기술은 기존 식품들과는 달리, 형태와 질감을 자유롭게 디자인할 수 있는 것이 특징”이라고 밝히며 “식품의 구성 성분은 물론 맛과 향미 등이 완전히 다른 개별적인 식품을 생산할 수 있어서 다양한 식품 산업에 응용할 수 있다”라고 말했다.

그러면서 “특히 원하는 맛이나 성상이 아닌 음식이 나왔을 경우 3D 식품 프린터에서 프로그램을 조금만 수정하면 즉시 다른 음식을 만들 수 있기 때문에, 다품종 소량생산에 적합한 새로운 방식의 식품생산 시스템이라 할 수 있다”라고 덧붙였다.

ICT와 융합된 식품 시장의 변화는 우리에게 기회

3D 프린팅 시스템에 식품 소재가 처음 도입된 것은 지금으로부터 13년 전인 2006년이다. 미 코넬대의 ‘호드 립슨(Hod Lipson)’ 교수가 이끄는 연구진이 초콜릿과 치즈 등을 원료로 하는 과자를 3D 프린팅 기술로 만드는데 성공했다.

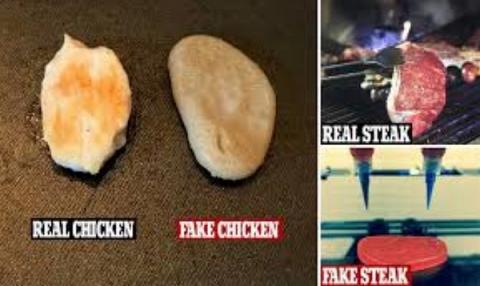

이후 식품 소재 프린팅 기술이 발전을 거듭하면서 최근 들어서는 고기를 출력하는 수준에까지 다다른 상황이다. 스페인의 생명공학 기업인 노바미트(Nova Meat)가 식물성 단백질을 이용하여 소고기나 닭고기의 식감을 모방한 스테이크를 3D 프린팅 하는 데 성공한 것.

노바미트의 연구진은 조직공학(tissue engineering)과 바이오프린팅(bioprinting) 기술을 기반으로 완두콩과 해조류 단백질 등을 이용하여 실제 고기처럼 붉은색을 띠는 스테이크를 출력하는 데 성공했다.

이 같은 노바비트의 성공에는 혁신적인 식품과학으로 여겨지고 있는 배양육 기술이 자리 잡고 있다. 지난 2013년 네덜란드에서 처음 개발된 배양육 기술은 이후 2017년 미국의 푸드테크 기업 멤피스미트(Memphis Meats)가 세계 최초로 닭고기 배양육 개발에 성공했다.

이와 관련하여 정 박사는 “배양육은 소나 돼지 같은 가축에서 추출한 줄기세포를 실험실에서 배양한 후, 이에 색을 입혀 만든 고기”라고 소개하며 “3D 식품 프린팅으로 고기를 만드는 과정의 가장 큰 장점은 기존 육류 생산 방식에 비해 온실가스 배출량을 96%나 줄일 수 있고, 토지와 축산용수도 각각 99%와 96%씩 덜 사용할 수 있다는 점”이라고 강조했다.

정 박사의 설명에 따르면 과자나 고기 외에도 식품 전 분야에서 3D 프린팅 기술이 활용되면서 그 시장 규모만 해도 오는 2025년까지 5000억 원을 상회할 것으로 나타났다.

정 박사는 “3D 프린팅 외에도 사물인터넷(IoT)과 빅데이터 등 ICT 기술을 활용한 제품과 서비스가 등장하여 식품 생산과 유통구조에 큰 변화가 예상된다”라고 전망하면서 “ICT 분야에 강점을 가진 우리로서는 이런 변화가 기회가 될 것”이라고 기대했다.

그의 말처럼 3D 프린팅 방식으로 만드는 식품 시장의 규모는 급성장할 것으로 예측되고 있지만, 그렇다고 장밋빛 미래만 놓여 있는 것은 아니다. 가장 큰 문제는 3D 프린팅 방식의 식품이 별다른 가공 과정 없이 적층 기능만을 이용하여 단순히 3차원으로 형상화하는 수준에 머물고 있다는 점이다.

이런 지적에 대해 정 박사는 “3D 식품 프린팅 기술이 발전하기 위해서는 하드웨어와 소프트웨어, 그리고 소재가 3박자를 이루어야만 가능하다”라고 주장하면서 “특히 하드웨어와 소재의 경우는 4가지 요인들을 갖춰야만 경쟁력을 확보할 수 있다”라고 강조했다.

정 박사가 언급한 하드웨어의 요소는 △모션노즐 제어 △유체역학 △난방 기술 △균질화이고, 소재의 요소는 △유동학 △재료 공학 △식품 화학 및 물리 △식품 위생 등이다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2019-10-23 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터