“과거를 가장 깊이 보는 사람이 미래를 가장 멀리 내다볼 수 있다.”

미래를 멀리 내다보기 위해 우주와 생명의 과거를 깊이 있게 들여다보는 지식강연이 마련됐다. 지난 20일, 블루스퀘어 아이마켓홀에서 ‘변신, 기원 이야기’를 주제로 카오스 콘서트가 열렸다.

인류 역사 속에서 가장 다양한 모습으로 변주되어 온 주제가 바로 ‘변신(metamorphosis)’이다. 나비가 알에서 애벌레로, 번데기에서 성충으로 탈바꿈을 하듯 긴 시간 우주와 생명이 변신을 거듭해 온 이야기가 바로 진화(evolution)다.

이번 카오스 콘서트에서는 물리적, 화학적, 생물학적인 진화에 대해 3명의 교수들이 강연을 펼쳤다.

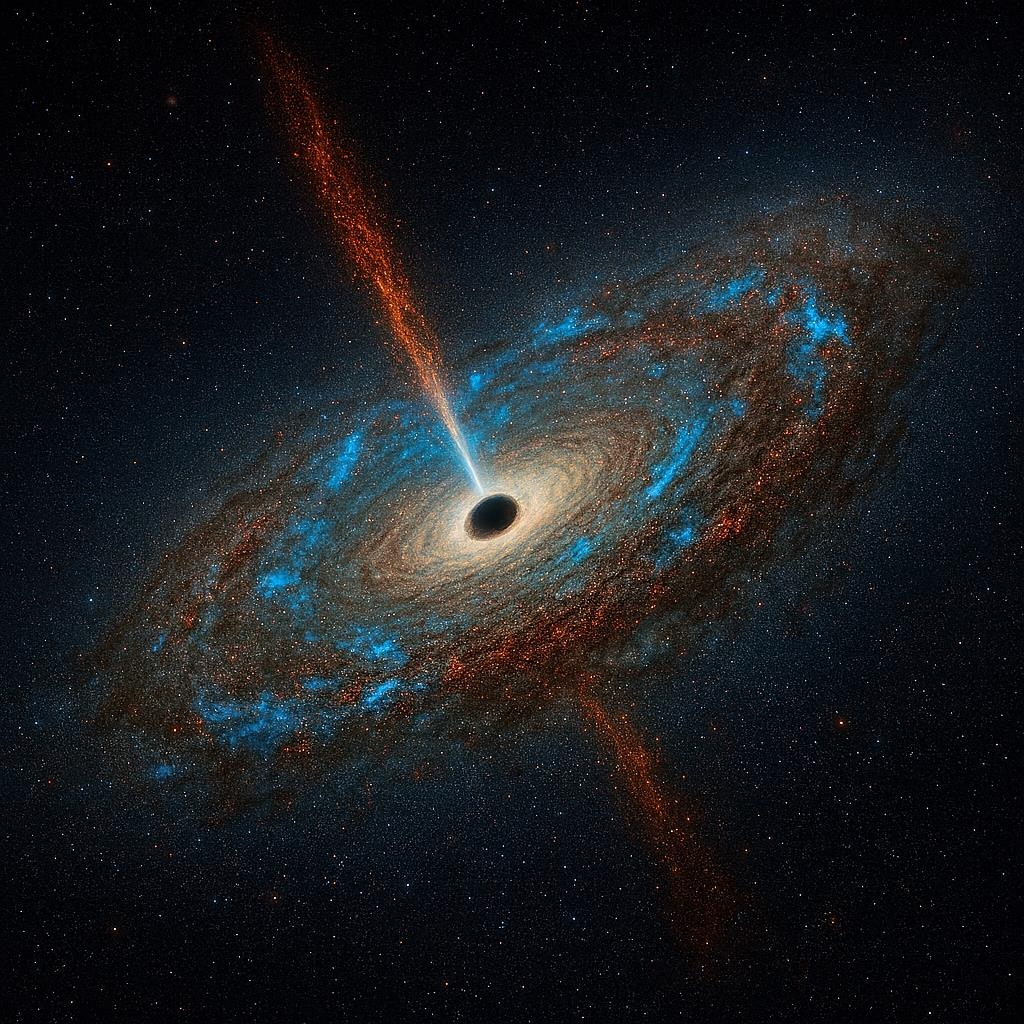

첫 순서는 블랙홀 과학자로 잘 알려진 우종학 서울대 물리천문학부 교수가 ‘별이 피고 지는 우주의 끝에서’라는 제목으로 빅뱅과 별이 새로움과 다양성으로 우주에 생명력을 불어넣은 이야기를 들려줬다.

별이 피고 지는 우주의 끝에서

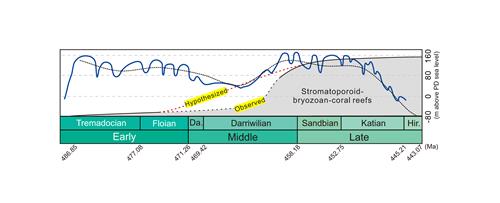

우 교수는 “빅뱅의 순간에 에너지는 물질을 구성하는 최소 단위 알갱이인 쿼크가 되었고, 쿼크에서 원자가 태어났다”며 “빅뱅은 수소와 헬륨, 우주를 구성하는 대부분의 물질인 원소들을 만들어낸 핵융합 반응 공장과 같았다”고 설명했다. 빅뱅의 변신이 초기 우주의 시작이란 얘기다.

그다음은 별의 변신이다. 우 교수는 “중력이 마법을 걸자, 원자들이 별들로 변신했고 캄캄한 우주가 빛나기 시작했다”며 “빅뱅의 핵융합 반응 공장처럼 별들이 작은 빅뱅이 되어 다양한 원소들을 만들었고, 별이 죽는 순간에는 초신성으로 폭발하여 무거운 원소들을 우주 밖으로 내놓음으로써 우주에 다양성을 제공했다”고 강조했다.

즉 별의 변신을 통해 다양한 원소들이 만들어졌고, 그것들로 인해 태양계와 지구, 생명체와 인간이라는 지성이 만들어졌다는 것이다. 결국 지구와 생명은 별의 변신, 진화하는 과정에서 얻어진 산물이란 얘기다.

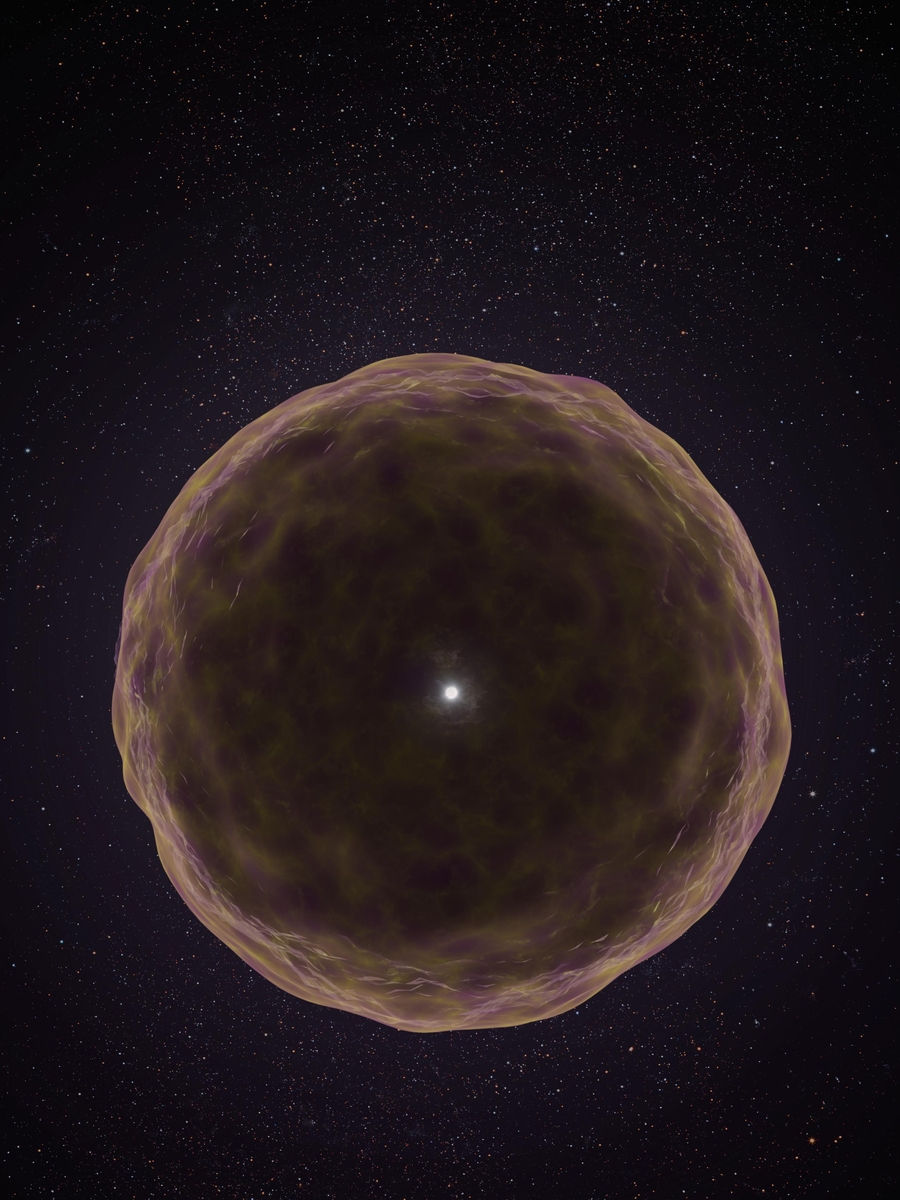

우 교수는 “언젠가 태양도 죽음을 맞이하게 되고 지구도 소멸되게 될 것이다. 그때가 되면 태양과 지구의 모든 원소들이 인터스텔라 공간으로 흩어질 것이고 그것들이 다시 또 다른 태양과 지구를 만들게 될 것”이라며 “별이 피고 지는 우주에서 우리의 인생도 피고 지는 것”이라고 말했다.

물질에서 생명으로의 변신

알쓸신잡 과학 박사로 유명한 김상욱 경희대 물리학과 교수는 ‘물질에서 생명으로의 변신’에 대한 이야기를 들려줬다. 그런데 물리학자인 그가 왜 생명에 대해 이야기할까? 이런 의문에 대해 그는 “만물은 원자로 되어 있고 생명체도 원자로 되어 있다”며 “양자역학의 창시자 중 한 사람인 슈뢰딩거가 말년에 ‘생명이란 무엇인가’라는 책을 써서 DNA 발견에 큰 몫을 했기 때문에 전적으로 슈뢰딩거의 작업을 모티브로 하여 강연을 진행하려 한다”고 밝혔다.

김 교수는 ‘진화는 결코 생명의 고유한 속성이 아니다. 오히려 유지의 메커니즘이야말로 생명체의 독특한 본성이며, 진화란 이러한 유지 메커니즘의 불완전성으로 일어나는 것’이라는 노벨의학상 수상자 자크 모노의 말을 언급하면서 어떻게 생명을 유지하는지를 열역학 제2법칙으로 설명했다.

그의 설명에 따르면 자연이 확률적으로 가장 그럴 법한 상태로 진행하는 것이 바로 열역학 제2법칙인데, 생명도 그 법칙을 따르고 있다는 것이다. 김 교수는 생명과 관련된 원자로 산소, 탄소, 질소, 수소의 구조와 생성원리를 소개하면서 “생명이야기의 주인공은 산소”라며 “산소가 전자를 사랑해서 언제든 전자와 결합하려 하고 그런 과정에서 에너지를 밖으로 내놓기 때문”이라고 강조했다.

무엇보다 생명유지에 필요한 에너지를 만드는 데 있어서 산소가 큰 역할을 한다는 얘기다. 식물은 광합성을 통해, 동물은 미토콘드리아를 통해 에너지를 생산하게 되는데 거기에는 굉장히 복잡한 화학식이 작용한다. 그런데 이처럼 복잡한 과정을 과연 누가 지시하고 컨트롤하는 것일까?

김 교수는 “놀랍게도 이 모든 것이 오로지 물리적으로 우연히 벌어진다”며 “누군가 지시해서 하는 것이 아니라 우리 몸의 모든 분자들이 끊임없이 움직이기 때문에 그것만으로도 충분한 확률로 반응이 일어날 수 있다”고 설명했다. 또 그는 “우리 몸의 세포들은 끊임없이 복제되고 있다”며 “그렇지 않으면 몸의 형태를 유지할 수 없다”고 덧붙였다.

생명의 대변신과 변주의 메커니즘

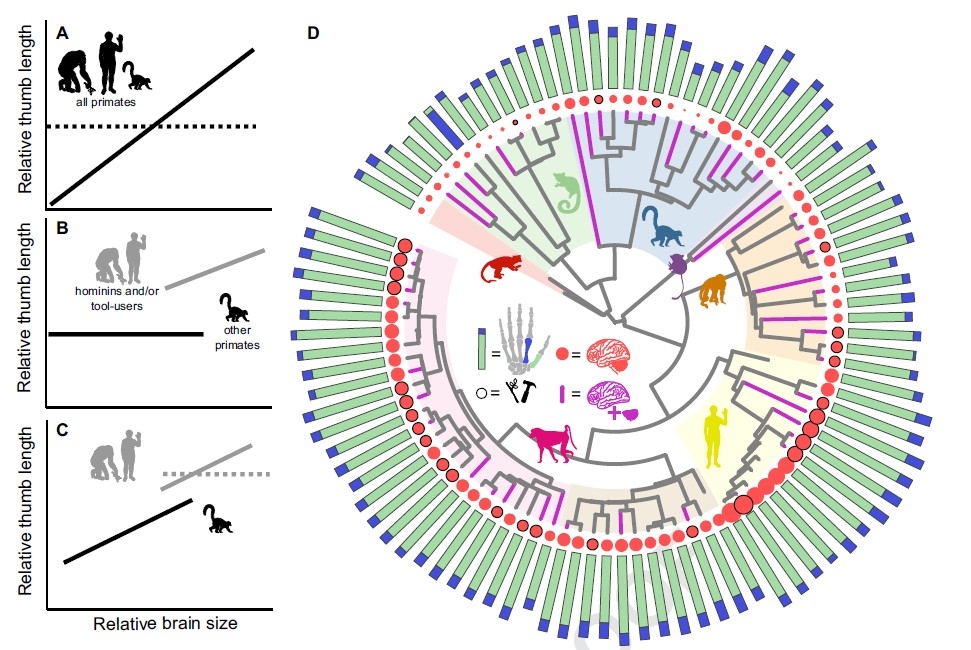

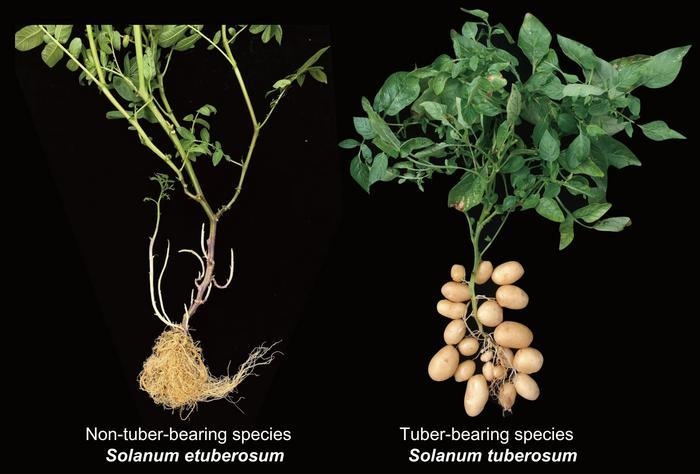

이어 장대익 서울대 자유전공학부 교수가 ‘생명의 대변신과 변주’를 주제로 강연했다. 장 교수는 “40억 년 전쯤에 생겨난 지구 생명체가 최초의 복제자로부터 출발하여 단세포를 거쳐 현재의 복잡한 생명체들로 진화하기까지는 변신의 실험들을 멈추지 않았다”는 말로 서두를 꺼냈다.

원래는 독립적으로 생활하던 미토콘드리아가 다른 원핵세포와 융합되어 최초의 진핵세포가 된 사건이나 발생과정을 통제하는 혹스(Hox) 유전자가 새롭게 재조직됨으로써 복잡하고 다양한 생명의 세계가 열린 것들은 모두 진화적 융합을 통해 자연이 이룩한 창의적 혁신들이란 얘기다.

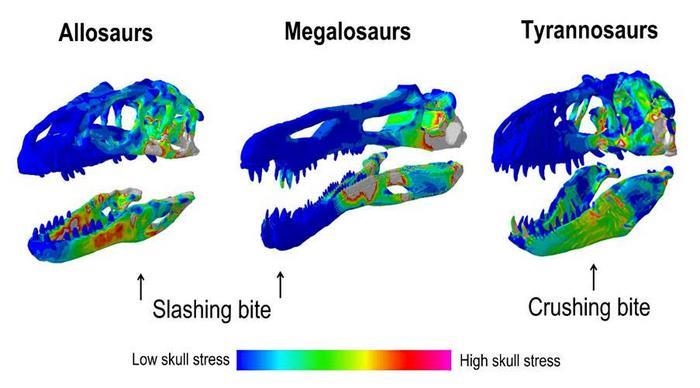

하지만 “우성의 유전자로만 진화한다고 보는 것은 잘못된 생각”이라며 장 교수는 “세포가 다양한 변이를 하는데 그것들 중에 자연선택에 의해 우연치 않게 한 형태의 변이를 하게 된 종이 많이 살아남게 되고 그 유전자가 대물림되면서 진화를 하게 되는 것”이라고 설명했다.

결국은 대변신과 변주 메커니즘은 중복과 분화이고, 진화는 진보가 아니라 다양성의 증가일 뿐이라는 것이다. 장 교수는 “찰스 다윈이 그린 생명의 나무를 보면 다양하게 변이를 한 종이 한 번에 전멸할 가능성이 낮다”며 “다양성을 인정하고 새로운 것을 받아들이는 것이 생명의 미래를 밝게 한다”고 강조했다.

특별히 이날 콘서트에서는 JTBC 슈퍼 밴드 프로그램에서 과학을 소재로 한 중독성 있는 자작곡 ‘F=MA’와 ‘대리암’을 선보여 화제몰이를 하고 있는 밴드 닥터스가 공연을 펼쳐 큰 호응을 얻었다. 리드보컬 안성진 씨는 현직 지구과학 교사로, 우주와 자연의 이치를 사람들이 보다 쉽게 이해할 수 있도록 음악을 통한 과학 대중화에 힘쓰고 싶다고 밝혔다.

- 김순강 객원기자

- pureriver@hanmail.net

- 저작권자 2019-07-22 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터