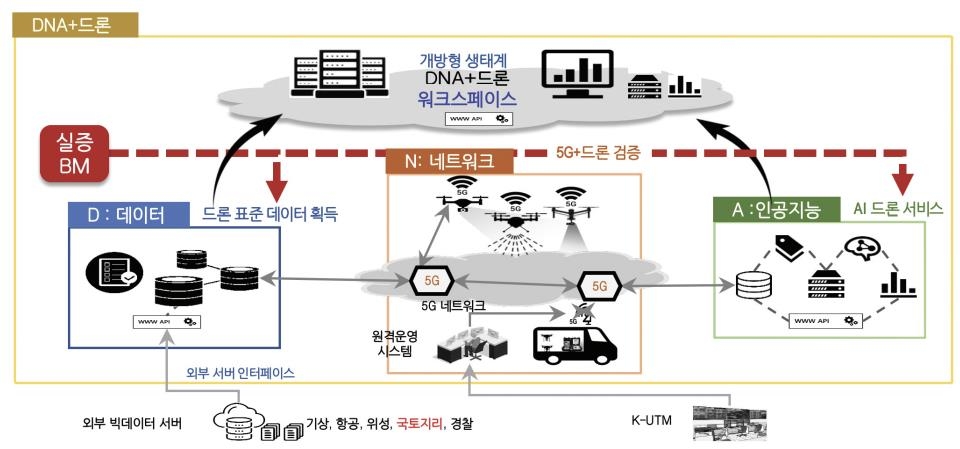

드론 개발자들의 가장 큰 고민 중 하나는 미래의 하늘이 너무 복잡하고 예측할 수 없다는 점이다. 나무와 도심 곳곳에 드리워진 전선은 물론이고 운항의 증가로 드론끼리 서로 충돌할 위험성도 높다.

그런데 이 같은 문제를 해결할 수 있는 방법이 박쥐가 귀를 흔드는 동작 속에 숨어 있다는 연구결과가 최근에 발표됐다.

박쥐는 캄캄한 밤중에도 철사를 수없이 매달아 놓은 실내에서 철사를 피해 날아다닐 수 있으며 30m 정도 떨어진 곳의 초파리를 감지해낸다. 심지어 수천 마리의 박쥐들이 서로 뒤엉켜 있어도 그중에서 자신이 발사한 신호를 정확히 구별해낸다.

초음파를 발사한 다음 그 음이 물체에 닿아 일어나는 메아리를 통해 물체를 감지하는 ‘반향정위’ 능력을 지녔기 때문이다. 이는 1930년대 무렵 과학자들에 의해 밝혀졌는데, 그로부터 약 30년 후 더욱 놀라운 사실이 발견됐다.

박쥐들이 빽빽한 숲속을 빠른 속도로 움직이면서 곤충들이 비행할 때 내는 소리를 정밀하게 찾아낼 수 있는 까닭은 도플러 효과를 이용하기 때문이라는 것이다. 자신이 현재 내는 초음파와 물체에 닿아 되돌아오는 초음파를 구별하는 비밀도 바로 여기 숨어 있다.

사진 속의 흐릿한 박쥐 귀가 연구 계기

도플러 효과는 파동을 발생시키는 파원과 그것을 관측하는 관측자의 이동에 따라 파동의 형태가 변하는 현상이다. 즉, 멀어지면 파동의 주파수가 길고 낮게 관측되며, 다가올 때는 짧고 높게 관측된다.

예를 들면 우리에게 다가오는 구급차의 사이렌 소리는 높고 날카롭게 들리는 반면, 우리를 지나서 멀어져 가는 사이렌 소리는 낮고 아련하게 들린다. 이 때문에 우리는 창밖을 보지 않고도 구급차의 이동 상황을 대충 가늠할 수 있다.

잠수함의 수중 레이더와 임신 진단 때 사용하는 초음파 진단기, 과속감지 카메라, 야구공의 속도를 측정하는 스피드건 등이 모두 도플러 효과를 응용한 기기들이다.

박쥐의 획기적인 능력을 발견한 이후 대부분의 과학자들은 이 동물의 생체공학 시스템에 대해 완전히 이해한 것으로 믿어 왔다. 그런데 미국 버지니아공대의 롤프 뮐러(Rolf Mueller) 기계공학과 교수는 박쥐 사진을 보면서 이상한 점을 하나 발견했다. 몇몇 박쥐 종들은 계속해서 귀를 빠르게 움직이는 행동으로 인해 사진에서 그들의 귀가 흐릿하게 보였던 것이다.

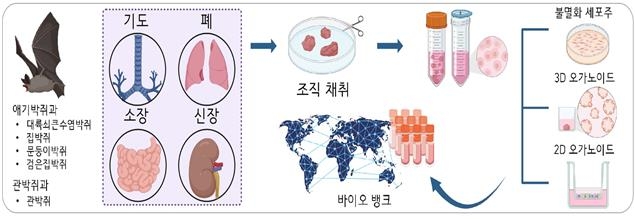

평소 박쥐에 대해 관심이 많았던 그는 박쥐의 빠른 귀 움직임이 혹시 도플러 효과와 관련이 있을지도 모른다는 의구심을 품고 실험에 착수했다. 말발굽 박쥐와 잎코 박쥐의 귀에 60개의 점을 표시한 다음 초고속 카메라와 초음파 마이크를 이용한 시스템으로 귀 표면의 움직임을 조심스럽게 측정한 것.

그 결과 박쥐 귀의 움직임은 도플러 효과를 파악할 수 있을 만큼 충분히 빠르며, 반향되어 돌아오는 초음파에 맞추어져 있다는 사실이 밝혀졌다. 또한 박쥐의 양 귀는 각기 다른 시간에 다른 부분이 독립적으로 움직이고 있었다. 마치 우리가 좀 더 많은 시각 정보를 얻기 위해 끊임없이 눈동자를 움직이듯이 박쥐도 귀를 끊임없이 움직이고 있는 것이다.

박쥐와 같은 방식으로 움직이는 인공 박쥐 귀 개발

뮐러 교수는 이 같은 귀의 움직임이 좀 더 좋은 도플러 효과를 생산하고 있으며, 곤충 같은 표적들이 이동하는 방향에 대해 더 정확한 정보를 얻는 데 사용된다고 해석했다. 뮐러 교수와 박사과정 학생 샤오얀 인(Xiaoyan Yin)이 공동으로 진행한 이 연구결과는 미국 국립과학원 회보(PNAS) 최신호에 발표됐다.

뮐러 교수는 “박쥐의 빠른 귀 움직임이 나뭇잎과 같은 정적인 복잡함 속에서 움직이는 먹이를 찾아내는 독특한 식별 기능을 한다”고 밝혔다. 또한 그는 이 연구 결과가 드론의 강력한 센서를 가능하게 할 수 있는 새로운 아이템이 될 수 있다고 주장했다.

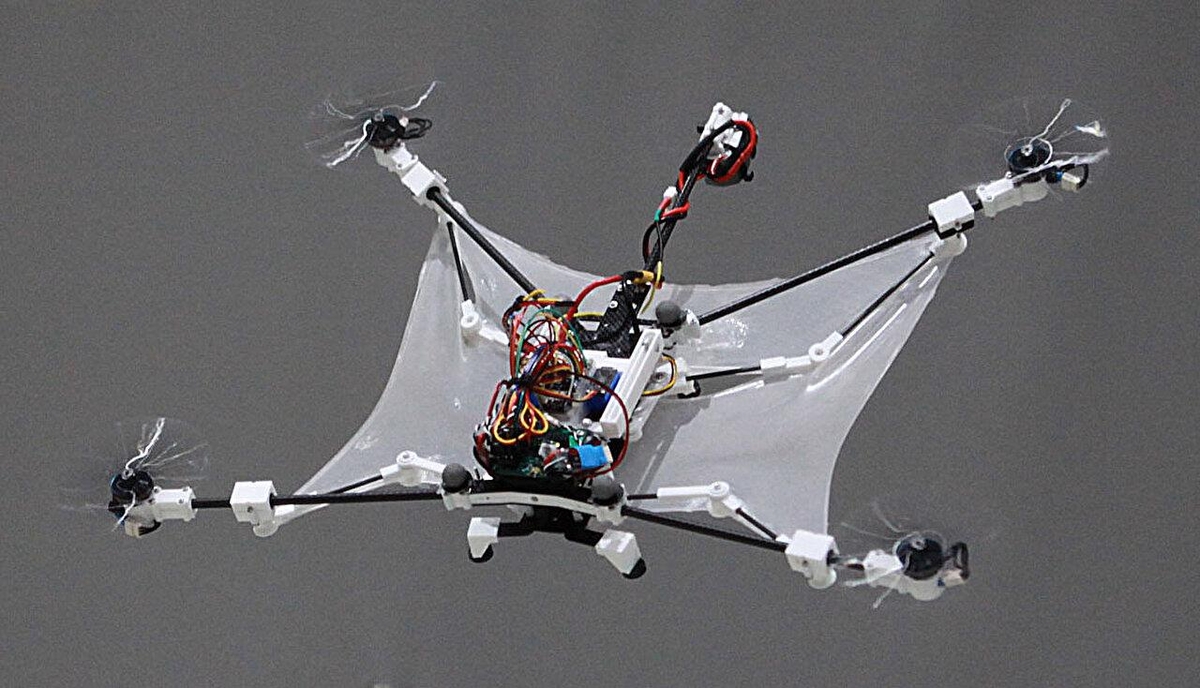

뮐러 연구진은 실제로 ‘고속 액추에이터’라고 불리는 장치를 사용해 박쥐가 하는 것과 같은 방식으로 귀를 각각 움직일 수 있는 실리콘의 인공 박쥐 귀를 개발했다. 또한 그들은 드론을 위한 ‘박쥐 모자’라는 장치를 고안하기도 했다. 이 장치는 초음파 신호를 방출하고 그 위치를 기록할 수 있는 2개의 귀를 지녔다.

현재 그들은 짚라인(Zipline) 등을 이용해 박쥐 모자를 숲속에서 이동시키는 실험을 진행 중인 것으로 알려졌다. 뮐러 교수는 “내 꿈은 박쥐처럼 복잡한 자연환경에서 민첩성을 지닌 드론을 만드는 것”이라고 밝혔다.

일반적으로 엔지니어들은 신호 대 잡음 비율을 최대화해야 한다고 생각하지만 박쥐는 그와 정반대다. 귀를 옆으로 움직일 경우 정면에서 나는 소리는 감소하기 때문이다. 이렇게 신호 대 잡음을 줄여도 음파 탐지 능력은 높아진다.

도플러 효과와 박쥐의 반향정위 능력을 응용해 좀 더 완벽한 바이오센서 시스템을 제작하기란 생각보다 훨씬 더 복잡할 수 있다는 사실이 이번 연구를 통해 밝혀진 셈이다.

- 이성규 객원기자

- yess01@hanmail.net

- 저작권자 2019-07-05 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터