15세기 레오나르도 다빈치는 동물이 사람에게 영감을 준다고 말했다.

실제로 많은 과학자들이 동물의 모습을 모방해 기계나 기구를 제작해왔다. 그리고 지금 꿀벌의 날개를 모방해 비행이 가능한 초소형 날개를 제작하는데 성공하고 있다.

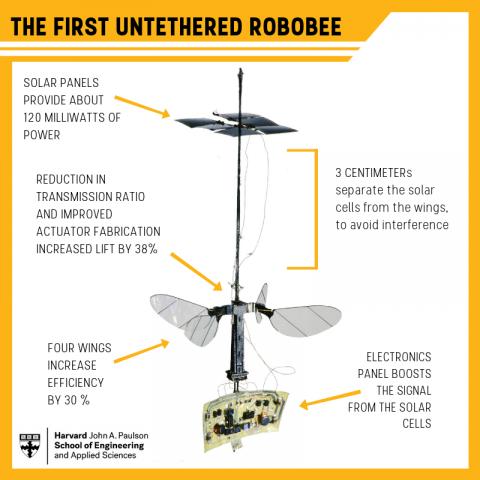

26일 ‘하버드 공대(Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences)’ 연구팀은 종이 클립의 절반에 불과하면서 장기간 비행이 가능한 초소형 비행체를 완성했다는 내용의 논문을 ‘네이처’ 지에 발표했다.

스타워즈 ‘엑스-윙 스타파이터’ 참조

논문에 따르면 이 로봇은 2013년 하버드대 로버트 우드(Robert Wood) 교수팀이 개발한 무게 로봇을 업그레이드 한 것이다.

우드 교수팀이 선보인 파리 모습의 로봇은 무게 80mg으로 초당 120회의 날갯짓을 할 수 있었다. 그러나 이 로봇에 탑재할 초소형 배터리가 없어 몸체에 전선을 연결해 전기를 공급했다. 그 결과 비행 거리가 약 10cm에 불과했다.

그러나 이번에 선보인 로봇의 무게는 259mg, 각 날개의 길이는 3.5cm에 달한다. 이전보다 몸체가 커졌지만 태양전지를 부착하고 있으며, 2개의 기본 날개 외에 2개의 보조 날개가 달려 있어 기류 상의 방해가 없는 한 무한정 장거리 비행이 가능하다.

기능을 첨가하면서 명칭도 과거 ‘로보비(RoboBee)’에서 ‘로보비 엑스-윙(RoboBee X-Wing)’으로 개명했다.

연구를 이끈 노아 자페리스(Noah T. Jafferis) 박사는 “이전의 로보비의 단점을 보강하기 위해 장착한 초소형 태양전지의 무게는 10mg에 불과하며, 밝은 태양 아래서 120mw(milliwatt)의 전력 생산이 가능하다.”고 말했다.

연구팀은 현재 태양전지가 지속적으로 가동하기 위해 매우 밝은 할로겐 라이트로 태양빛을 대체하고 있는 중이다.

보조 날개에 대한 아이디어는 영화 ‘스타 워즈(Star Wars)’에 나오는 ‘엑스-윙 스타파이터(X-Wing starfighter)'를 모방했다. 기존 로보비에 엑스-윙(X-Wing)을 추가한 것은 ’엑스-윙 스타파이터‘를 모방한 것이다.

로보비를 선보인 우드 교수는 이번 연구 결과에 대해 “수십 년 동안의 노력으로 오랜 비행이 가능한 초소형 비행체를 완성할 수 있었다.”며, “향후 추가 연구를 통해 더 작으면서 더 강력하고 지속적인 비행 능력을 지닌 초소형 비행체를 개발해나가겠다.”고 말했다.

논문은 26일자 ‘네이처’ 지에 게재됐다. 논문 제목은 ‘Untethered flight of an insect-sized flapping-wing microscale aerial vehicle’이다.

“초소형 비행체 개발 분기점 넘었다”

연구팀은 논문을 통해 공기보다 무거운 비행체는 많은 에너지를 공급해야 하기 때문에 제작이 어려운 데다 많은 비용이 들어간다고 말했다.

더구나 5cm 이하 곤충 크기의 초소형 비행체인 경우 상업적으로 배터리 생산이 이루어지지 않는 데다 배터리를 제작하기 위해 정교한 기술이 요구돼 에너지 공급 문제를 해결하는 데 더 큰 곤란을 겪어왔다고 털어놓았다.

연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 다양한 모델을 통해 실험을 진행해왔다고 밝혔다.

강화 알루미늄을 소재로 만든 압전기(alumina-reinforced piezoelectric actuators) 2대와 4개의 날개를 장착한 259mg의 비행체를 제작했다는 것. 이 로봇은 2개의 날개를 지닌 비행체와 비교해 30% 에너지를 절약할 수 있었다.

연구팀은 수차례의 실험을 통해 110~120mw의 전력으로 꿀벌 크기의 로봇이 비행할 수 있게 됐다고 말했다.

한편 초소형 로봇 개발은 1970년대 미국 정보기관에서 시작됐다.

당시에는 전쟁 포로 구출을 돕거나 전자 교란 업무를 맡기려고 했으나, 기술 부족으로 실제 제작할 수는 없었다. 이후 1980년대 후반 미세전자기계시스템(MEMS)을 이용해 마이크로 로봇을 만들 수 있게 되면서 관련 기술에 대한 관심이 다시 높아졌다.

1993년 엡손에서 만들어 판매한 초소형 자율 주행 로봇 ‘므슈’는 1㎤밖에 안 되는 몸에 98개의 부품을 담고 있었다.

비행 로봇 역시 꾸준하게 이루어졌다. 특히 미국, 중국 간의 개발 경쟁이 치열하게 전개돼왔는데 이번에 하버드대에서 장거리 실험에 성공하면서 개발 경쟁에 새 국면을 맞게 됐다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2019-06-28 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터