최근 전 세계적으로 '붉은불개미'가 기승을 부리고 있다. 원래 남미 지역에 서식하다가 미국, 호주, 아시아권 국가로 확산하였고, 국내에서는 2017년 최초로 발견된 이후 관계 당국이 방제에 나섰으나 계속 유입되고 있다.

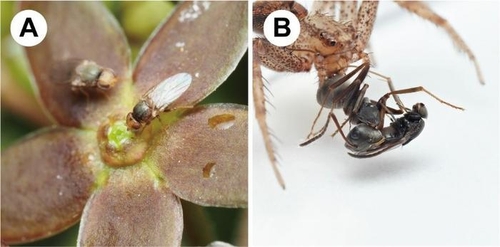

붉은불개미(Solenopsis invicta)의 영어명은 'Red imported fire ant'으로, 흔히 'Fire ant'라고 부른다. 명칭에서 알 수 있듯 수입 목재 등을 통해서 바다를 건너 서식지를 넓혀갔다. 파이어 앤트라는 별칭은 우리가 흔히 알고 있는 '불개미'의 뜻이 아니라, 독침에 찔리면 타는 듯한 고통을 준다고 해서 붙여졌다. 국내 토종 불개미는 불개미속(Formica)이지만, 붉은불개미는 열마디개미속(Solenopsis)이라서 다른 종이다.

국내에 처음 유입될 당시 '살인 개미'로 소개되면서 붉은불개미 독침의 위험성은 과장된 측면이 있다. 벌과 개미는 공통 조상에서 갈라져 진화했기 때문에 대부분 개미종은 독침을 갖고 있다. 같은 용량일 때 붉은불개미 독침의 독성은 꿀벌의 60% 수준이고, 가장 강한 독을 지닌 총알개미의 30%에 불과하다. 붉은불개미가 위협적인 이유는 따로 있다.

과학기술 매체인 와이어드(WIRED)에 따르면 지구상에 존재하는 곤충은 서식지 파괴와 기후 변화로 크게 줄어드는 추세다. 독일의 한 연구 결과는 1989년에서 2017년 사이에 곤충의 생물 자원이 75% 감소했다고 밝혔다. 나비의 개체수를 조사한 독일의 또 다른 연구는 1840년에 117종이던 것이 2013년에는 71종으로 감소했다고 한다. 생태계에서 다른 곤충이 채웠던 영역이 크게 줄어들면서 붉은불개미가 영역 다툼 없이 빈자리를 차지하는 것이다.

플로리다 주립대의 월터 칭켈(Walter Tschinkel) 교수는 “인간은 붉은불개미에게 있어서 최고의 협력자다. 미국 남부에서 잔디 정원을 가꾸는 사람은 불개미에게 훌륭한 서식지를 만들어 준 셈”이라고 말했다. 고온 다습한 기후를 좋아하는 붉은불개미는 무덥고 건조한 지역의 스프링클러, 관개 수로가 만들어내는 환경이 최적이라는 것이다. 기후 변화로 지구가 더워질수록 개미들은 꾸준히 고위도 지역으로, 그리고 미국에서는 서쪽으로 영토를 확장하고 있다.

미국 농무부(USDA) 과학자들은 미시시피주 걸프 포트(Gulfport) 지역에서 개미 군집 형태를 조사한 결과, 특이한 점을 발견했다. 일반적인 단일 개미군집에는 한 마리의 여왕개미가 존재하지만, 붉은불개미의 경우에는 한 마리, 또는 복수의 여왕개미가 발견되었다. 열마디개미속(Solenopsis)의 일부 개미종은 단일 군집에 여러 마리의 여왕개미가 존재한다. 붉은불개미도 그중의 하나다. 이 사실은 붉은불개미를 박멸하려면 복수의 여왕개미를 동시에 제거해야 해서 방제가 어렵다는 것을 뜻한다.

미국 지질조사국(CIS) 책임자인 크레이그 앨런(Craig Allen)은 “붉은불개미는 전 지구적인 문제에 속한다”라고 밝히면서, 이것을 ‘생물적 균질화(biotic homogenization)’라고 언급했다.

이 용어는 외래종이 토착종보다 우월해서 자원을 대신 차지할 때 일어나는 현상을 뜻한다. 그 결과로 유전적 다양성이 점차 감소하고, 종들의 진화 전략도 단순해진다. 시간이 지남에 따라 생태계는 취약해지면서 더 많은 멸종으로 이어지게 된다. 앨런 씨는 “지구 온난화가 계속되면 붉은불개미의 확산을 막을 어떠한 방법도 없다”라고 말했다.

미국 식품의약처(FDA)는 붉은불개미로 인한 의료비 지출이 연간 50억 달러에 이르는 것으로 추산했다. 미국 남동부의 붉은불개미 서식 지역에 사는 4000여만 명 중에서 30~60%가 매년 독침에 쏘인다는 것이다.

붉은불개미 구별 쉽지 않아

국내에도 붉은불개미 위협이 알려지면서 발견 신고가 잇따르고 있다. 사실 일반인이 육안으로 붉은불개미를 구분하는 것은 매우 어렵다. 일개미의 크기가 2~6mm로 작은 편이고, 유사한 생김새의 개미가 많아서 문의가 끊이질 않지만, 국내에 서식하던 다른 개미종인 경우가 대부분이다. 환경부는 '권련침벌', '노랑꼬리치레개미', '애집개미' 등을 오인 신고가 잦은 종으로 소개했다. (환경부 식별 안내)

원래 국내에 서식하던 열마디속 개미는 2종으로 일본열마디개미, 열마디개미가 있으나 생김새와 색상이 붉은불개미와 달라서 쉽게 구분할 수 있다. 반면에 실내에서 많이 서식하는 애집개미가 붉은 색상을 띄고 있어서 붉은불개미로 오인하기 쉬우나 꼬마개미속(Monomorium)에 속하기 때문에 전혀 다른 종이다. 이런 개미종도 독침이 있어서 물리면 알레르기를 유발할 수 있다.

붉은불개미 방제를 위해서는 수입 컨테이너, 수입 목재 등에서 개미가 발견되면 초기에 대처하는 것이 중요하다. 설령 붉은불개미가 아니더라도 외래종이 국내에 유입되면 생태계 교란을 초래한다.

- 심창섭 객원기자

- chsshim@naver.com

- 저작권자 2019-06-28 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터