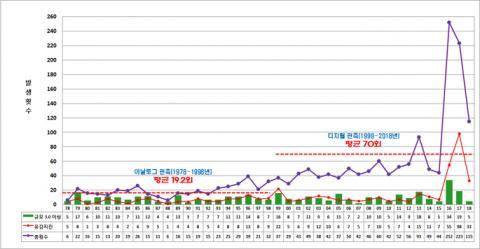

올해 국내 지진 빈도는 작년 대비 감소한 것으로 파악된다.

‘2017년 포항 지진’ 이후, 2018년에 포항 근처에서 많은 여진이 발생했으나 2019년에는 피해를 줄만한 여진은 없었던 것으로 나타났다.

다만, 한반도 또한 지진에서 자유롭지 않은 만큼 신속한 예보 시스템 구축과 활성단층 탐사 등 철저한 피해 예방 및 후속 조치 강화가 요구되고 있다.

지진, 빈도 줄었으나 동해·포항 해역서 발생

올해 국내 지진은 작년과 비교해 크게 감소했다.

기상청에 따르면, 1~5월 동안 규모 2.0 이상의 지진은 경상북도 12건, 제주도 6건, 인천 3건, 충북 2건, 기타 3건으로 총 26건이 발생했다.

지난해 같은 시기에 전국에서 54건의 지진이 발생한 것을 감안하면 절반 수준으로 줄었다.

특히 지난해에서는 ‘2017년 포항 지진’ 여파로 경북지역을 중심으로 지진이 잦았으나 올해는 포항 단층의 응력이 해소됨에 따라 지진 빈도가 줄어든 것으로 파악된다.

올해 발생한 지진 26건 가운데 17건은 해역에서 발생했으며, 진원은 대부분 해저 10~20km 수준으로 나타나고 있다.

5월까지 발생한 지진은 대부분 지진 발생 위치가 내륙과 거리가 있고 규모도 크지 않아 별다른 피해를 주지는 않은 것으로 파악된다.

4.0이 넘는 지진은 2건으로 동해와 포항 해역에서 발생했다.

동해 지진은 4월 19일 동해시 북동쪽 54km 해역에서 발생해 규모 4.3을 기록했다. 이는 올해 들어 가장 높은 지진 규모다.

최대 진도는 Ⅳ 수준으로 동해 연안 사람들이 그릇과 벽이 약간 흔들리는 정도의 진동이 육지로 전파되었다.

포항 지진은 2월 10일 포항시 북구 동북동쪽 50km 해역에서 발생해 규모 4.1을 기록했다.

최대 진도는 Ⅱ 수준으로 경북, 울산의 높은 건물이나 조용한 환경에 있는 일부 사람들이 미세하게 느낄 정도의 진동이 있었던 것으로 파악된다.

경주·포항, 여진 줄었으나 방심은 금물

2016년 경주서 발생한 ‘9.12 지진’과 2017년 ‘포항 지진’은 작년까지 많은 여진을 동반했다.

기상청이 발간한 ‘지진연보’에 따르면, ‘9.12 지진’의 여진은 2018년 한 해 동안 3회로 관측됐으며, ‘2017년 포항 지진’의 여진은 24회에 달했다.

특히, 포항 여진 가운데 2018년 2월 11일 발생한 여진은 규모 4.6을 기록해 추가적인 피해가 불가피했다.

본진보다 1/16배 정도 적은 에너지로 발생했지만, 작년 한 해 동안 발생한 국내 지진 가운데서는 가장 큰 규모를 기록했다.

올해 포항지역의 규모 2.0 이상 지진은 1~5월 동안 총 2건에 불과한 것으로 나타나고 있다.

2건의 지진은 2월 10일 포항시 북구 동북동쪽 50km 해역에서 발생한 규모 4.1의 지진과 같은 날 5km 떨어진 해역에서 발생한 규모 2.5의 여진이다.

이 2건의 지진은 ‘2017년 포항 지진’의 진원에서 멀리 떨어진 해상에서 발생해 위험하지는 않았던 것으로 파악된다.

다만, 최근까지도 경북 및 경주 내륙에서 소규모 여진은 계속되고 있어 안심할 수는 없을 것으로 판단된다.

2019년 5월 27일 경북 포항시 북구 북쪽 9km 지역에서는 규모 0.9의 미소지진이 발생했다. 사람이 느낄 수 있는 정도의 진동은 아니었으나 ‘2017년 포항 지진’의 여진으로 판명됐다.

또한, 2019년 6월 11일에는 ‘9.12지진’의 여진이 경주시 남남서쪽 9km 지역에서 규모 2.5를 기록하기도 했다.

철저한 조기 경보와 후속 조치 강구해야

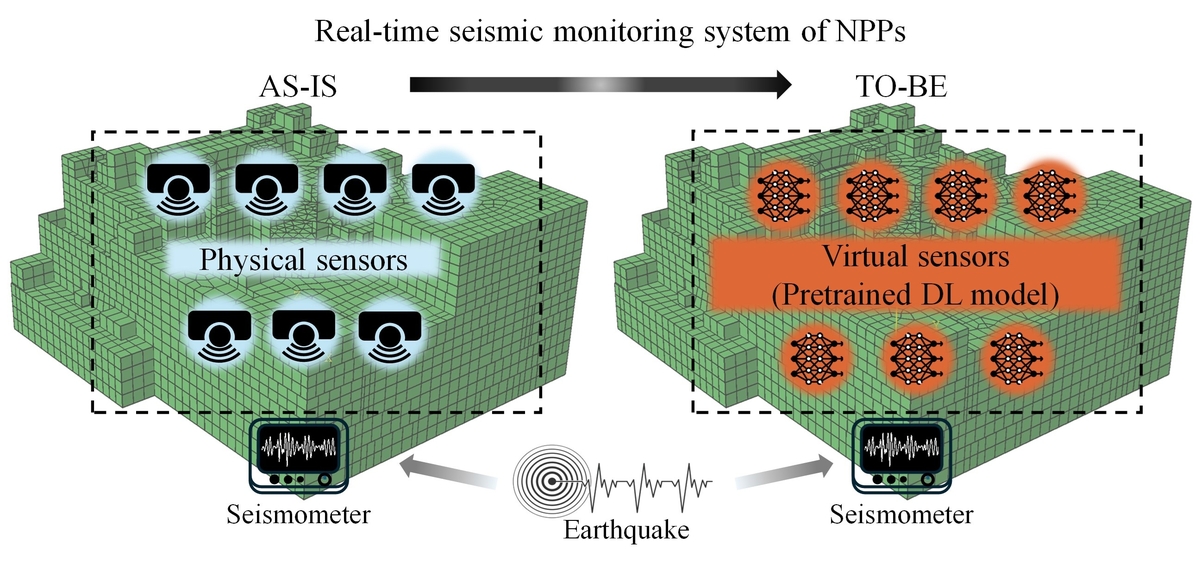

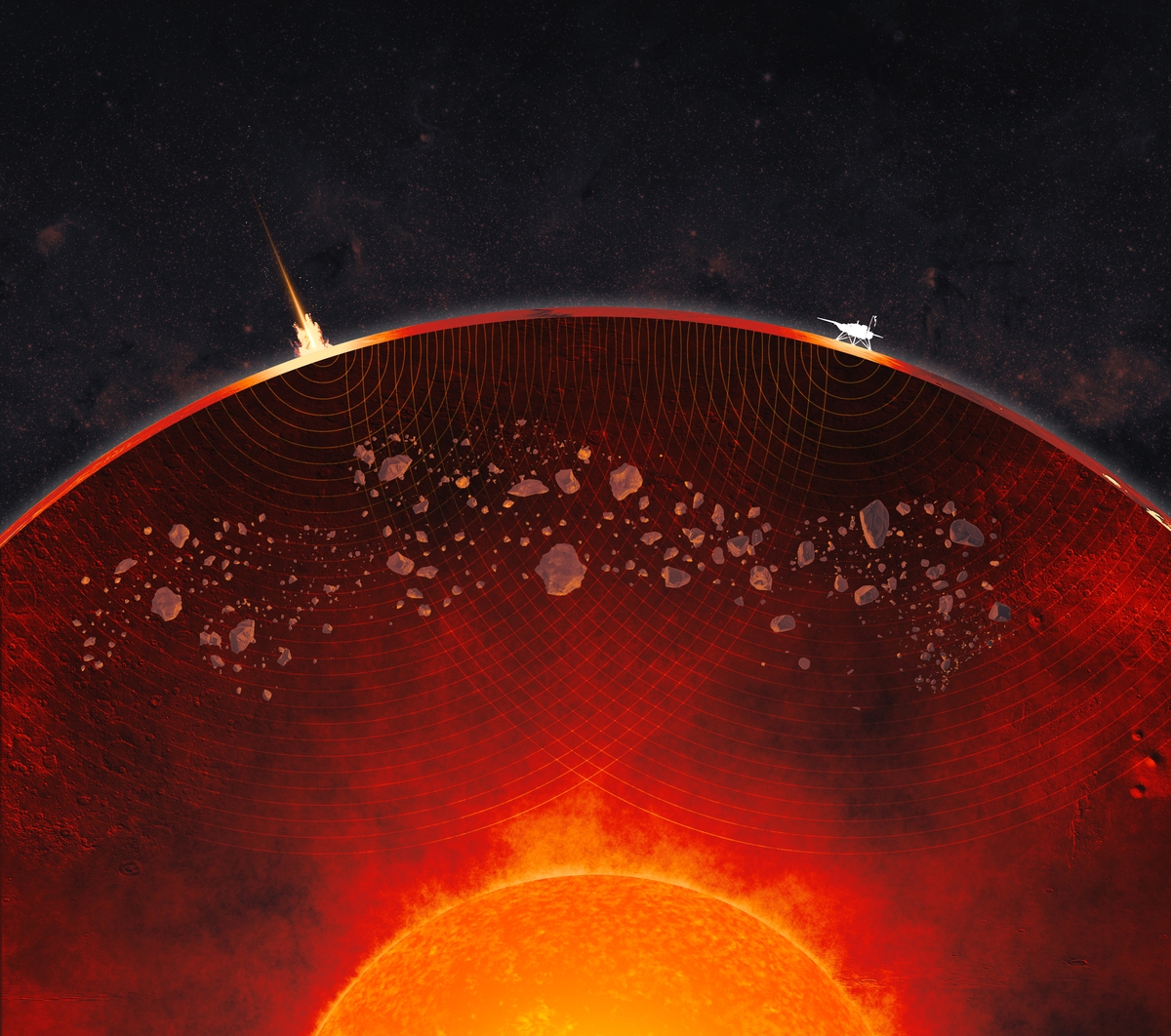

지진의 피해를 최소화를 위해 조기경보시스템 구축, 활성단층 관찰 등 후속 조치를 위한 다양한 연구가 진행되고 있다.

기상청은 전국에 264개의 지진관측소를 운영하고 있다.

규모가 5.0 이상인 경우 지진조기경보를 발령하며, 내륙에서 규모가 3.5 이상 5.0 미만이거나 해역에서 4.0 이상 5.0 미만으로 발생한 지진은 지진 속보로 내보내고 있다.

아울러 지진해일 관측을 위해 울릉도에 초음파식 해일파고계, 연안방재관측시스템을 갖추고 있으며, 국립해양조사원의 조위관측소를 공동으로 활용하고 있다.

한국지질자원연구원은 ‘2017년 포항 지진’의 후속 조치로서 활성단층 탐사 및 정밀 지진관측을 위한 연구를 강화하고 있다.

한국지질자원연구원은 포항 지진 이후 2018년 10월 활성지구조연구단을 신설했다.

활성단지구조연구단은 지진의 원인이 되는 활성단층 존재의 확인 및 단층지도 제작, 지진거동 및 재발특성 규명, 한국형 지진조기경보체계 등의 연구를 수행한다.

한국형 지진조기경보체계를 구축하기 위해 단층대 주변 관측소 확충, 국가기관 및 지방자치단체 등의 관측자료 연계 확대를 추진하고 있다.

국내 지진 경보는 공식적으로 기상청이 맡고 있으나, 지질자원연구원은 시설물을 대상으로 한 내부 지향적 조기 경보체계를 연구하고 있다.

- 정현섭 객원기자

- jhs3576@naver.com

- 저작권자 2019-06-17 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터