일본 하야부사(Hayabusa) 탐사선이 지구로 가져온 소행성 이토카와(Itokawa)의 샘플이 간직한 비밀이 마침내 밝혀졌다. 이토카와 소행성은 많은 물을 품고 있었는데 이것이 오늘날 지구에 풍부한 물의 원천이었을 것으로 과학자들은 분석했다.

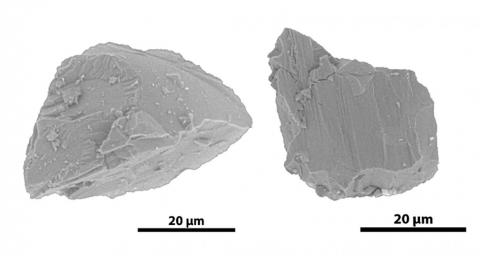

우주화학자들은 이토카와 소행성 샘플에서 떼어낸 작은 파편들을 분석하고는, 사상 처음으로 그 안에 있는 수분 함량을 측정했다.

과학자들의 분석 결과는 놀랍다. 수십억 년 전에 지구를 폭격하듯이 쏟아져내린 이토카와 같은 소행성들이 지구에 엄청나게 많은 물을 가져다줄 수 있다는 것이다. 이 물의 전체 분량은 무려 1.4×10의 21승 kg이다. 이는 오늘날 지구 바다 전체 물의 절반에 해당하는 것이다.

애리조나 주립 대학(Arizona State University)의 우주화학자인 질리앙 진(Ziliang Jin)은 “우리가 조사한 샘플들은 태양계 내부에 있는 물체들에 비해서 물이 풍부하다는 것을 발견했다”고 말했다.

2005년 이토카와 소행성을 만난 하야부사 탐사선은 소행성의 광물 샘플을 수집했다. 하야부사 탐사선은 이 샘플을 특수 캡슐로 포장했기 때문에, 2010년 탐사선이 지구 궤도로 재진입할 때 뜨거운 열기에서 샘플을 보호할 수 있었다.

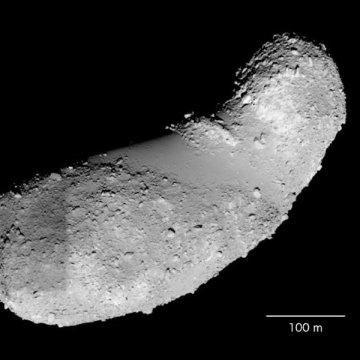

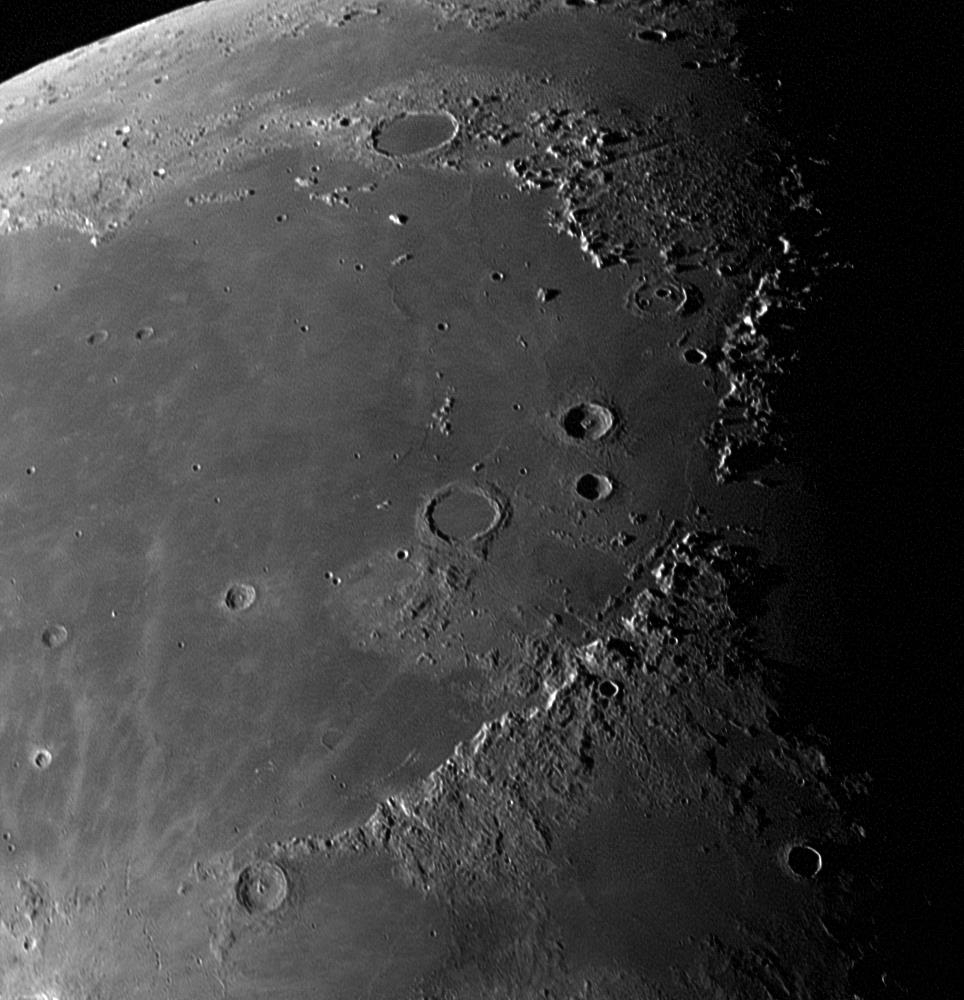

S자 형태이면서 규소가 풍부한 이토카와는 태양계에서 두 번째로 흔한 종류의 소행성이다. 아마도 더 큰 암석 덩어리였다가 충돌로 인해 작게 쪼개졌을 가능성이 높다. 이토카와는 태양계 소행성 주궤도의 안쪽을 돌고 있는데, 이곳은 규소가 풍부한 소행성이 많은 곳이다.

소행성들은 초기 태양계의 유물이기 때문에, 소행성은 태양계의 구성에 대해 많은 것을 알려주고 있다.

하지만 현재까지의 이론에 따르면, 초기 태양계에서는 엄청나게 많은 소행성들이 태양계 내부의 행성들을 마치 융단폭격하듯 충돌해 왔다. 약 38억 년 전에 발생한 이 사건을 천문학자들은 ‘후기융단폭격’(Late Heavy Bombardment)이라고 부른다.

과학자들은 이러한 소행성들이 오늘날 우리가 사는 지구 행성을 형성하는 데 도움을 줬다고 생각한다.

일본우주항공연구개발기구(JAXA)는 애리조나 주립대학 연구원에게 이토카와 소행성 샘플에서 5개의 작은 입자를 제공했다. 이중 두개 입자에서, 두 과학자는 피록신(pyroxene)을 발견했다. 피록신은 물을 포함하고 있다는 증거이다.

연구팀은 애리조나 주립 대학의 나노 스케일의 2차 이온질량분광기(NanoSIMS)를 사용하여 피록신이 얼마나 남아 있는지 분석했다. 이토카와의 온도를 상승시키는 충격과 내부 원인으로 인한 물의 손실을 보정하면, 피록신 함량은 698ppm에서 988ppm에 달할 것으로 추정된다.

이것은 이토카와가 분리해서 나온 소행성이 160ppm에서 510ppm의 물을 함유하고 있다는 것을 암시한다고 연구원들은 말했다.

이토카와가 어떻게 형성되었는지 정확히 알 수 없지만, 과학자들은 가능한 시나리오를 종합할 수 있었다. 이토카와는 원래 직경 20킬로미터 이상의 소행성의 일부였으며, 어떤 시점에서는 섭씨 540도에서 815도까지 가열되었다.

하나의 큰 충돌이나 몇몇 작은 충돌이 이 소행성을 여러 조각으로 부수었다. 이 중 두 조각이 합쳐져서 오늘날 우리가 보는 것 같이 약 550m 길이의 땅콩 모양의 이토카와 소행성을 만들었으며, 현재의 크기와 모양으로 약 800만 년 동안 지속됐다. 하야부사가 수집한 샘플은 부드럽고 먼지가 많은 지역에서 채취한 것이다.

물 외에도 샘플은 지구상의 바위와 다른 내부 태양계 천체에서 발견할 수 없는 수소 동위 원소성분을 가지고 있다. 이것은 이 소행성들이 물의 원천을 공유했을 것임을 의미한다. 동시에 S자 형태의 소행성들은 물과 다른 원소들을 여러 행성에 전달하는 역할을 했다는 것을 의미한다. 이 때문에 이런 소행성들이 탐사 대상의 우선순위에 오른다.

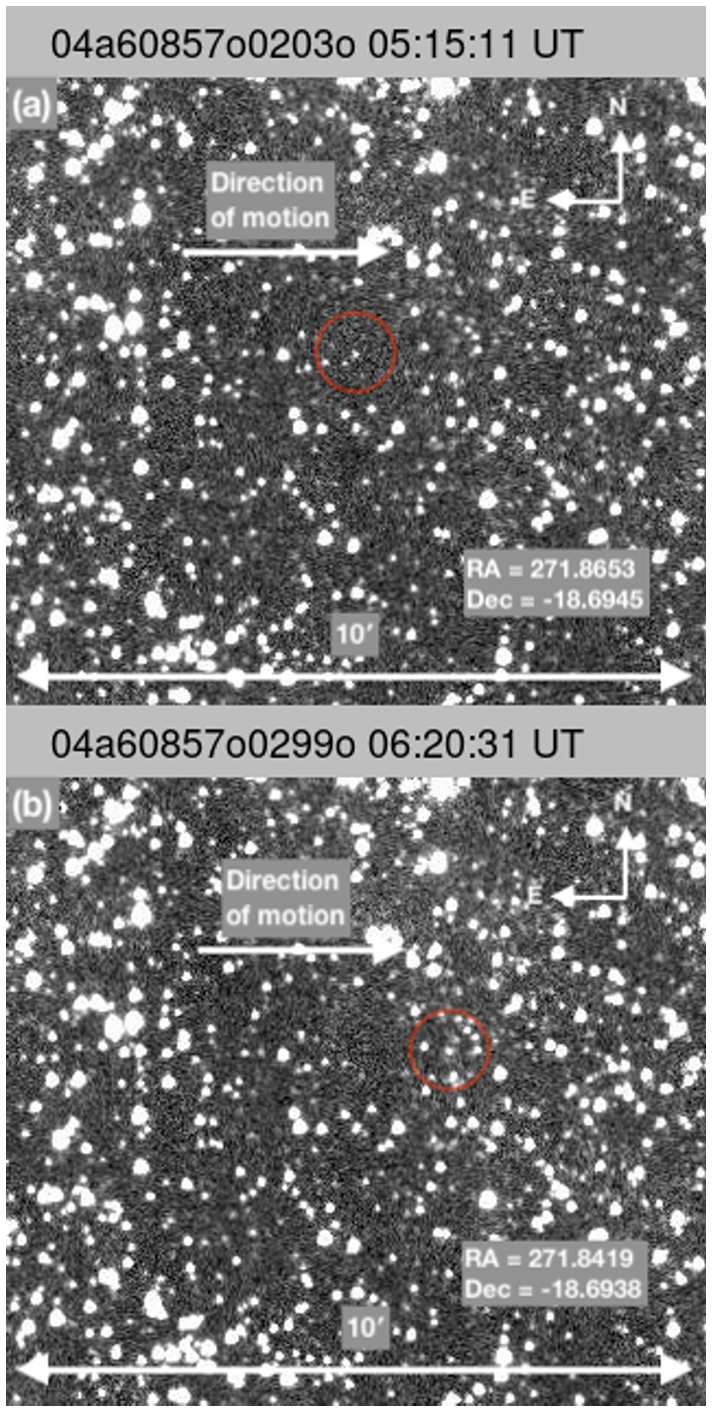

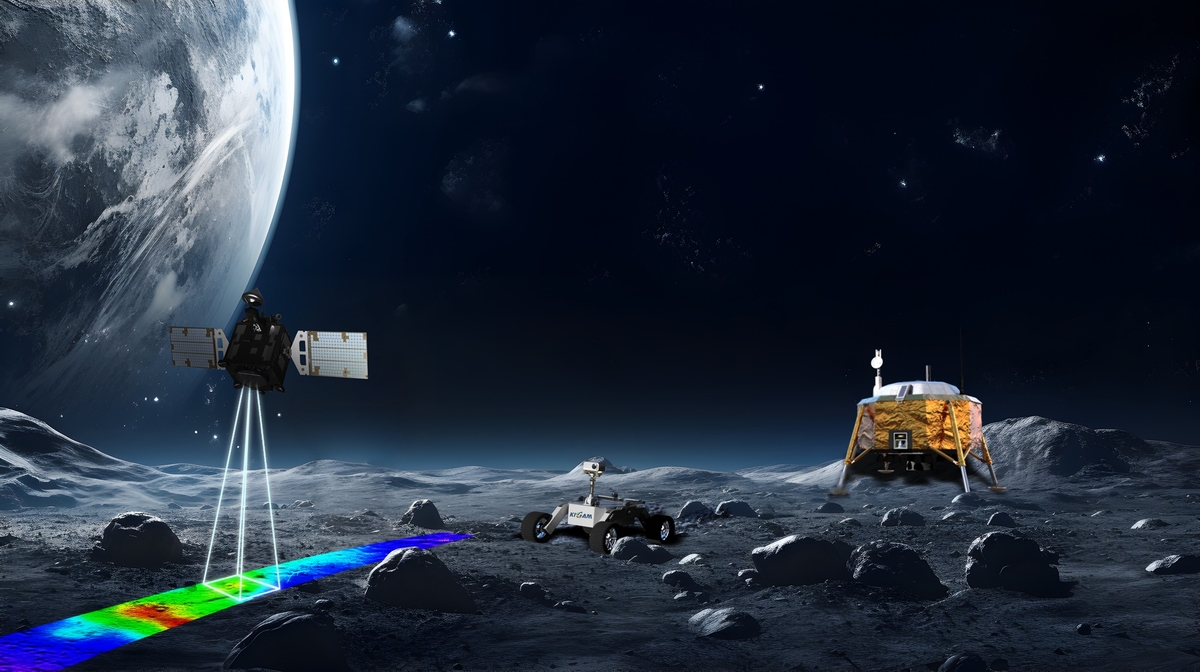

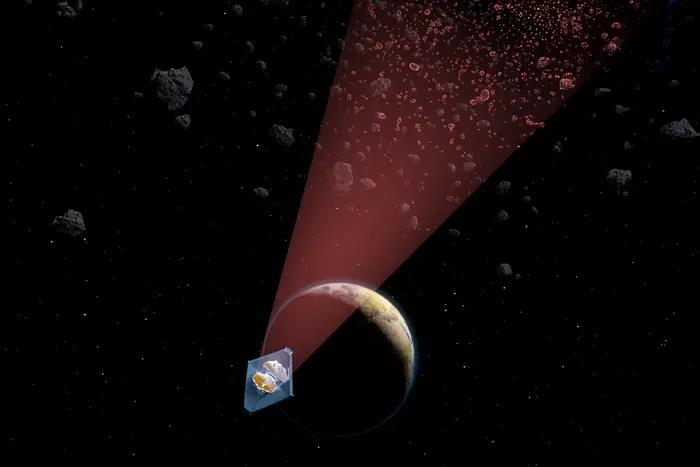

현재 세계는 2개의 소행성을 쫓고 있다. 일본우주항공연구개발기구(JAXA)가 발사한 하야부사2는 류구(Ryugu) 소행성을, 미국항공우주국(NASA)의 오시리스-렉스(OSIRIS-REx)는 벤누(Bennu) 소행성을 각각 탐색하고 있다. .

이번 연구는 사이언스 어드밴시스(Science Advances) 저널에 발표됐다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2019-05-09 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터