항생제를 투여하는데도 불구하고 질병이 반복적으로 도져 고생하는 환자들을 종종 볼 수 있다.

이는 박테리아가 항생제에 대응하고 있기 때문이다.

그런데 과학자들은 정확히 박테리아가 ‘유전적으로 항생제 내성이 생겼기 때문인지’, 아니면 ‘새로운 회피 전략을 쓰는 것인지’ 궁금하게 여겨왔다.

최근 이에 대한 한 가지 해답이 나왔다. 영국 런던의 임페리얼 컬리지 연구팀은 박테리아의 지속생존 세포(persister cells)라 불리는 세포들이 어떻게 인체 면역세포들을 조작해 면역을 회피하는지를 밝혀내 과학저널 ‘사이언스’(Science) 7일자에 발표했다.

이에 따라 이런 세균들을 인체에서 제거하고 감염 재발을 막는 새로운 방법을 개발할 수 있는 길이 열리게 됐다.

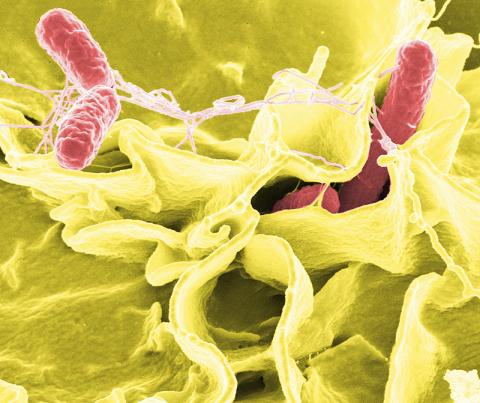

임페리얼 컬리지 연구팀은 영국 의학연구위원회(MRC)와 리스터(Lister) 연구소, 유럽분자생물학기구(EMBO)의 연구기금을 지원받아 이번 연구를 진행했다. 이들은 독일 RNA 기반 감염 연구를 위한 헬름홀쯔 연구소의 포겔(Vogel) 랩과 공동으로 살모넬라균의 지속생존 세포들을 연구했다.

세균, 인체 면역반응을 역이용

살모넬라 같은 세균들은 우리 몸에 침입할 때마다 인체 면역반응에 따른 공격에 대응해 일부가 일종의 대기모드에 들어간다. 이것은 세균들이 항생제에 의해 죽지 않는다는 것을 의미한다.

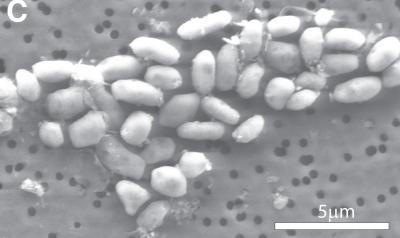

이들 박테리아의 지속생존 세포들은 복제를 멈추고 휴면상태에서 며칠, 몇 주일, 길게는 몇 달 동안 ‘수면-세포(sleeper-cell)’ 상태로 머무를 수 있다.

그리고는 항생제 치료가 중단된 뒤 일부 수면-세포들이 깨어나 또다른 감염을 일으킬 수 있다.

논문 시니어 저자인 임페리얼대 의대 분자 박테리아학 및 감염 MRC센터 소피 헬렌(Sophie Helaine) 박사는 “지속생존 세포들은 종종 재발하거나 치료가 어려운 감염질환의 주범”이라고 지목했다.

헬렌 박사는 “고전적인 시나리오에 따르면 요로 감염이나 귀 감염 같은 유형의 질병에 걸렸을 때 증상을 멈추기 위해 항생제를 투여하지만 몇 주 후면 다시 재발하는 경우가 생기기도 한다”고 말했다.

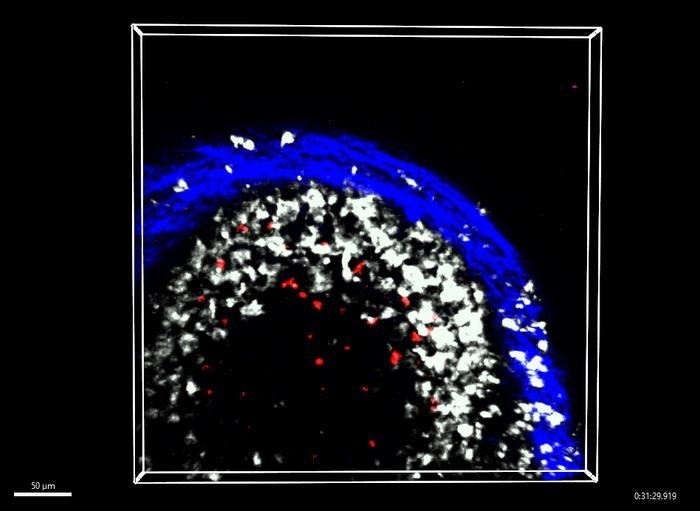

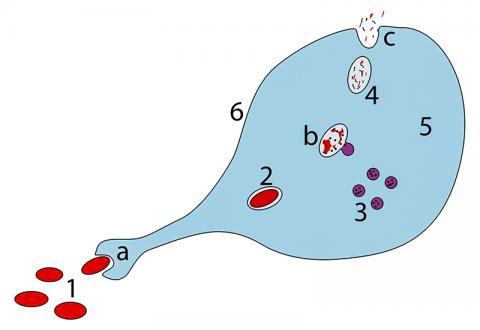

이런 지속생존 세포들은 박테리아가 인체 대식세포(macrophages)에 잡아 먹혔을 때 만들어진다. 대식세포들은 박테리아와 바이러스들을 삼켜버림으로써 인체를 감염으로부터 방어하는 핵심 역할을 하는 면역세포들이다.

지속생존 세포가 일단 대식세포 안으로 들어가면 이들은 항생제의 공격을 벗어나 몇 주 혹은 몇 달 동안 그 상태로 존재하게 된다.

지속생존 세포들은 감염 시한폭탄

1944년 발견된 지속생존 세포들은 지금까지 인체에 숨어있는 휴면기의 비활성 박테리아로서 병이 재발되는 시한폭탄으로 생각돼 왔다.

연구팀은 이번 최신 연구를 통해 지속생존 세포들이 면역세포 안에 숨어있는 동안 대식세포의 살상능력을 실제로 약화시킬 수 있다는 사실을 밝혀냈다.

논문 공동 제1저자인 피터 힐(Peter Hill) 박사는 “이전에 지속생존 세포들은 완전한 휴면상태에 있다고 여겨졌으나 이번 연구에서 드러난 현실은 훨씬 더 가공할 만하다”고 지적했다.

그는 “이들은 감염에 대한 우리의 핵심무기인 대식세포 내부에서 방어막을 깎아내 대식세포의 힘을 약화시킨다”고 지적하고, “이는 일단 항생제 치료가 중단되면 다른 감염, 심지어는 다른 박테리아나 다른 바이러스 감염에 훨씬 더 유리한 환경을 조성할 수 있다는 것을 의미한다”고 설명했다.

박테리아도 취약점 있다

이번 연구는 쥐를 대상으로 진행됐지만, 인체에도 비슷한 현상이 일어나는 것으로 추측된다.

통상 질병을 일으키는 많은 종류의 박테리아는 인체에서도 지속생존 세포를 형성하는 것으로 알려져 있다. 이런 균들에는 대장균(E.coli)을 비롯해 결핵을 일으키는 간균과 살모넬라균 등이 포함된다.

연구팀은 현재 박테리아에 대항해 국면을 전환시키는 한편, 지속생존 세포들이 인체 면역세포들을 약화시키는 메커니즘을 표적화할 수 있는 방법을 조사하고 있다.

헬렌 박사는 “이번 발견은 지속생존 세포들이 이전에 생각했던 것보다 우리 면역체계에 훨씬 더 심대한 영향을 끼친다는 사실을 보여주지만, 박테리아들도 역시 잠재적인 취약성을 드러내는 것”이라고 밝혔다.

그에 따르면 지속생존 세포들은 항생제에 의해 체크가 되지 않기 때문에 치료가 어렵지만, 반대로 우리 면역체계를 약화시키는 그 메커니즘이 이들 지속생존 세포들의 취약점일 수 있다.

헬렌 박사는 “우리는 이 메커니즘을 치료 가능한 표적으로 삼아 난치성 감염을 더욱 효율적으로 치료할 수 있을 것”이라고 전망했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2018-12-10 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터