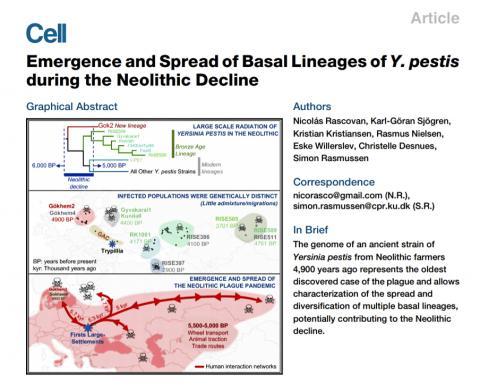

프랑스, 스웨덴, 덴마크 과학자들이 5000년 된 인체 유골로부터 추출한 DNA에서 전염병을 일으키는 페스트균(Yersinia pestis)의 새로운 균주를 발견했다.

연구팀의 분석에 따르면 이 균주는 페스트 역병의 유전적 기원과 가장 가까운 것으로 밝혀졌다.

이들 연구팀은 또한 청동기시대가 도래할 무렵, 교역자들에 의해 전염병이 신석기 유럽인 정착지 사이에 널리 퍼짐으로써 신석기 사회의 쇠퇴를 불러일으켰을 것으로 보고 있다.

이 연구는 생명과학저널 ‘셀’(Cell) 6일자에 발표됐다.

논문 시니어 저자로 덴마크 과학기술대와 코펜하겐대 범유전체학 부교수인 시몬 라스무센(Simon Rasmussen) 박사는 “페스트균은 당시에 존재했던 병원균 가운데 인간에게 가장 치명적인 균 중 하나였을 것”이라며, “우리가 이 연구에서 수행한 분석은 시간을 거슬러 올라가 인간에게 엄청난 영향을 끼친 병원체가 어떻게 진화했는지를 살펴보는 것”이라고 밝혔다.

고대인 여성 유전물질에서 새 균주 발견

라스무센 박사팀은 전염병의 진화사를 더욱 잘 이해하기 위해 활용 가능한 고대인 유전 데이터를 샅샅이 뒤져 현대의 전염병 균주와 좀 더 유사한 유전자 서열을 조사했다.

이들은 스웨덴에서 약 5000년 전에 사망한 20세 여성의 유전물질에서 이전에는 전혀 보지 못했던 균주를 발견했다.

이 균주는 오늘날의 치명적인 폐렴 전염병과 같은 유전자를 가지고 있었다. 또한 같은 묘지에 있는 다른 개체에서도 똑같은 흔적이 발견돼 이 젊은 여성이 질병으로 사망했을 가능성을 시사했다.

이 전염병 균주는 지금까지 발견된 것 중 가장 오래된 것으로 확인됐다. 그러나 이 균주가 다른 것들에 비해 특히 흥미로운 것은 페스트균(Y. pestis)의 유전적 기원에 가장 가까운 균주라는 점이었다.

청동기시대에 흔했던 전염병과 오늘날 존재하는 균주들의 조상 전염병이 각각 5300년 전과 5100년 전에 분기된 데 비해, 이 균주는 5700년 전 다른 균주들로부터 갈라진 것으로 여겨졌다. 이는 신석기시대 말기에 여러 종류의 전염병이 존재했음을 의미한다.

“전염병 확산의 새 이론 제시”

라스무센 박사는 이번 발견이 또한 전염병 확산에 대한 새로운 이론을 제시한다고 믿고 있다.

유라시아 대초원으로부터 유럽으로의 대거 인구 이동은 약 5000년 전 일어난 것으로 알려져 있다. 그러나 이 일이 유럽에 존재했던 신석기 농경문화를 어떻게 대체할 수 있었는지는 여전히 논란이 되고 있다.

이전 연구자들은 유라시아 침입자들이 전염병을 함께 몰고 와 석기시대 농민들의 대규모 정착촌을 쓸어버렸을 것이라는 의견을 제시했다.

그러나 고대 스웨덴 여성에게서 발견된 전염병 균주가 5700년 전 페스트균에서 분기된 것이라면, 대규모 인구이동이 시작되기 전에 페스트균이 진화했고, 그 즈음에 이미 신석기시대 유럽인 정착지는 붕괴되기 시작했다는 것을 의미한다.

당시 1만~2만명 정도가 거주한 유럽의 대규모 정착지에서는 직종의 분화와 함께 새로운 기술이 사용됐고 교역이 이루어졌다. 그러나 이렇게 사람이 많이 모여 사는 곳은 전염병이 퍼질 수 있는 위험이 도사리고 있기도 하다.

“위생상태 열악한 신석기 정착촌은 전염병 위험지대”

라스무센 박사는 “이런 대규모 정착촌들은 당시 유럽에서 가장 큰 곳들이었고, 어떤 곳은 다른 곳보다 10배나 큰 곳도 있었다”며, “이 거주지에는 사람과 동물들과 저장된 음식들이 가까이 있었고 위생상태가 매우 열악해 새로운 병원체가 퍼지기에 알맞는 교과서적 사례였다”고 지적했다.

그는 이어 “대규모 정착지에 역병이 창궐해 사람들이 죽어나가기 시작하면 정착지는 버려지고 파괴되었을 것이다. 이것은 5500년이 지난 뒤 이들 유적지에서 정확히 관찰된 사실”이라며 “전염병은 또한 바퀴 달린 수송수단을 통해 교역로를 따라 옮아가기 시작해 이 시기에 유럽 전체로 급속하게 퍼져 나갔을 것”이라고 말했다.

이 같은 상호교역을 통해 전염병은 스웨덴의 작은 정착촌에까지 스며들어 젊은 고대인 여성이 병사하기까지에 이르렀다는 게 그의 생각이다.

라스무센 박사는 이 여성의 DNA가 이 같은 이론에 대해 추가적인 증거를 제공한다고 주장한다. 즉 이 여성은 유라시아 대초원으로부터 유입된 사람들과 유전적으로 관계가 없으며, 따라서 대규모 인구이동이 있기 전에 전염병 균주가 먼저 그 지역에 도착했다는 사실을 나타내 준다는 것이다.

고고학적 조사 역시 그녀가 사망했을 당시까지 침입자의 흔적이 없었다는 것을 증명해주기 때문에 이 가설을 뒷받침한다.

“왜 무해한 것에서 치명적인 것으로 바뀔까”

물론 이 연구 데이터가 우리에게 말해 줄 수 있는 것에는 몇 가지 한계가 있다. 가장 중요한 것은 질병이 퍼진 거대 정착지의 개개인에게서 전염병을 아직 확인하지 못했다는 점이다.

라스무센 박사는 “우리는 아직 실제 명백한 증거를 발견하지는 못했다”며, “정착지들에서 전염병을 발견할 수 있다면 이 이론에 대한 강력한 증거가 될 것이다”라고 말했다.

그럼에도 불구하고 그는 이번 연구가 전염병, 즉 다른 병원체들이 인간에게 어떻게 치명적으로 변했는지를 이해하는 중요한 단계라고 믿고 있다.

라스무센 박사는 “우리는 종종 그런 수퍼병원체가 주변에 있다고 생각하지만 실제로 그렇지는 않다”고 말하고, “전염병은 상대적으로 무해한 유기체에서 진화하며, 최근에도 천연두와 말라리아, 에볼라, 지카바이러스에서 똑 같은 일이 일어났다”고 지적했다.

그는 “이런 과정은 매우 다이나믹하며, 현재도 계속 일어나고 있다”라며 “무해한 것들이 어떻게 극도로 치명적인 것으로 전환되는지를 이해하고자 노력하는 일은 매우 흥미롭다”고 전했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2018-12-07 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터