세계 4대 문명의 하나인 인더스 문명이 기후 변화로 멸망했다는 새로운 과학적 증거가 나왔다.

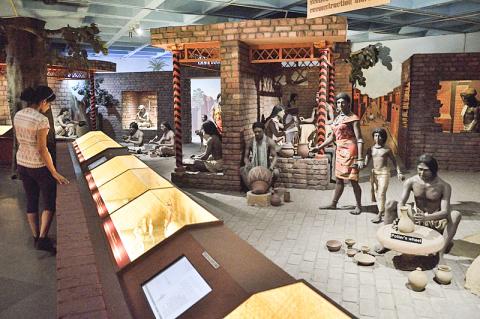

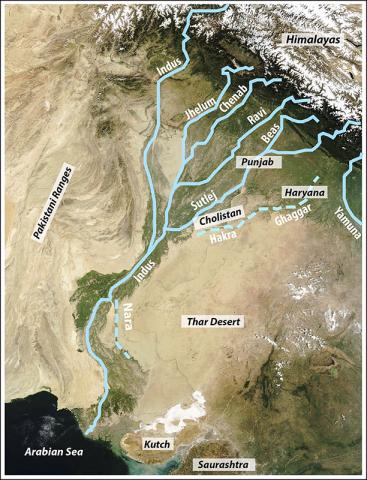

인더스 문명은 문화가 번창했던 하라파(Harappa)의 이름을 따서 ‘하라파 문명’이라고도 불린다. 하라파 문화는 4000년 전 현재의 파키스탄과 인도 북서부 지역인 인더스강 유역에서 번창했다.

하라파인들은 정교한 도시를 건설하고, 고대 로마보다 앞서 하수도 시스템을 발명했으며, 메소포타미아 지역민들과 장거리 교역을 했다. 그러나 이들은 기원전 1800년 경 자신들의 도시를 버리고 히말라야 신기슭의 작은 마을들로 옮겨갔다.

이같은 갑작스런 문명의 쇠퇴에 대해 그동안 아리안족 침입설과 기후변화설, 지진설 등이 그 원인으로 거론돼 왔다.

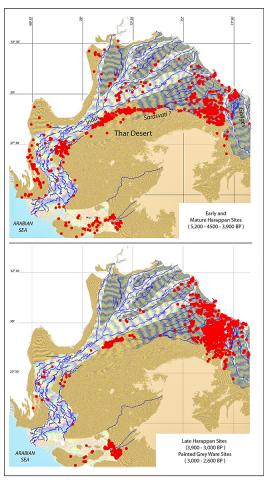

미국 우즈홀 해양학 연구원(Woods Hole Oceanographic Institution ;WHOI)은 최근 새로운 연구를 통해 기후변화가 하라파인들을 인더스 강의 범람원으로부터 멀리 떨어진 곳으로 재정착시켰다는 증거를 발견했다. 이 연구는 기후 저널 ‘과거의 기후’(Climate of the Past) 13일자에 실렸다.

아라비아 해저 퇴적물에서 단서 발견

논문 제1저자로 이 연구원 해양학자인 리비우 지오산(Liviu Giosan) 박사는 기원전 약 2500년경에 시작된 인더스강 유역의 기온과 기상 패턴 변화에 따라 여름철 몬순 강우량이 점차 줄어들면서 하라파 도시 인근의 농경이 어렵거나 불가능하게 됐다고 밝혔다.

지오산 박사는 “변덕스러운 여름 계절풍 때문에 인더스강 유역의 농경은 어려워졌지만, 산기슭에서는 비가 더욱 정기적으로 내렸을 것”이라고 말했다.

그는 이어 “지중해로부터 불어오는 겨울 폭풍이 히말라야 산맥에 부딪히면 파키스탄 쪽에 비가 내려 작은 하천들에 물을 공급했다”며 “하라파인들이 인더스강에서 봐 왔던 몬순 홍수와 비교해 상대적으로 물의 양은 적었지만 농업용수로는 쓸만 했을 것”이라고 설명했다.

이같이 계절 강수가 변해 인더스강의 범람에 의지하던 하라파인들이 히말라야 기슭의 물을 찾아 옮겨간 증거는 토양 샘플에서는 찾아내기가 어렵다. 이 때문에 지오산 박사팀은 파키스탄 연안의 해저 퇴적물에 연구의 초점을 맞췄다.

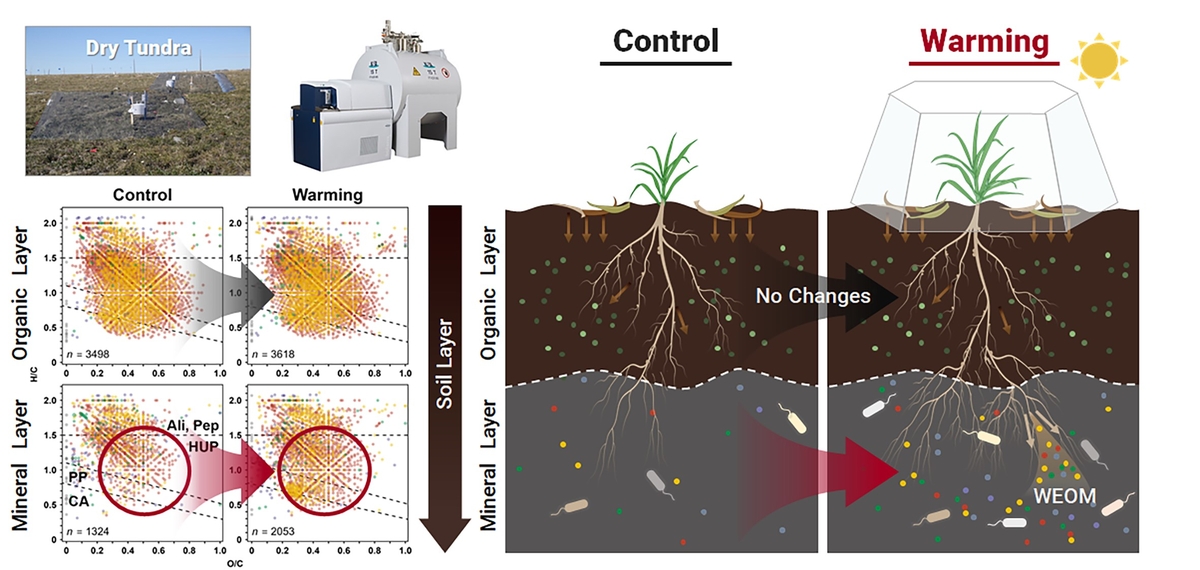

연구팀은 아라비아 해저의 여러 지점에서 코어 샘플을 채취했다. 그리고 퇴적물에 있는 단세포 플랑크톤인 유공충(foraminifera)의 껍질을 조사해 여름에 번성한 것과 겨울에 잘 자란 것들을 구분했다.

일단 유공충 화석을 토대로 계절을 확인한 뒤 연구팀은 이 지역의 기후에 대한 더 심화된 단서인 고(古) DNA 즉, 퇴적물에 보존된 고대 유전물질 조각들을 조사할 수 있었다.

DNA 분석으로 시간에 따른 생물다양성 확인

지오산 박사는 “인더스강 입구와 가까운 해저는 용존 산소가 매우 낮은 환경이어서 이 물에서 자라고 죽는 것들은 퇴적물에 매우 잘 보존된다”고 말하고, “기본적으로 거기에 살았던 모든 것들의 DNA 조각을 확보할 수 있다”고 말했다.

지오산 박사에 따르면, 겨울 몬순 기간 동안 강한 바람이 불면 바다 깊은 곳으로부터 해수 표면으로 영양분이 끌어올려져 해양 동식물이 급격하게 번성한다. 이와 비슷한 이유로 바람이 약한 다른 계절에는 영양분이 적게 공급되고 따라서 연안의 생산성이 약간 떨어지게 된다.

지오산 박사와 공동 작업을 한 독일 뮌헨의 루드비히 막시밀리안대 윌리엄 오르시(William Orsi) 박사(고생물학 및 지리생물학)는 “이 접근법의 가치는 유해나 화석 기록에 의존하다 자칫 놓칠 수 있는 과거의 생물다양성에 대한 그림을 제공할 수 있다는 점”이라고 설명했다.

그는 “우리는 수십억 개의 DNA 분자를 병렬로 시퀀싱할 수 있기 때문에 생태계가 시간 흐름에 따라 어떻게 변화했는지를 매우 고해상도의 그림으로 확보할 수 있다”고 덧붙였다.

하라파 문명 후반기에 여름철 몬순 약해져

DNA로부터 얻은 증거를 토대로 연구팀은 하라파 문명의 후반으로 갈수록 겨울철 몬순은 점차 강해지고 여름철 몬순은 점점 약해졌다는 사실을 발견했다. 이것은 하라파인들이 도시에서 산기슭 마을로 이동한 시기와 일치했다.

지오산 박사는 “우리는 하라파인들의 이주가 몇 달 동안에 걸쳐서 일어났는지 혹은 수세기에 걸쳐서 일어났는지 정확히 알 수는 없다. 그러나 결과적으로 이들의 도시생활이 종말을 고했다는 사실은 알 수 있다”고 말했다.

하라파인들이 히말라야 산기슭로 옮겨간 뒤 1000년 동안에는 농경에 충분한 비가 내렸을 것으로 보고 있다. 그러나 결국에는 이 지역에도 가뭄이 닥쳐 문명 자체가 종국을 맞게 된 것으로 추정된다.

농업생산력이 떨어지면 잉여생산물이 줄어들게 되고, 이는 이집트나 메소포타미아 등과의 교역량 감소로 이어지며 경제문화적 번영이 지속될 수 없었을 것이다.

지오산 박사는 “우리는 인더스 문명이 전적으로 기후 변화로 인해 사라졌다고 말할 수는 없다. 같은 시기에 철기와 말, 마차를 가진 인도-아리안의 문화가 유입되고 있었다. 그러나 겨울 계절풍이 한 가지 역할을 했을 가능성은 매우 높다”고 말했다.

이주 통한 기후변화 대처, 오늘날에 갈등 촉발 우려

그는 이번 연구를 통해 기후 변화의 뿌리가 얼마나 멀리까지 퍼지는지를 알게 돼 놀랐다고 밝혔다.

당시에는 ‘새로운 빙하시대’가 시작되면서 북극의 찬 공기가 대서양과 북유럽으로 몰려 내려왔다. 그 결과 폭풍이 지중해로 밀려들어 인더스 계곡의 겨울철 몬순이 상승하는 결과로 이어졌다.

한편 빙하기 도래가 중앙아시아 아리안족의 남하를 촉진해 인더스 문명지역으로 유입시켰을 것이란 견해도 있다. 그러나 ‘아리안족의 침입’이라고 할 만한 전투 흔적이 지금까지는 발견되지 않았다.

지오산 박사는 “주목할 만한 점은 인더스 문명의 몰락이 오늘날의 우리에 대한 강력한 교훈이 된다는 것”이라고 강조했다.

그는 “이것은 단지 시작일 뿐으로, 기후변화에 따른 해수면 상승은 방글라데시의 저지대나 미국 남부 허리케인 내습지역에서의 거대한 인구이동을 촉발할 수 있다”며, “당시 하라파인들은 이동을 통해 변화에 대처했으나, 오늘날 대규모 인구가 이동하려면 온갖 종류의 울타리를 넘어야 해 정치사회적 갈등이 나타날 수 있다”고 말했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2018-11-14 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터