천문학계에 따르면 우주는 138억 년 전 빅뱅이 일어난 이후 계속 팽창하고 있는 중이다.

관측 결과 우주 팽창 속도는 점차 빨라지고 있다. 과학자들은 팽창이 일어나는 힘의 원천을 암흑에너지(dark energy), 암흑물질(dark matter)로 설명하고 있다.

암흑에너지는 우주의 끌어당기는 힘에 대항해 반대 쪽으로 잡아당기는 힘을 말한다. 이 힘 덕분에 우주가 계속 팽창하고 있으며, 지금의 우주가 형성됐다고 보면 된다.

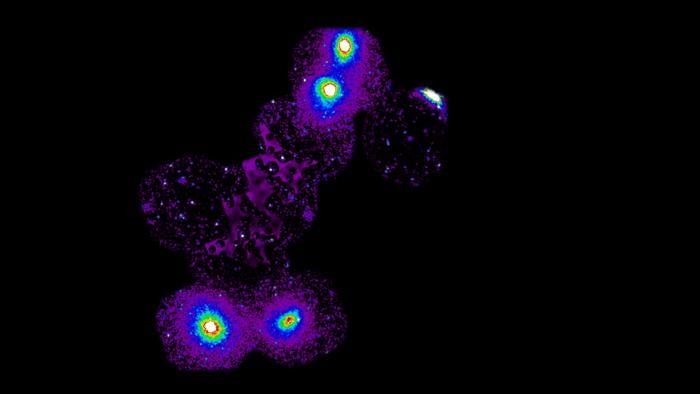

암흑물질은 양자로 구성된 구형의 응축물

암흑물질이란 중력에 영향을 주는 물질을 말한다. 그러나 아직까지 정확한 관측이 되지 않아 궁금증을 더해가고 있다.

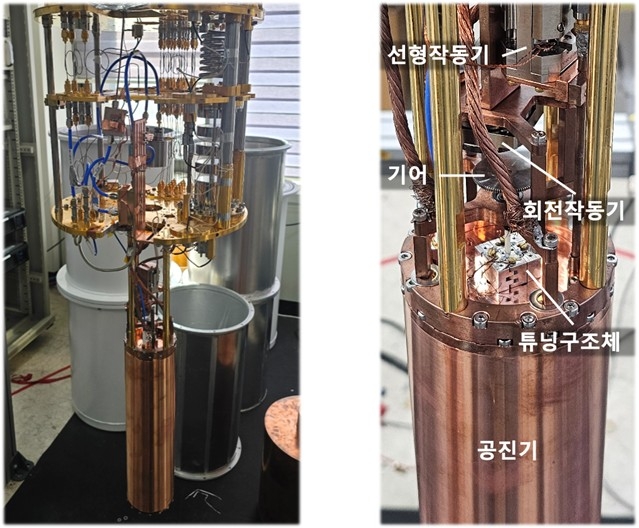

이를 찾기 위해 과학자들은 땅 속 깊은 곳에 예민한 장치를 설치해놓고 탐지활동을 하고 있지만 소식은 전해지지 않고 있다. 그 정체가 암흑 속에 싸여 있다고 해서 이름 역시 암흑물질이다.

우주학자(cosmologist) 들이 작성한 우주론 표준모형에 따르면 우주를 구성하는 성분 가운데 암흑물질이 26.8%를 차지하고 있다. 암흑 에너지가 68.1%인 점을 감안하면 우주는 95.1%가 아직 밝혀지지 않은 미지세계다.

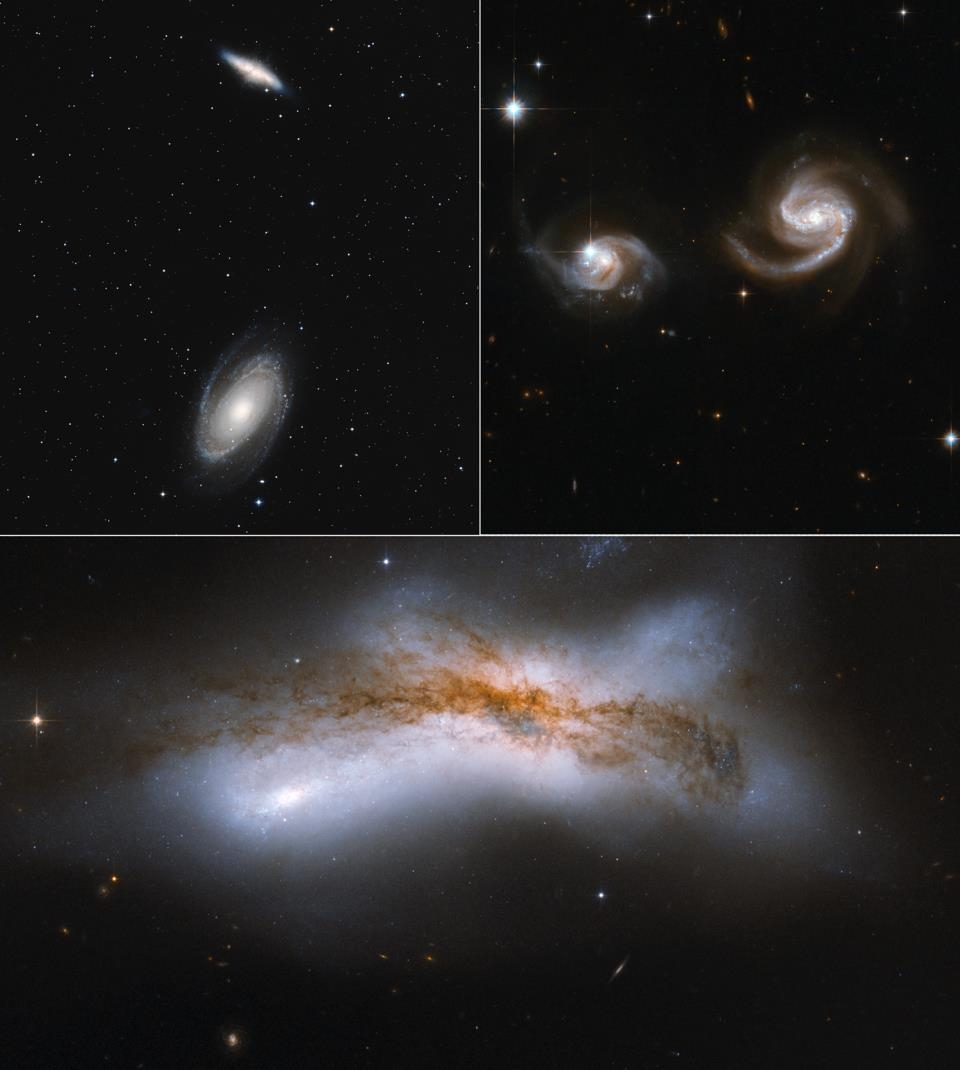

많은 과학자들이 ‘우주 전체를 감싸고 있는 암흑물질이 암흑에너지와 함께 맹렬하게 우주를 잡아당기면서 지금의 우주가 형성됐다’고 설명하고 있다. 이를 잘 나타내주고 있는 것이 현재 인류가 살고 있는 우리 은하다.

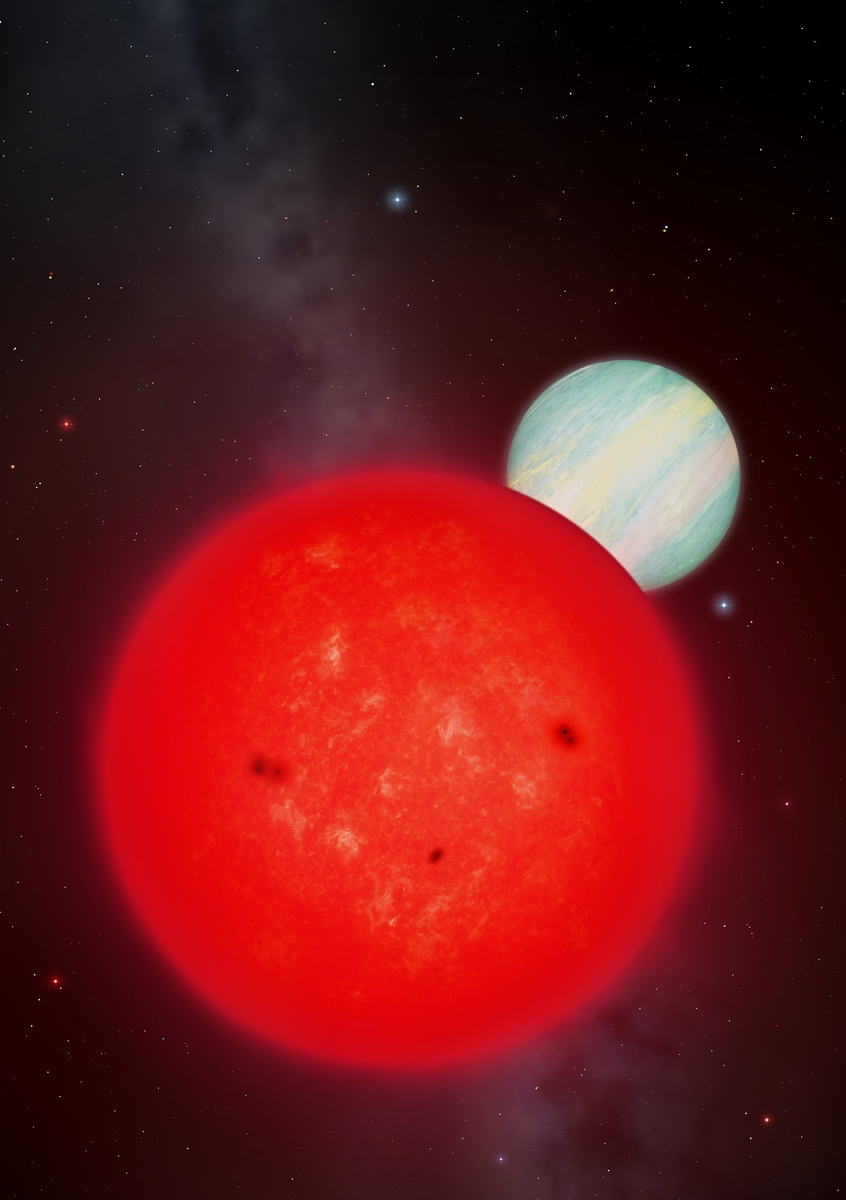

23일 미국과학진흥협회(AAAS) 과학 사이트 ‘유레크얼러트(eurekalert)’에 따르면 태양계가 속해 있는 우리 은하는 원반과 같은 모습을 하고 있다.

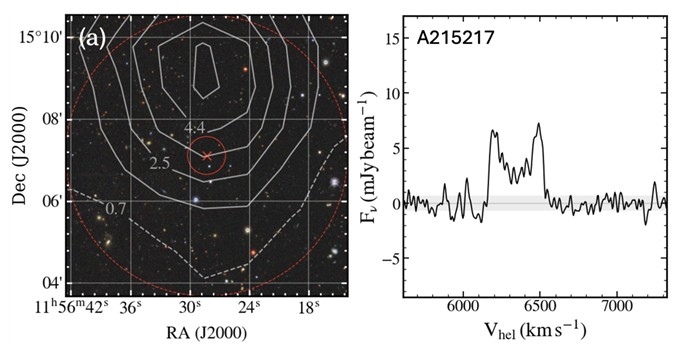

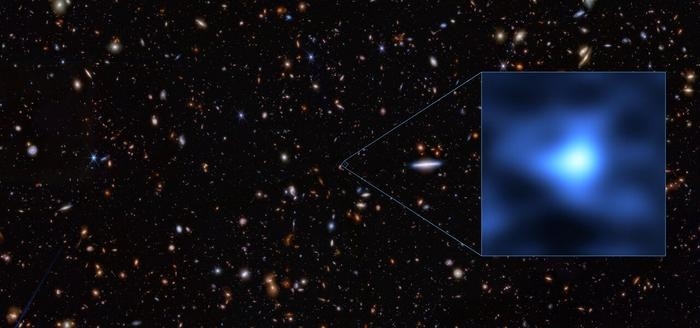

원반과 같은 모습 주변에 희미한 후광 같은 것을 볼 수 있는데 이를 은하 후광(galaxy halos)이라고 한다. 약 13만 광년의 지름에 약 150개의 구상성단으로 구성돼 있는 거대한 별의 집단이다.

그리고 그 주위를 암흑물질로 이루어진 암흑 후광이 둘러싸고 있다. 이 암흑 후광의 지름은 약 4~50만 광년, 질량은 은하 전체 질량의 약 90%에 달한다.

그동안 러시아 과학자들은 이 은하 후광과 암흑 후광을 작게 축소한 다음 그 안에서 암흑물질의 움직임을 설명할 수 있는 수학적 모델을 개발해왔다.

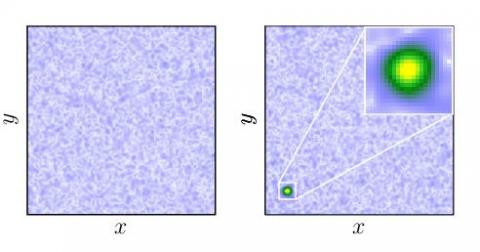

그리고 암흑물질이 양자응축물(quantum condensate)로 이루어진 구형의 물방울 모양을 하고 있다는 연구결과를 발표했다.

이 연구 논문은 미국 ‘물리학회지(Physical Review Letters)’ 최근호에 게재됐다. 논문 제목은 ‘Gravitational Bose-Einstein Condensation in the Kinetic Regime’이다.

연구에는 러시아 과학원 핵연구소(INR RAS)의 이론물리학자 드미트리 레프코프(Dmitry Levkov) 박사, 파닌(A. G. Panin) 박사 등이 참여했다.

중력장과의 관계 동태수학으로 증명

연구팀은 그간 작게 축소한 우주 중력의 상호작용을 모델화한 미니클러스터를 통해 연구를 진행했다.

이를 바탕으로 ‘입자가 최저 에너지 상태에 도달하는 보스ㆍ아인슈타인 응축(Bose-Einstein condensation)’ 및 가장 오래된 은하계의 별들인 ‘보스 스타즈(Bose stars)’의 형성과정을 연구해 왔다.

연구팀은 많은 분석을 통해 실제로 일어나고 있는 해당 현상을 동태방정식(kinetic equation)에 의해 설명할 수 있음을 발견했다.

그 결과 연구팀은 응축시간(condensation time)을 표현할 수 있었으며, 이를 통해 별들이 암흑물질 속에서 생성됐음을 확인할 수 있었다고 밝혔다.

과학자들은 이전에도 레프코프 박사와 유사한 주장을 피력한 바 있다. 그러나 암흑물질이 가상의 이론에 불과한 만큼 이 물질로 인해 중력장(gravity field)에 파동이 일어난다는 주장은 물리학계 전반에서 강한 반발을 불러일으키고 있었다.

암흑물질은 1930년대 천문학자들이 은하무리의 무게를 측정하려고 관측을 하다가 기존의 물질 추정량으로는 이해하기 어려운 중력효과를 설명하기 위해 도입한 것이다. 당시 기존 물질과 암흑물질의 비율은 1대 5에서 1대 6 사이로 추정됐다.

이후 수많은 과학자들이 암흑물질의 실체를 찾기 위한 연구에 뛰어들었지만 이렇다 할 성과를 내지 못하고 있었다. 그러던 중 2012년 힉스입자가 발견돼 표준모형이 제안한 기본입자가 모두 밝혀지면서 많은 과학자들의 관심이 암흑물질에 쏠렸다.

일본 동경대학의 천체물리학자인 요시다 나오키(吉田直紀) 교수는 우주 대폭발 직후 우주에 암흑 물질이 탄생하지 않았다는 전제 아래 현재의 우주를 가상 실험했다. 그 결과 암흑 물질이 없을 때, 별과 은하는 거의 형성되지 않았다는 사실을 확인했다.

2014년 4월에는 미 물리학회지에 ‘불임 뉴트리노(sterile neutrino)’가 암흑물질일 것 이라는 연구결과가 실렸다. 불임 뉴트리노는 약한 상호작용을 하지 않는 중성미자를 말한다.

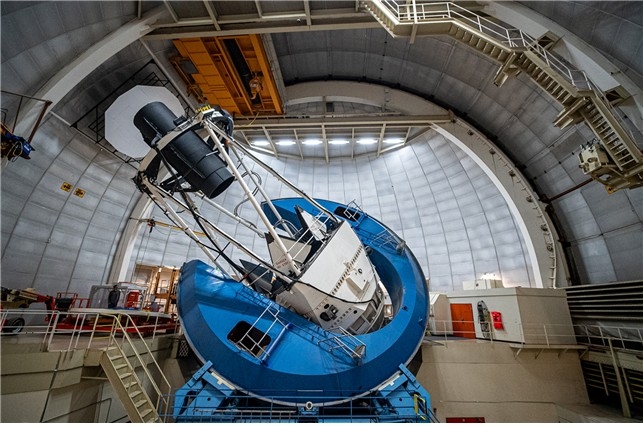

미국 캘리포니아대 연구팀은 유럽우주국(ESA)의 XMM-뉴턴우주망원경을 통해 관측한 X선 스펙트럼을 분석했다.

연구팀은 그 결과 3.5킬로전자볼트(KeV)의 X선이 7KeV 질량의 불임 뉴트리노(sterile neutrino)가 붕괴할 때 나온 신호임을 이론적으로 규명했다고 밝혔다. 이것이 정말 불임 뉴트리노에서 온 신호가 맞다면 불임 뉴트리노야말로 암흑물질을 설명할 수 있는 가장 단순한 모형이라는 주장이다.

그러나 당시 관측한 신호가 매우 미약해 과학계로부터 큰 반응을 얻지 못했다.

한편 암흑물질의 속성 역시 그동안 과학자들을 힘들게 했다. 암흑물질이 다른 물질들처럼 전자기방사선(electromagnetic radiation)을 방출하지 않고 있기에 과학자들은 ‘암흑물질이 중력장에 영향을 미치고 있다’는 주장을 펼 수 없었다.

이런 상황에서 모든 은하계가 거대한 규모의 암흑물질 덩어리로 덮여 있었고 그 덩어리가 무슨 역할을 하고 있는지 설명하는 것은 너무나 힘든 일이었다.

그런데 레프코프 박사 연구팀의 연구 결과는 암흑물질을 통해 중력장에 움직임이 가해지고 있다는 사실을 증명하고 있는 것으로서 관련 연구에 큰 진전을 이룩한 것이다. 연구팀은 또 수식을 통해 암흑물질이 구형의 물방울 모습이라는 결론도 도출했다.

레프코프 박사는 “후속 연구를 통해 가장 오래된 은하계의 별들의 수를 헤아리고, 이를 통해 그 안에 있는 암흑물질 덩어리의 실체를 밝혀나갈 계획”이라고 말했다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2018-10-23 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터