금속 분말을 ‘녹여서’ 형상을 만드는 것과 ‘붙여서’ 만드는 것 중 어느 방법이 더 효율적일까. 조각상을 만드는 어느 조각가의 고민이 아니다. 금속 3D 프린터의 프린팅 방식에 대한 내용이다.

첨단기술 전문 매체인 뉴아틀라스(Newatlas)는 최근 프린터 업계의 선두주자인 HP가 저렴하면서도 출력 속도가 빠른 금속 3D 프린터를 선보였다고 보도했다.

뉴아틀라스에 따르면 새로운 제품은 기존 금속 3D 프린터들에 비해 50배나 빠른 속도로 다양한 금속 부품들을 출력할 수 있다. (관련 기사 링크)

제조 패러다임을 바꾸는 금속 3D 프린터

금속 3D 프린터의 사용처는 무궁무진하다. 제조업의 패러다임을 바꿀 수 있을 정도다.

플라스틱 소재를 주로 사용했던 초창기 3D 프린터를 생각하면 오산이다. 최근 들어서는 다양한 금속 재료를 가공해 이를 대량 생산하는 단계에까지 다다른 상태다.

금속 3D 프린터의 특징 중 하나는 금형(金型) 없이도 부품을 만들 수 있어 제조비용과 시간을 혁신적으로 줄일 수 있다는 점이다.

따라서 기존 제조 공정으로는 만들기 어려운 제트 엔진이나 로켓 같은 첨단 장비들의 부품도 얼마든지 생산할 수 있다.

한국생산기술연구원이 조사한 바에 따르면 전 세계 3D 프린터 시장의 규모는 지난 2016년의 7조 원 정도에서 올해는 약 14조 원 정도까지 성장할 전망이다. 이 가운데 금속 3D 프린터는 절반 정도를 차지할 것으로 전망된다.

이처럼 금속 3D 프린터의 시장 규모가 급성장하고 있는 가운데, 금속 소재를 프린팅하는 방법에 대해서도 다양한 기술이 시도되고 있어 눈길을 끌고 있다.

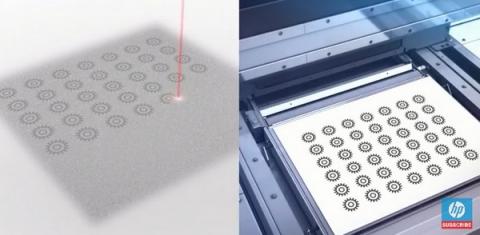

현재까지 금속 소재 프린팅의 주류 기술은 ‘선택적 레이저 용융(SLM)’이다.

SLM(Selective Laser Melting)은 금속 분말을 베드 위에 일정한 두께로 뿌린 후 원하는 부분에만 레이저빔을 주사하여 분말을 녹이는 방식이다.

분말이 녹아 일정한 틀이 만들어지면 다시 그 위로 분말이 뿌려지고 레이저빔을 비추는 과정이 반복되면서 의도하는 형태가 만들어진다. 이 같은 과정이 SLM 기술의 핵심으로서, 독일 프라운호퍼 연구소가 특허를 보유하고 있다.

현재 금속 3D 프린팅 시장의 80%는 SLM이 차지하고 있다. 이오에스(EOS), 컨셉레이저, 3D시스템즈 같은 업체 등이 관련 시장을 이끄는 중이다.

그런데 결정적인 문제가 있다. 레이저를 이용해 금속 분말을 조금씩 녹여서 붙이다 보니 시간이 오래 걸린다는 점이다.

따라서 복잡한 구조를 가진 제품을 만드는 것이 아니라면, 금속 3D 프린터를 사용하는 것이 오히려 비효율적이 될 수 있다는 것이 전문가들의 의견이다.

금속 분말을 녹이는 기술에서 붙이는 기술로 진화

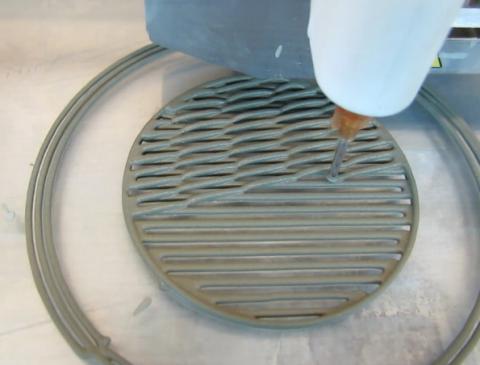

SLM의 단점을 보완하기 위해 등장한 방식이 바인더젯(binder jet)이다.

HP가 최근 선보인 ‘메탈젯(Metal Jet)’은 바로 이 바인더젯 기술을 기반으로 한 제품이다. 기존 SLM 방식보다 50배나 빠르면서도 프린팅에 드는 비용은 10배 정도 저렴하다는 것이 HP측의 설명이다.

HP의 관계자는 “금속 분말과 접착제를 이용해 출력한 후 열을 가해 단단하게 만든다”라고 밝히며 “다시 말해 분말 형태의 소재 위에 액상의 접착제를 분사시켜 분말을 결합하면서 쌓아 올리는 방식”이라고 설명했다.

이 관계자는 또 “프린팅된 출력물은 금속사출성형기술(MIM)에서 사용하는 용광로를 거치면 완제품이 되기 때문에 3D 프린팅을 통해서도 대량 생산의 가능성을 보여준 기술이라 할 수 있다”라고 덧붙였다.

이번에 출시된 HP 메탈젯의 사양을 살펴보면 430×320×200mm 정도로, 소규모 부품을 프린팅하는데 적합하도록 설계되었다. 이는 복잡한 구조를 지닌 작은 물체를 대량으로 출력하기에 적합한 형태다.

현재까지는 스테인리스 강철 소재 분말만을 사용할 수 있는데, 조만간 알루미늄 합금 같은 소재로까지 사용범위가 확대될 것으로 업계는 전망하고 있다.

메탈젯을 사용해 프린팅한 대표적인 제품으로는 의료용 스테인레스 스틸 부품을 꼽을 수 있다.

이에 대해 HP 관계자는 “암 발생 여부를 파악할 때 활용하는 조직 검사의 경우 스테인레스 스틸로 날카로운 모양을 만들어 조직을 떼어 내는 방법을 쓴다. 그런데 여기 쓰이는 스틸은 위생상의 이유로 일회용으로만 쓰고 버리는 경우가 많다”라고 언급하며 “작고 정교한 부품을 한 번만 쓰고 버려야 한다면 저렴하게 대량으로 제조해야 하는 것이 좋다. 메탈젯이 이런 작업에 적당하다”라고 강조했다.

물론 바인더젯이 장점만 있는 것은 아니다. SLM로 만든 제품들에 비해 입자 치밀도가 낮다는 문제점이 있다. 따라서 입자의 치밀도나 인장 강도가 높은 제품을 만들어야 한다면 아직은 바인더젯 방식으로 만든 출력물은 사용하기 어렵다는 것이 전문가들의 의견이다.

또 다른 단점도 있다. 바인더젯은 프린터에서 출력물을 꺼낸 다음, 이를 다시 용광로 같은 열처리 설비에 넣었다가 꺼내야 한다. 때문에 번거로운 수작업 공정을 거쳐야 한다.

이에 대해 HP의 관계자는 “현재 바인더젯 방식이 빠르게 출력물을 만드는 장점은 갖췄지만, 최종 완성도나 공정의 효율성 등을 고려하면 보완할 점도 많다”라고 밝혔다.

- 김준래 객원기자

- stimes@naver.com

- 저작권자 2018-10-01 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터