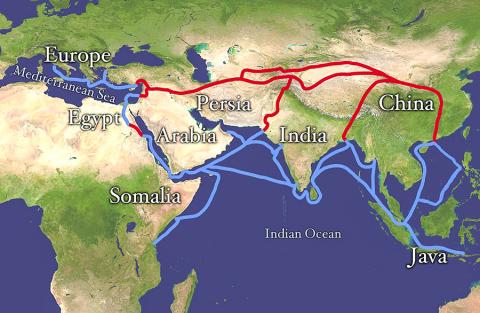

고대 문명들이 이전에 생각했던 것보다 더 세계화되어 있었다는 사실을 발견했다.

이는 국제 과학자팀이 에너지 소비를 측정해 나온 연구결과다. 연구팀은 이에 대해 “원거리 경제 교류가 오랫동안 여러 사회에 도움이 됐을 수 있다는 점을 시사한다”고 밝혔다.

연구팀은 흔히 하듯 특정 지역이나 문화에 초점을 맞추지 않고 시야를 넓혔다. 또 방사성 탄소연대 측정법을 사용해 좀더 광범위하고 장기적인 규모로 인류 사회를 조사했다.

미국 센트럴 플로리다대 정치학부 야코포 아 바죠( Jacopo A. Baggio) 조교수가 이끈 이 연구는 미 ‘국립과학원 회보’(PNAS) 18일자에 소개됐다.

연구에는 논문 제1저자인 제이콥 프리맨(Jacob Freeman) 유타대 고고학과 조교수와 와이오밍대 인류학과 에릭 로빈슨(Erick Robinson) 박사후 연구원이 참여했다.

에너지 소비 많을수록 사회 번성

연구팀은 역사적으로 여러 사회가 종종 동시에 번성과 쇠락을 경험한다는 사실을 발견했다. 이런 과정은 동시성(synchrony) 혹은 ‘동시 발생’으로 알려져 있다.

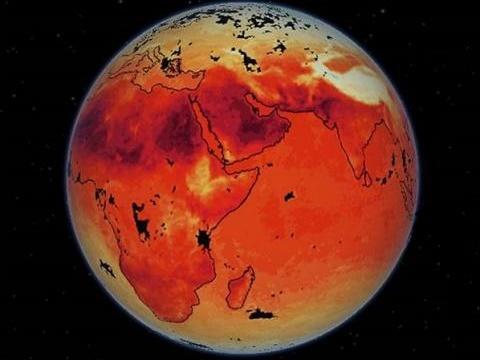

이들은 방사성탄소 연대 측정과 역사 기록을 통해 1만년 전에서 400년 전에 이르는 기간 동안의 에너지 소비를 측정했다. 이 기간은 약 1만년 전 빙하기가 끝나 지구가 따뜻해지기 시작한 지질시대인 현 홀로세(Holocene, 충적세)의 상당 부분을 포함하고 있다.

조사 결과, 에너지 소비가 많을수록 인구가 늘고 정치 및 경제활동이 활발해 지면서 사회가 번성한 것으로 관측됐다.

조사 대상지역에는 미 서부와 영국 및 아일랜드 지역, 호주와 칠레 북부지역이 포함됐다.

연구팀은 조사지역의 고대 쓰레기 퇴적층에서 나온 곡물 씨나 동물의 뼈, 불에 탄 나무 같은 유기물을 대상으로 방사성탄소 연대 측정을 실시해 시기를 알아냈다.

방사성탄소 연대 측정은 유기 물질의 연대를 확인하기 위해 탄소-14 원자의 방사성 붕괴를 측정하는 방법이다.

사회 수용능력 과부하시 세계화 전략 펼쳐

연구 결과에 따르면 초기의 세계화(globalization)는 한 사회의 수용능력이 과부하되기 시작했을 때 일어난다. 과부화된 사회는 다른 사회들과의 이주나 무역, 갈등을 통해 한 단계 더 성장하게 된다.

바죠 교수는 “사회의 복원력, 즉 재난을 극복하는 능력에 대한 연구가 특히 중요하며, 방사성탄소 연대 측정은 이를 평가하기 위한 중요한 도구”라고 말했다.

바죠 교수는 “복원력은 본질적으로 역동적이기 때문에 짧은 기간에 이를 이해하기는 매우 어렵다”고 밝혔다.

연구팀은 사회의 흥망이 문명의 고유한 부분이라고 보고 있다.

바죠 교수는 “우리 데이터는 400년 전에 멈춰 있고, 이후 유기체 경제로부터 화석 연료 경제로의 거대한 변화가 일어났다”고 말했다. 그는 “그럼에도 불구하고 현재 여러 사회의 상호의존성을 생각하면 유사한 동기화(synchronization) 경향이 오늘날에도 계속되고 있다”고 강조했다.

사회의 상호의존성, 유익하지만 때로는 몰락의 원인 되기도

프리맨 교수는 “이번 연구는 여러 사회가 연결 고리를 만들고 상호의존적이 되는 이른바 세계화 과정이 수천 년 전부터 인류 사회에서 이루어져 왔다는 사실을 시사한다”고 말했다.

만약 모든 문화가 완전히 고유하다면 에너지 소비에 대한 인류 기록에서 아무런 동시성이나 조화(harmony)를 찾아보기가 어려울 것이라는 것이 그의 생각이다.

로빈슨 연구원은 문화는 특정 시점에서만이 아니라 장기적인 관점에서 볼 필요가 있다는 입장을 밝혔다.

그는 “우리가 미술 작품 전체를 잘 이해하기 위해서는 그림 앞에서 전후 좌우로 움직이며 감상하고, 그림을 보는 시간도 달리해야 한다”며 “그와 같이 좀더 넓은 시각을 갖는다면 우리는 문화적 차이와 관계없이 여전히 다른 사람들과 상호의존적”이라고 설명했다.

그런데 상호의존성은 사회에 이점을 주지만 또한 몰락의 원인이 될 수도 있다.

로빈슨 연구원은 “더 긴밀하고 상호의존적이 될수록 한 국가에서 다른 국가로 퍼져나가는 주요한 사회적 혹은 생태학적 위기에 취약할 수 있다”며 “더 많이 동기화될수록 우리는 모든 달걀을 한 바구니에 집어넣지만, 예기치 못한 변화가 닥칠 때 적응력이 떨어질 수 있다”고 지적했다.

그는 2007년~2008년에 일어난 금융위기를 최근에 나타난 위기 부적응 사례로 제시했다.

이번 연구는 인류사 연구에 많은 시사점을 던져준다.

바조 교수는 “이번 연구를 통해 더욱 긴 기간 동안의 추세를 관찰하고, 실제로 사회가 어떻게 반응하고 적응하며 이들 사회의 번성과 쇠락이 어떤 모습이었는지를 알 수 있었다”며 “현대 사회가 이 연구로부터 역사의 교훈을 배울 수 있기를 기대한다”고 덧붙였다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2018-09-19 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터