지난 2003년 인간 유전체 비밀을 밝히기 위한 휴먼 게놈 프로젝트(Human Genome Project)가 끝났을 때 과학자들의 마음은 크게 부풀어 있었다.

그들은 인간 DNA를 구성하는 30억 쌍의 염기 배열을 모두 판독하면 난치병의 원인을 밝혀내고 근본적인 치료를 할 수 있을 것으로 예상했다. 그러나 현실은 그렇지 않았다.

미 국립보건원(NIH) 원장인 프랜시스 콜린스 (Francis Sellers Collins) 박사는 24일 인터넷 매체 ‘복스(VOX)’ 지와의 인터뷰를 통해 “2형 당뇨병의 원인을 아직 밝혀내지 못하고 있다”고 말했다. 그는 휴먼 게놈 프로젝트의 핵심 역할을 했던 인물이다.

GWAS 통해 미래 질병 예측

콜린스 원장은 “그러나 12개의 유전자가 2형 단백질의 핵심적인 원인이 되고 있는 것으로 추정한다”며 “향후 2년 안에 이들 유전자의 정체가 밝혀질 것”이라고 말했다. 다만 그의 주장대로 당뇨병의 비밀이 완전하게 밝혀질 수 있을지는 아직 미지수다.

지금까지 발표된 연구 결과에 따르면 1형과 2형 당뇨병의 원인이 되고 있는 유전자는 수백여 개에 이른다. 많은 유전자들이 아직까지 규명되지 않은 갖가지 세분화된 역할을 수행하면서 당뇨병에 크고 작은 영향을 미치고 있는 중이다.

이는 당뇨병의 비밀을 밝혀내기 위해 아직 갈 길이 멀다는 것을 말해주고 있다. 실제로 사람과 사람 간의 차이 혹은 사람과 다른 생물들과의 차이를 나타내는 유전자 변이의 폭은 예상을 넘어설 만큼 다양하고 광범위하다.

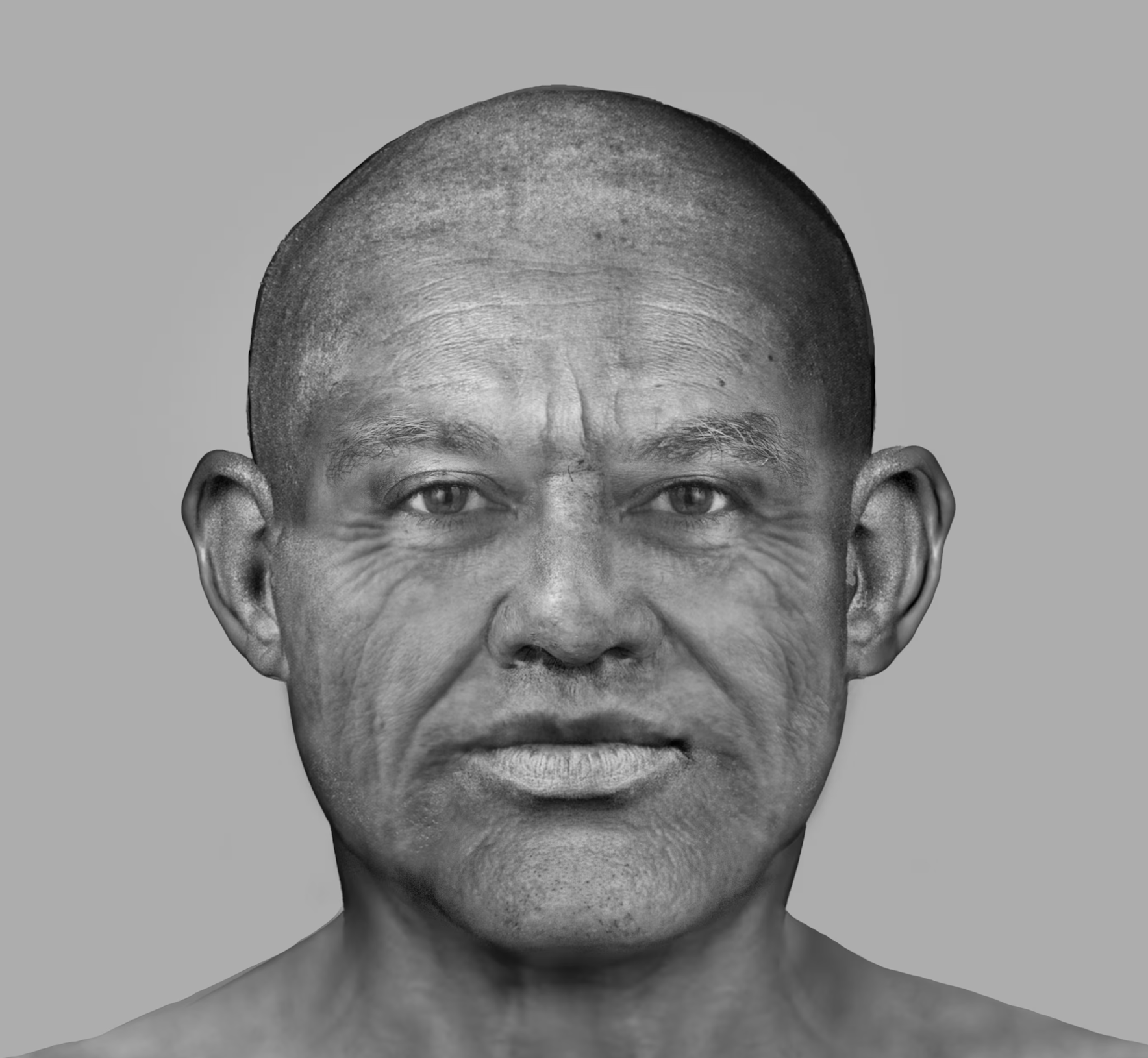

최근 과학저널 ‘네이처 제네틱스’ 지는 약 110만 명의 유럽인 조상들을 대상으로 유전자를 분석한 결과를 발표했다. 그 결과 모든 사람이 다른 사람과 서로 다른 염기서열을 갖고 있으며, 그 종류가 약 1100만 건에 달했다.

과학자들은 이런 상황에서 휴먼 게놈 프로젝트를 끝냈을 때 꿈꿨던 유전자 예측이 가능할지 의문을 품어왔다. 그러나 최근 ‘전장유전체 연관성 분석(genome-wide association study)’이란 연구기법이 등장하면서 이런 의문을 불식할 수 있는 길이 열리고 있다.

‘GWAS’이라고 표기되는 이 기법은 일본 이화학연구소의 오자키(Ozaki) 박사 연구팀이 최초로 시도한 것이다. 특정 부위의 DNA 염기서열이 변이된 SNP(단일뉴클레오티드다형태) 유전자형 중에서 특정 질환 혹은 형질과 연관된 SNP를 발굴하는 분석 기법이다.

‘복스’ 지는 과학자들이 이 기법을 적용해 그동안 몰랐던 다양한 특징들을 찾아내고 있다고 전했다. 과학자들은 그동안 이 기법을 통해 인간 유전자 안에서 다양한 질병의 원인을 탐색했고, 수천 건의 특징을 찾아냈다.

“유전학은 과학의 한 분야, 점성술과 달라”

GWAS 연구는 환자와 건강한 사람의 DNA를 비교 분석하는 방식으로 진행된다. 만약 질병을 갖고 있는 사람에게서 유전적 변이가 더 많이 발견된다면, 연구자들은 이 변이가 앓고 있는 질병과 ‘연관이 있다’고 본다.

연구자들은 관찰을 통해 DNA 변이의 표지인자인 SNP를 읽어내면서 질병과 유전자 변이 간의 관계를 추적해나간다. 최근 그 효용성이 입증되면서 GWAS를 적용한 논문건수가 급증하고 있다.

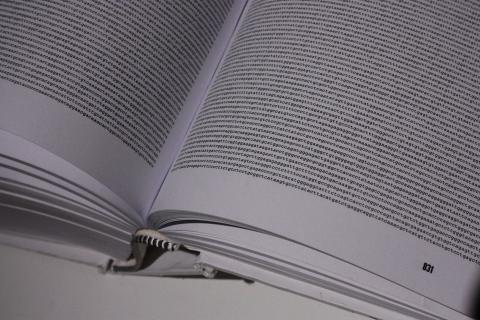

지난 2007년 GWAS를 통해 작성한 논문은 240건이었다. 10년이 지난 2017년에는 10배가 훨씬 넘는 3800건으로 늘어났다. 2007년 GWAS에 참여하는 과학자는 수백 명 정도였지만, 10년이 지난 2017년에는 수 만 명에 이른다.

관계자들은 GWAS에 참여하는 연구자가 늘어날수록 유전체의 더 놀라운 비밀이 밝혀질 수 있을 것으로 보고 있다. 2003년 휴먼 게놈 프로젝트가 완료될 당시 품었던 기대가 실현될 수 있다는 것.

그러나 비판도 제기되고 있다. 너도 나도 DNA 분석을 시도하면서 결과적으로 GWAS의 남용이 이루어질 수 있으며, 이를 상업화할 경우 미래 운명을 점치는 점성술처럼 변할 수도 있다는 우려다.

‘A Brief History of Everyone Who Ever Lived’의 저자인 유전학자 애덤 러더퍼드(Adam Rutherford) 박사는 “최근 유전학이 점차 사악해지는(become wicked) 경향이 있다.”며 “진리를 추구하던 초심으로 돌아가야 한다”고 말했다.

러더퍼드 박사가 우려하는 것은 유전학에 대한 대중의 편견이다. 사람들은 유전학을 통해 미래 태어날 아기가 아름다운 눈을 가졌는지, 키가 클 것인지, 뛰어난 지능을 가질 것인지 등에 대해 예측할 수 있기를 원한다는 것.

박사는 “그러나 GWAS에 그런 예측 기능은 없다”고 말했다. “GWAS는 염기서열의 특징을 추적해 건강한 사람과 환자 간의 차이를 비교하는 것이 핵심”이라며 일부 언론이나 비전문가 등을 통해 DNA 예측이 과장되고 있는데 대해 강한 불만을 나타냈다.

많은 우려에도 불구하고 GWAS의 미래는 밝다. 관계자들은 향후 GWAS이 질병 원인을 밝혀내고 치료법에 대혁신을 가져올 것이라는데 동의하고 있다. 머지않아 일반 의사들이 환자 진단을 위해 진료실에 GWAS 시스템을 도입할 것으로 예상하고 있다.

유전학자인 버지니아대학 심리학과의 에릭 투르크하이머(Eric Turkheimer)교수는 “GWAS로 인해 향후 놀라운 일들이 벌어질 것이지만 어디까지나 과학의 영역 안에서 일어나는 일”이라며 GWAS의 오‧남용을 자제해줄 것을 주문했다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2018-08-24 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터