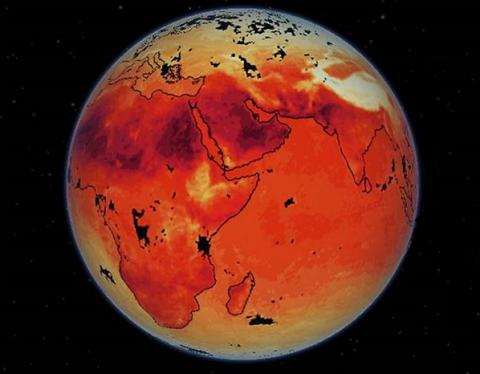

지난달 지구의 지질연대를 주관하는 국제층서위원회(International Commission on Stratigraphy, ICS)는 현재 우리가 지난 4200년 동안의 새로운 지질연대인 ‘메갈라야기(Meghalayan Age)’에 살고 있다고 선언했다.

ICS에 의하면 메갈라야기는 4200년 전 해양, 대기 순환의 변화로 인해 발생한 대규모 가뭄과 함께 시작됐다. 이런 지구온난화 현상은 거의 2세기 동안 지속됐다. 그로 인해 이집트, 그리스, 메소포타미아, 양쯔강 등의 인류 문명이 심각한 타격을 입었다.

이후 지구는 온난화가 이어졌고, 지금에 이르게 된다. ICS는 우리가 지금 메갈라야기에 살고 있다는 사실을 정식으로 국제연대층서도표에 반영하겠다고 발표했다. 그런데 이 발표를 놓고 과학자들 간에 논란이 벌어지고 있다.

ICS, 인류세 대신 메갈라야기 채택

9일 ‘사이언스’ 지에 따르면 많은 과학자들은 지금의 시대가 ‘인류세(Anthropocene)’로 기록돼야 한다고 생각한다. 인류세는 인류 문명이 농업, 산업 혁명 등을 통해 지구 기후와 생태계를 변화시켜 만들어낸 새로운 지질시대를 말한다.

그러나 ICS의 마지막 선택은 인류세가 아닌 메갈라야기였다. 극심한 지구온난화가 이미 4200년 전에 발생했으며, 이로 인해 고대 인류 문명에 큰 변화가 있었고 유사한 현상이 지금까지 이어지고 있다는 것.

이에 따라 지질연대를 구분한 국제연대층서도표에는 인류세가 아닌 메갈라야기가 등재될 예정. 이제 과학자들은 빙하시대(Ice Age)가 끝난 후 시작된 지난 1만1700년 동안의 홀로세(Holocene Epoch)를 세 시기로 구분해야 한다.

가장 오래된 시기는 1만1700년~8300년 전까지의 그린란드기(Greenlandian), 8200년~4200년 전까지 중간 단계는 노스그립기(Northgrippian), 4200년 전부터 지금까지의 시기는 새로운 메갈라야기(Meghalayan)란 용어를 사용해야 한다.

그러나 많은 과학자들이 ICS에 반발하고 있다. 미국 메사추세츠 주립대학의 기후학자 레이몬드 브래들리(Raymond Bradley) 교수는 “홀로세 마지막 4200년 동안의 시기를 메갈라야기로 구분한 ICS의 발표는 전혀 근거 없는 행위”라며 분개했다.

미국 아리조나 대학의 고기후학자 제시카 티어니(Jessica Tierney) 교수도 “ICS가 4200년 이전에 발생했던 가뭄과 젖은 주기(wet periods)를 한데 합쳐 엉뚱한 지질시대를 만들어냈다”며 메갈라야기에 대한 강한 불만을 표명했다.

일부 과학자들은 메갈라야기에 대한 개념이 7년 전 학술지에 처음 제기된 이후 충분한 논의가 진행되지 않았다고 주장했다. 4200년 전의 기후변화가 지금의 심각한 상황을 몰고 올 만큼 지속적이고 전 지구적인 영향을 미친 것인지에 대해 의문을 제기하는 것이다.

"ICS의 메갈라야기 채택은 정치적 재난"

메갈라야기란 용어를 제대로 이해하려면 1990년대로 거슬러 올라가야 한다. 당시 예일대 고고학자인 하비 바이스(Harvey Weiss) 교수는 지금의 시리아 북부 지역에서 아카드 제국의 도시 델 레일란(Tell Leilan) 유적을 발굴했다.

그리고 4200년 전 이 도시가 극심한 가뭄에 시달렸으며, 이런 가뭄현상이 인근 메소포타미아 전역의 공통적인 현상이었다고 주장했다. 이런 사실이 웨일즈 대학의 지질학자 마이크 워커(Mike Walker) 교수에게 알려졌다.

그는 다른 과학자들과 함께 빙하시대 이후 1만1700년 동안의 홀로세를 전기‧중기‧후기 세 시기로 구분하려는 노력을 기울이고 있던 터였다. 당시 ICS는 워커 교수의 연구에 큰 기대를 걸고 있었다.

이후 순풍을 타듯이 연구가 진행됐다. 첫 번째 시기와 두 번째 시기를 ‘그린란드기’와 ‘노스그립기’로 규정하는 데는 별 어려움이 없었다. 그러나 세 번째 시기를 규정하는데는 여러 가지 문제가 발생했다.

많은 과학자들은 4200년 전 유럽, 아시아, 아메리카 등 전 세계를 휩쓴 가뭄의 원인을 동남아시아 지역의 계절풍 몬순(monsoon)이 약화된 것에서 찾았다 .

그러던 중 2012년 초 인도 마우물루 동굴(Mawmluh Cave)에서 고대 기후를 추정할 만한 석순들이 발견됐다. 이 석순들은 층마다 각각 다른 수준의 산소 동위 원소를 지니고 있었다. 과학자들은 이를 통해 4200년 전 사막화현상이 있었음을 확인할 수 있었다.

워커 교수는 이 석순들이 메갈라야기의 시작을 알리는 명백한 증거라고 확신했다. 2012년 초에 보고서가 발표됐고 같은 해 6월 ICS 측은 워커의 주장을 전격적으로 받아들이게 된다. 당시 ICS의 조치에 과학계는 크게 놀란 것으로 알려졌다.

당연히 반박연구가 진행됐다. 캘리포니아 주립대학의 고기후학자인 아쉬쉬 시나(Ashish Sinha) 박사는 마우물루 동굴의 석순을 가져다 다시 분석했고, 석회석을 녹인 물의 흔적을 발견했다. 이는 4200년 전 인근 지역에 가뭄이 극심했다는 주장을 부인하는 것이다.

중국 시안교통대학의 고기후학자들 역시 같은 동굴의 석순 분석을 통해 워커 박사의 연구 결과에 대해 강한 의문을 제기했다.

노던 아리조나 대학에서는 석순뿐만 아니라 호수 퇴적물, 빙하 연구 등을 통해 무려 550편의 고기후학 관련 보고서를 발표했다. 논문을 작성한 연구자들은 “그 어느 곳에서도 가뭄으로 인한 기후변화 흔적을 발견하지 못했다”며 워커 교수의 연구 결과를 정면으로 반박했다.

영국 UCL의 고고학자 마크 알타윌 교수는 “메갈라야기 채택은 가뭄 때문이 이루어진 것이 아니라 정치적 영향력 때문”이라며 ICS의 조치를 개탄했다. 프라하 대학의 고고학자인 가이 미들톤(Guy Middleton) 교수 역시 “ICS가 새로운 신화를 만들고 있다”고 조롱했다.

이런 비난이 2012년 이후 지금까지 지속되고 있는 중이다. 어떤 과학자들은 ICS가 논란을 잠재우기 위해 지난 10년간 홀로세 구분에 대한 토의를 일절 금하고 있다고 힐난하고 있다. 메갈라야기에 대한 논란은 계속 이어질 전망이다.

- 이강봉 객원기자

- aacc409@naver.com

- 저작권자 2018-08-09 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터