지난해 9월 3일 북한이 실시한 지하 핵실험의 정확한 지점과 구체적인 내용이 공개됐다. 당시 핵실험으로 진도 5.2의 인공 지진이 발생했으며 이어 진도 4.5의 여진이 발생했다.

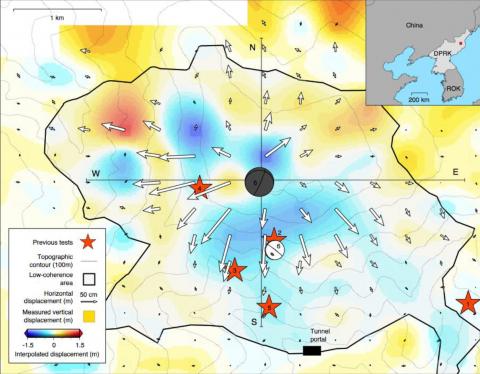

과학자들은 ‘합성 개구(開口) 레이더’(SAR Synthetic Aperture Radar)를 이용해 획득한 자료에, 지진파 측정 자료를 보완해서 당시 핵실험 폭발로 산이 움직였다는 사실을 확인했다.

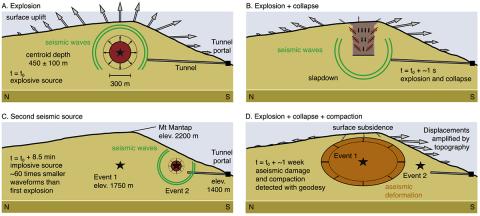

폭발 직후 산이 부풀어 올랐다가 내부 붕괴가 일어나면서 결국 높이가 낮아졌다. 미국 캘리포니아 버클리 대학의 지진학자인 롤란드 버그만(Roland Burgmann) 교수는 “마치 팬케이크를 굽는 것 같았다”고 더 버즈(The Verge)는 보도했다.

당시 북한 핵실험은 풍계리 핵실험장에 있는 만탑산 아래에서 실시됐다. 싱가포르, 미국, 독일, 중국 등으로 이뤄진 국제연구팀은 전세계 지진파 자료와 폭발장소 주변의 지진측정 자료를 바탕으로 삼았다. 여기에 독일 테라SAR-X (TerraSAR-X)레이더와 일본의 알로스2(ALOS-2) 레이더 자료를 결합했다.

이같은 새로운 방식의 분석을 통해서 국제연구팀은 지하핵실험 폭발로 만탑산 표면이 바깥으로 최대 3~4m 정도 부풀어 올랐다가, 내부 빈 공간이 무너지면서 결국 산 높이는 약 50cm 정도 낮아진 것으로 결론을 내렸다.

정상 아래 2지하 450m에서 핵실험

국제연구팀은 또 이 자료들을 컴퓨터로 모델링한 결과 폭발이 일어난 정확한 장소를 집어낼 수 있었다. 이 같은 자료를 바탕으로 국제공동연구팀은 당시 발생한 핵실험의 자세한 내용을 과학저널 사이언스(Science)에 게재했다.

북한의 6차 핵실험은 만탑산 정상 450m 아래에서 지하에서 일어났다. 핵 폭발과 동시에 만탑산 지하의 화강암이 녹으면서 지름 50m에 이르는 지하 구멍이 뚫렸다. 화강암이 녹아내리면서 연이어 지름 300m에 이르는 규모의 바위를 손상시켰다. 이같은 폭발의 영향으로 만탑산은 위로 약 2m 솟아 올랐으며, 바깥으로 최대 3~4m 정도 늘어나게 했다. 물론 만탑산은 일시적으로 불어났다가 수 분 뒤 혹은 수 일 뒤 빈 공간이 무너지면서 내려앉았다.

폭발이 일어난 지 8.5분 뒤에 근처에 있는 지하 공동이 무너져내리는 내파(內波)에 의해 진도 4.5의 여진이 발생했다.

결과적으로 1~2㎞ 길이에 걸쳐 더 큰 규모로 바위가 깨지면서 만탑산은 폭발 전에 비해서 50㎝ 정도 내려앉았을 것이다. 드레거 교수는 “아마도 만탑산에서는 지속으로 폭발후 압밀(壓密compaction) 작용이 발생할지 모르는데, 지진을 동반하지 않는 압밀 과정이 일어나려면 시간이 걸린다”고 말했다.

국제연구팀은 폭발 직후 발생한 여진의 정확한 지점도 확인했다. 여진은 핵실험 후 8.5분 뒤에, 핵실험이 실시된 지점에서 남쪽으로 700m 떨어진 지점에서 일어났다. 여진은 아마도 지하 핵폭발 장소로 접근하는 터널이 무너지거나, 아니면 앞서 실시한 핵실험에 의해 생긴 커다란 구멍이 무너지면서 발생한 것으로 연구팀은 추정했다.

북한이 지난해 9월 3일 실시한 지하 핵실험은 북한이 실시한 6번째 핵실험이었으며 북한이 실시한 것 중 가장 강력한 것이었다. 핵실험 이후 지진학자들은 지진파와 지진파가 움직이는 방향을 분석해서 자연적인 지진인지 핵실험에 의한 진동인지를 구분할 수 있다.

폭발의 규모는 120kt에서 300kt으로 2차대전 당시 히로시마에 떨어진 원자폭탄의 9~23배에 해당하는 규모이다. 그러나 이 이상 정확한 내용은 알려지지 않았다. 예를 들어서 폭발이 정확히 어느 지점에서 시작했으며, 지하 핵실험 폭발로 지형에 어떤 변화가 일어났는지는 아무도 몰랐다. 핵실험 이후 발생한 여진이 무엇 때문에 발생했는지도 확실하지 않았다.

이번 연구의 주저자인 싱가포르 난양공대(Nanyang Technological University) 지구관측소(Earth Observatory)의 텡 왕(Teng Wang)은 “지하 핵실험의 정확한 표면 위치를 완벽한 3D로 확인해서 공개하기는 처음”이라고 말했다.

이번 연구는 최근 ‘지오피지컬 리서치 레터스’(Geophysical Research Letters)에 발표한 내용과는 다소 다른 내용이다. 그 저널은 6차 핵실험 지점을 이번 논문에서 확인한 지점에서 북서쪽 약 1km 지점이라고 주장하고, 당시 폭발이 산 전체를 추가 핵실험에 적합하지 않게 만들었다고 주장했다.

연구에 사용된 ‘SAR 레이더’ 자료는 핵실험이 발생한 지표의 직접적인 이미지를 보여주기 때문에, 폭발을 모니터링하는데 있어서 아주 중요한 역할을 맡았다. 핵실험이 발생한 먼 지점에서 잡은 지진파를 분석해서 폭발지점의 성격이나 내용을 분석하는 기존 방식과는 매우 다르다.

북한 지하 핵실험 메커니즘 처음으로 분석

UC버클리의 지구 및 위성과학과의 드레거(Dreger)교수는 “위성 SAR자료와 지진파 데이터를 함께 활용해서 지하핵실험의 메커니즘을 실제로 보여주기는 이번이 처음”이라고 말했다.

그렇다면 위성에서 측정한 광학이미지와 SAR은 어떻게 다른 것일까? SAR은 지구의 변화 상태를 밤낮없이 그리고 어떤 기상조건에서도 정확하게 측정할 수 있다. 다양한 방향에서 정확하게 지표면을 측정함으로서 만탑산 표면의 3D구조의 전체 모습을 재현할 수 있다고 공저자인 UC버클리의 롤랜드 버그만(Roland Bürgmann) 지구및위성과학 교수는 말했다.

지진파를 이용해서 자연적인 지진과 지하 핵실험으로 발생하는 인공 지진을 구별하는 것은 가능하지만, 이런 방식은 불확실성이 매우 크다. 지하 핵폭발은 보통 가까운 여진을 일으키거나 다른 자연적인 암석의 이동을 유발하는데 암석의 이동은 분석을 혼란시키는 것이다.

싱가포르 난양공대의 텡 왕(Teng Wang), 키빈 시(Qibin Shi), 솅지 웨이(Shengji Wei)와 실베인 바르보(Sylvain Barbot)를 비롯해서 미국 캘리포니아 대학 버클리 캠퍼스의 더글러스 드레거(Douglas Dreger), 롤랜드 버그만(Roland Bürgmann), 그리고 독일 포츠담 독일지구과학연구센터의 베흐디 니쿠(Mehdi Nikkhoo), 독일 하노버 라이프니츠 대학의 마흐디 모타그(Mahdi Motagh), 중국과학원의 키푸첸(Qi-Fu Chen)등의 국제연구팀이 이번 연구를 수행했다.

이번 연구는 싱가포르교육부와 싱가포르 국립연구재단의 지원과 미국 공군연구실험실의 지원을 받았다.

이번 분석을 보면 만탑산 핵실험장이 다시 사용하지 못할 정도로 파괴됐을지 모른다는 일부 주장과 유사한 내용이 들어있다. 만약 6번째 핵실험으로 풍계리 만탑산 지하 핵실험장이 다시 사용하기 어려울 정도로 파괴됐다면, 북한이 외부 기자들을 초청한 가운데 핵실험장을 공개적으로 폐기하겠다고 선언한 것은 북한 입장에서 보면 하나도 손해볼 것이 없는 정치적인 제스추어가 될 수 있다.

그러나 드레거 교수는 “이번 연구가 만탑산 핵실험장이 못쓰게 파괴됐음을 확실히 보여주는 것은 아니며, 복잡한 지하 터널이 얼마나 손상됐는지는 현장에 있는 북한 과학자와 기술자들만이 알 수 있는 일”이라고 신중하게 말했다.

국제연구팀이 활용한 ‘합성 개구레이더’(SAR)는 항공기나 인공위성으로 광범위한 지역에 걸쳐 관측한 레이더정보를 수학적으로 재구성해서 영상화 하는 기술이다.

밤낮없이 측정할 수 있으며, 주파수를 선택하면 날씨에 상관없이 높은 분해능으로 지형관측을 할 수 있다. 공중에서 적당한 간격으로 전파를 발사하여 반사파의 위상과 진폭을 관측한다. 대상물의 서로 다른 부분에서 반사된 전파를 여러 지점에서 관측할 수 있기 때문에, 이 데이터를 컴퓨터로 처리함으로써 원래 지형의 표면을 높은 해상도로 복원할 수 있다.

이때 해상도는 대상까지 거리에 의해 달라지지 않고, 안테나의 크기로 결정된다.

과거에는 처리해야 할 데이터가 너무 많아서, 데이터를 사진필름에 기록한 뒤 광학처리하는 방식으로 지표 등 대상물의 형상을 복원했다. 지금은 컴퓨터로 데이터를 직접 처리할 수 있기 때문에 훨씬 선명한 영상을 빨리 얻을 수 있다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2018-05-14 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터