과학자들이 물고기 척추에 이빨이 있는 고대 백악기 어조(魚鳥)의 두개골 화석을 입체적으로 결합해 공룡이 오늘날의 조류로 전환되는 중추적인 모멘트를 제시했다.

연구 대상이 된 익티오르니스 디스파(Ichthyornis dispar)는 공룡으로부터 오늘날의 조류에 이르는 진화의 흔적에서 핵심적인 위치를 차지하고 있다. 이 종은 약 1억년 전 북아메리카 여러 지역에 서식했으며, 화석에서 이빨이 있는 바닷새처럼 보여 예일대 고생물학자였던 마쉬(O.C. Marsh) 교수와 저명한 동식물 연구가인 찰스 다윈의 관심을 끌었다. 마쉬 교수는 이 어조에 처음으로 이름과 설명을 붙였다.

이 어조는 부분적인 표본은 있었으나 1870년에 처음 발견된 단편적인 화석 이외에 새로 눈길을 끄는 두개골 자료는 없었다. 그러다 최근 미국 예일대가 이끄는 연구팀이 3차원의 두개골이 남아있는 표본에 대해 처음 보고를 했다.

여기에는 한 개의 완전한 두개골과, 원래 예일대에 보관돼 있던 표본의 일부로서 이전에 간과됐던 두 개의 두개골 조각이 포함됐다. 바로 이 표본들이 진화사에서 가장 놀라운 형태 전환 중 하나에 대한 새로운 세부사항들을 나타내준다. 관련 동영상

이번 연구는 과학저널 ‘네이처’(Nature) 2일자 온라인판에 발표됐다.

코 밑에서 진화의 시간 찾아내

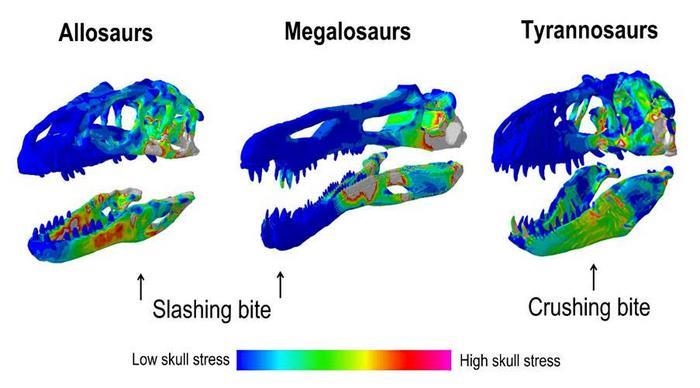

연구를 이끈 예일대 고생물학자 바트-안잰 불라(Bhart-Anjan Bhullar) 조교수는 “놀랍고 과도기적인 이 새의 바로 코 밑에서 모든 진화의 시간을 찾아볼 수 있다”며, “이 새는 뚜렷한 공룡의 턱 근육 구성과 함께 현대적으로 보이는 뇌를 가지고 있었다”고 밝혔다.

불라 교수는, 무엇보다 가장 흥미를 끄는 점은 익티오르니스 디스파가 자연계에서는 처음 모습을 드러낸 것으로 생각되는 새의 부리 모습을 보여주는 점이라고 말했다.

그는 “최초의 부리는 턱 끝에 있는, 뿔로 덮인 뾰족한 펜치 끝과 같았다”며, “그 턱의 나머지 부분은 이빨로 채워졌고, 부리는 처음에 손이 날개로 변형되면서 손을 대리하는 역할을 하기 위해 정확하게 움켜잡는 메커니즘을 가지고 있었다”고 설명했다.

연구팀은 컴퓨터 단층촬영(CT) 기술로 표본을 분석한 다음 예일 피바디 자연사 박물관과 포트 헤이즈의 스턴버그 자연사 박물관, 앨라바마 자연사 박물관, 캔자스대 생물다양성 연구소 그리고 블랙 힐즈 지질연구소의 표본들과 결합해 연구를 수행했다.

이 새 연구에는 배스대 진화센터 대니얼 필드(Daniel Field) 박사와 예일대의 마이클 핸슨(Michael Hanson) 연구원이 논문 공동 제1저자로, 캔자스대의 데이비드 번햄과 포트 헤이즈 주립대의 로라 윌슨 및 크리스토퍼 슈퍼, 앨라바마 자연사박물관의 대너 에릿, 매퀘인 과학센터의 준 이버솔이 공저자로 참여했다.

뇌는 현대 조류, 두개골은 공룡과 유사

필드 박사는 “화석 기록은 지금과 같은 모습을 나타나게 한 진화적 형태 변화의 유일한 직접 증거를 제시한다”며, “이 보기 드문 새로운 표본은 파충류시대로부터 유래한 현대 조류의 가장 가까운 친척인 익티오르니스의 두개골에 공룡과 유사한 특징이 놀랄 만큼 늦게까지 유지되었음을 보여준다”고 말했다.

연구팀은 이번 발견이 현대 조류의 두개골이 어떻게 형성되는지에 대한 새로운 통찰력을 제공한다고 말했다. 익티오르니스 디스파는 과도기적인 부리와 함께 현대 조류와 유사한 뇌를 가지고 있었으나, 두개골의 측두부는 놀랍게도 공룡의 것과 같았다. 이것은 새가 진화하는 동안 뇌가 먼저 변형되었고, 두개골의 나머지 부분은 더 원시적이고 공룡과 같은 형태로 남아있었다는 사실을 가리킨다.

핸슨 연구원은 “익티오르니스는 오늘날의 바닷새인 갈매기나 제비갈매기와 매우 흡사한 모습이었을 것으로 생각된다”며, “이빨은 입을 벌리지 않으면 잘 보이지 않고 아마도 입술 같은 여분의 구강조직으로 덮여 있었을 것으로 여겨진다”고 말했다.

최근 몇 년 동안 불라 교수 연구실에서는 척추동물 두개골의 다양한 측면에 대한 대규모 연구를 수행하면서 종종 조류 부리의 기원에 대해서도 관심을 기울였다. 불라 교수는 “각각의 연구는 우리의 이전 결론을 강화시킨다”며, “익티오르니스의 두개골은 부리와 입천장이 같은 유전자에 의해 패턴화된다는 분자 단계에서의 우리 발견을 입증해 준다”고 밝혔다.

그는 “육지에서 종이 가장 많은 척추동물인 조류의 진화 이야기는 자연사에서 가장 중요한 것 중 하나이며, 우리는 아직도 공룡시대에 살고 있다”고 말했다.

- 김병희 객원기자

- hanbit7@gmail.com

- 저작권자 2018-05-03 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터