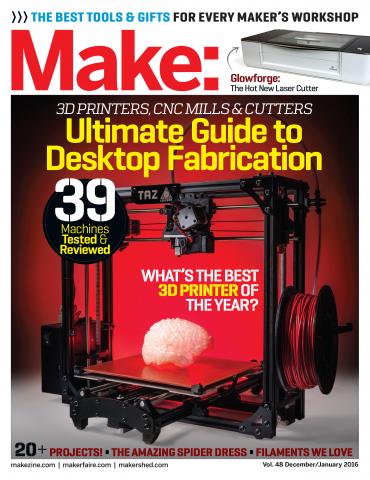

메이커는 미국의 잡지 메이크:(Make:)에서 처음 사용된 개념으로, '창의적인 만들기 활동을 통해 아이디어를 실현하는 사람'을 일컫는다. 간단하게 정의하자면 메이커는 영문 글자 그대로 '만드는 사람'이라는 뜻이다. 언뜻 생각하면 장인(丈人)이나 제작자(製作者)로 대체될 수 있을 것 같은 이 단어가 영어 그대로 사용되는 것은, 오늘날의 ‘만드는 사람’이 기존 언어로는 포용할 수 없는 의미를 지님을 시사한다.

메이커들이 만드는 메이커 문화는 기존의 제작 문화와는 다소 다르다. 기술의 발달로 제작 도구와 방식이 굉장히 다양해지면서 개인이 아이디어를 제품화하기가 쉬워졌기 때문이다.

이러한 차이는 개인의 만들기 활동이 경제적 활동으로 연결되고 산업 구조의 혁명을 주도할 것이라는 전망으로 이어졌다. 이는 미래의 일자리 담론과도 깊은 연관이 있다. 미래에 로봇이 인간의 일자리를 상당 부분 대체한다면 인간의 노동은 ‘창의적 만들기’라는 새로운 형태로 나타날 것이며, 아이디어를 통해 제품을 직접 만들어 판매하는 시대가 온다는 것이다.

우리나라에서 메이커는 아직 대중화된 개념으로 보기는 어렵지만, 메이커 문화가 꾸준히 확산되고 있는 추세이다. 정부의 주도 아래 메이커를 위한 창작 공간(무한상상실)이 전국적으로 설치되었고 메이커들이 일상에서 창의적 만들기를 실천하고 자신의 경험을 공유하려는 경향인 메이커 운동(Maker Movement)도 꾸준히 전개되고 있다.

그렇다면 해외의 메이커 문화는 어떠할까. 사람들은 메이커를 무엇으로 인식하고 있으며 어떤 요소들이 메이커를 한 나라의 문화로 자리 잡게 하는 것일까. 그리고 우리나라가 그로부터 배울 수 있는 교훈이 있을까.

이 글은 대만의 이야기다. 타이베이시의 창조 공간(Creative Park)을 통해 본 대만의 메이커 문화는 대중과 가장 가까운 공간에 자연스럽게 스며들어 있는 모습이었다.

송산문창원구(松山創意園區, Songshan Cultural and Creative Park)

송산문창원구는 타이베이 도심에 위치한 문화 공간이다. 이곳은 과거 담배공장이 모여 있는 공업 단지였지만 1998년 담배 생산이 중단되면서 버려진 공간이 되었다. 2011년 타이베이시는 송산담배공장을 문화유산지구로 지정하고 ‘문화와 창조’를 주제로 공간을 재구성하여 송산문창원구를 탄생시켰다.

송산문창원구는 담배공장의 공업단지 모습을 그대로 유지하면서 숲속 공원을 컨셉으로 하는 문화공간이었다.

과거 공업단지 내에는 창고라고 불리는 담배를 생산하는 건물 이외에도 탁아소, 학교 등 공장의 직원들을 위한 다양한 시설이 있었는데 현재 대부분의 창고는 전시 공간으로 활용된다. 탁아소는 서점과 카페가 학교는 대만디자인박물관이 되었다.

주말에는 공원길을 따라 프리마켓(flea market)이 열려 개인이 직접 만든 제품을 판매하는 곳으로도 활용되고 있었다.

눈에 띄었던 건 성품생활(誠品生活, The Eslite Spectrum)이라는 백화점이었다.

외관은 일반 백화점과 크게 다를 바가 없었지만 안으로 들어가자 이곳이 특별한 백화점이라는 것을 금방 알아차릴 수 있었다. 많은 상점들이 내부에 공방을 가지고 있었고 가죽공예, 유리공예, 목공예 등 온갖 종류의 만들기가 백화점 곳곳에서 이루어지고 있었다.

성품생활은 단순히 제품을 구매하기 위한 쇼핑 장소가 아니라 체험을 통해 나만의 제품을 생산해내는 문화 공간에 가까웠다.

성품생활 내에서 발견한 과학 공장(Science Factory) 상점도 흥미로웠다. 다른 매장에 비해 유난히 사람들이 많아서 놀랐는데 막상 들어가 보니 그 이유를 알 수 있었다.

과학적 원리를 이용한 장난감이나 원소기호가 쓰인 컵, 유명한 과학자와 관련된 굿즈(goods)들은 사람들의 눈길을 끌기에 충분했다. 이 역시 물건을 판매하는 장소라기보다 과학을 주제로 하는 전시를 보고 체험하는 공간 같은 느낌이었다.

화산 1914 창의문화원구 (華山 1914 創意文化園區, Huashan 1914 Creative Park)

화산 1914 창의문화원구는 송산문창원구와도 많이 닮아있는 타이베이의 문화 공간이다.

담쟁이 넝쿨로 뒤덮인 낡은 공장식 건물이 인상적인 이곳은 1920년대에는 타이완 최대 와인 양조장이었지만 공장이 이전하면서 폐건물로 방치되었다.

2007년 타이베이시는 이 공간을 시민들을 위한 문화공간으로 재구성하기로 결정하고 메이커 페어를 비롯한 다양한 페스티벌을 개최한다. 결과는 성공적이었다. 도심 속 죽은 공장지대가 많은 사람들이 찾는 활기찬 예술 공간으로 살아났다.

주말의 화산 1914는 매우 많은 사람으로 북적였다. 가족 단위로 온 사람들도 있었고 친구들끼리 혹은 커플끼리 오기도 했다. 아이부터 노인까지 연령층도 매우 다양했다.

과거 양조장 건물의 외관을 그대로 유지한 건물의 내부는 카페, 전시장, 디자인 매장, 영화관 등으로 구성되어 있었고 일부 전시를 제외하고는 모두 무료로 구경할 수 있었다.

입점 카페들은 단순히 음료만을 파는 카페가 아니라 다양한 만들기 활동과 연계되어 작품을 전시하고 판매하는 곳이 많았다.

그 중에서도 팹 카페(Fab Cafe)는 메이커 스페이스와 카페를 결합한 공간으로 카페 한쪽에 3D 프린터기, 레이저 커터기 등의 제작 도구가 마련되어 있었다. 이곳은 메이커들에게는 장비를 쉽게 활용하고 협력·공유할 수 있는 장이 되고 단순히 카페를 이용하는 손님들에게는 만들기에 대한 흥미를 심어주는 장소가 된다.

화산 1914도 송산문창원구와 같이 만들고 체험하는 공간으로의 성격이 강했다. 본인이 재료를 직접 선택해서 다양한 생활용품을 만드는 DIY 매장도 있었고 나만의 오르골을 만드는 목공 매장도 있었다. 이들 대부분이 줄을 서서 기다릴 정도로 인기가 많았다.

대만의 메이커 문화가 주는 교훈

대만의 메이커 문화에는 대만의 특성이 그대로 반영되어 있었다. 옛 것을 망가뜨리지 않고 재생시키려는 태도, 전통적인 제조업 강국이라는 자부심에서 비롯된 공예에 대한 애정이 그들의 메이커 문화에도 고스란히 드러났다.

대만 사람들에게 메이커 문화는 생소한 것이라기보다는 익숙한 것에 가까워 보였다. 최신 기술을 활용하여 아이디어를 발전시키고 시제품을 통해 창업을 이루는 이른바 오늘날의 메이커 운동보다는 전통 공예의 성격이 강한 DIY 활동이 주가 되었기 때문이다.

그렇지만 이를 전통적인 제작 문화가 아닌 메이커 문화라고 부를 수 있는 까닭은 '계속 변화한다'는 점에서였다. 화산 1914의 팹 카페에서 마주한 사람들은 그들의 문화가 단순 만들기에서 머물지 않는다는 것을 보여주었다. 최신 기술을 활용하고 공유와 협력을 통해 생각을 발전시키는 모습에서 그들의 일상 속에 자리 잡은 DIY 문화가 메이커 문화로 확장되어 가고 있음을 본 것이다.

역사가 묻어나는 창조 공간과 공예를 사랑하는 사람들이 결국 메이커 문화의 주체가 되는 것. 이런 관점에서 대만의 문화는 연속적이며 지속 가능하다고 말할 수 있겠다.

- 최혜원 자유기고가

- heyone@kaist.ac.kr

- 저작권자 2018-04-10 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터