사람들은 ‘인간의 의식이 마음을 조정한다’고 생각한다. 예를 들어 ‘생각하거나, 느끼는 데 따라’ 마음을 움직일 수 있다고 여긴다.

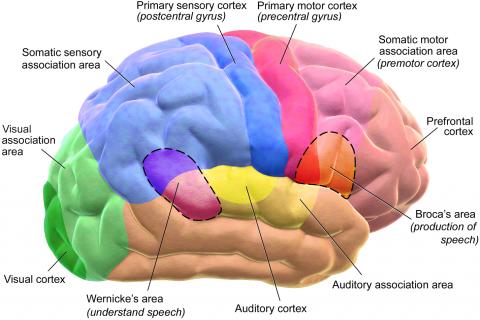

그러나 저명한 심리학자가 “만약 의식이 인간의 마음을 조정하는 것이 아니라면 어떻게 할 것인가?”라는 질문을 던졌다. 이들은 ‘생각과 느낌은 인간의 두뇌 안에 있는 비의식적인 시스템에 의해 무대 뒤에서 생성된다’고 주장했다.

과학자들은 이것을 ‘개인적인 이야기’(personal narrative)라고 규정하면서 개인적인 서사는 자각의 영향을 받지 않는다고 한다. 그러면서 이 개인적인 서사는 인간의 생존에서 매우 중요한 열쇠라고 말했다.

사람들은 ‘의식이 있다’고 느끼는 것이 무엇인지 안다. 내가 깨어있다는 자각인데 이는 내 생각이나 감정이나 경험을 통제하고 소유했다는 느낌을 우리에게 준다.

사람들은 의식이 두 종류로 나뉜다고 생각한다. 내가 깨어있다는 자각이고, 다른 하나는 의식의 내용으로서 생각이나 신념이나 감각이나 인식이나 의도나 기억이나 감정 등이다.

사람들은 쉽게 생각하기를 이 같은 의식의 내용이 사람의 개인적인 자각에 의해서 선택되고 통제되고 비롯된다고 생각한다. 생각은 우리가 그것을 생각하기전 까지는 존재하지 않는다.

'개인적인 이야기'가 중요하다

그러나 프론티어스 오브 싸이콜로지(Frontiers of Psychology)에 게재한 새 연구논문에서 데이비드 오클리(David Oakley) 영국 UCL교수와 피터 핼리건(Peter Halligan) 영국 카디프 대학 교수는 “이것은 잘 못 된 것”이라고 주장했다.

사람의 개인적인 자각은 우리의 생각이나 감정이나 인식을 창조하지도 발생시키지도 선택하지도 않는다. 대신 의식의 내용물은 ‘무대 뒤에서’ 인간의 뇌에 있는 빠르고 효율적이고 ‘비의식적인 시스템’에 의해서 생성된다고 이들은 논문에서 주장했다.

중요한 것은 이것은 인간의 개인적인 자각으로부터 오는 어떤 간섭과도 상관없이 일어난다. 이 같은 과정이 발생할 때, 인간의 의식은 마치 ‘탑승객처럼 수동적으로’ 그저 앉아 있을 뿐이라고 이들은 설명했다.

간단하게 말하면 “우리는 우리의 생각이나 감정을 의식적으로 선택하는 것이 아니고, 그냥 그들을 인지 할 뿐”이다.

과학자들은 “만약 이 말이 이상하게 들린다면, 전날 밤에 의식을 잃어버렸다가 매일 아침 아무런 노력을 기울이지 않고 의식을 되찾는 것을 생각해보라.”고 요구한다.

어떻게 생각과 감정들이 우리 마음에 이미 형성된 채 도착하는지 보라고 말한다. 어떤 노력이나 입력이 없이도 기억할 만한 얼굴이나 의미있는 대상물이 우리의 의식에 떠오르지 않는가.

사람이 몸을 움직이거나 문장을 구성하기 위해 단어를 사용하는데 필요한 모든 신경심리학적 과정은, 개인적인 자각이 간섭하지 않는 상태에서 일어난다. 그러므로 과학자들은 사람이 의식의 내용물을 생성하는데 필요한 과정 역시 같을 것이라고 믿는다.

사람들은 우리의 생각이나 감정이나 인식이 실제로 어디에서 오는지 의문을 가질 때가 있다. 두 과학자는 의식의 내용이 우리의 두뇌 안에 있는 비의식적인 과정에 의해서 생성되는 경험이나 감정이나 생각이나 믿음의 부분집합이라고 주장한다.

이러한 부분집합은 ‘개인적인 이야기’의 형태를 띠고 있는데 개인적인 이야기는 끊임없이 갱신된다. 개인적인 이야기는 우리의 개인적인 자각 안에 병렬로 존재한다. 그러나 개인적인 자각은 우리들의 개인적인 이야기에 아무런 영향을 미치지 못한다.

개인적인 이야기는 사람의 자서전 같은 기억에 저장될 정보를 제공하기 때문에 중요하다. 사람이 자기 자신에 대해서 할 이야기 같은 것이 개인적인 이야기이다. 그리고 개인적 이야기는 사람에게 우리가 인식하고 다른 사람에 대해서 경험한 사물을 소통하는 방법을 제공한다.

이것은 동시에 예를 들어 다른 사람의 행동을 예측하는 것을 배움으로써, 우리로 하여금 생존전략을 생성하게 한다. 그러므로 과학자들은 “사람에게 독특한 이점을 주는 것은 개인적인 자각이 아니라 개인적인 이야기의 내용을 소통하는 능력”이라고 주장한다.

그렇다면, 자유의지는 무슨 소용이 있을까

그렇다면 중요한 점은 무엇인가. 만약 의식의 경험이 어떤 특별한 이점을 주는 것이 아니라면, 그 목적이 무엇인지 분명하지 않다.이들은 "비의식의 과정을 수동적으로 동행하는데 있어서, 개인적인 자각의 현상이 목적이 있다고 생각하지 않는다."고 말했다.

무지개는 단순이 반사되는 결과로서 나타나는 것으로 물방울을 통과하는 햇빛이 퍼지는 현상이다. 이 중 어느 것도 어떤 특별한 목적으로 사용되지 않는다과 유사하다는 설명이다.

이같은 주장은 그렇다면 ‘자유의지’와 ‘개인의 책임’에 대한 새로운 질문을 낳는다. 만약 개인의 자각이 우리의 생각과 감정과 느낌과 행동과 결정을 반영하는 개인적인 이야기의 내용을 통제하지 않는다면, 아마도 우리는 이들에 대해서 책임을 갖지 않아도 된다.

내가 무슨 생각을 하거나, 어떤 감정을 느껴도 그것은 나의 자유의지와 내책임이 아니라는 뜻이 될 수 있다.

과학자들은 이에 대해 ‘자유의지와 ’개인의 책임‘은 사회에 의해 세워진 개념이라고 주장한다.

인간의 의식과 마음에 대한 논의는 인간을 이해하는 중요한 단서 중의 하나이다. 심리학을 비롯해서 뇌과학 등 다양한 학문의 학제적 연구에 의해서 조금씩 모습을 드러낼 것이다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2017-11-27 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터