움직이는 바이러스의 삼차원 입체 영상이 처음으로 공개됐다.

미국 위스컨신-밀워키대 연구진이 이끄는 합동연구팀은 건강한 세포를 감염시킬 준비를 하고 있는 바이러스 움직임을 담은 입체 영상을 제작해 과학저널 ‘네이처 메소드(Nature Methods) 14일자에 발표했다.(동영상)

이번 연구는 세포 내부의 생물학적 과정이 어떻게 이루어지는가에 대한 이해를 증진시키는 한편 바이러스 질병 치료에도 도움을 줄 것으로 보인다.

이미지 구성 위한 차세대 알고리듬 개발

이번의 성공적인 결과는 위스컨신-밀워키대 물리학자들이 분류되지 않은 방대한 데이터 더미 속에서 순차적 이미지를 재구성할 수 있는 강력한 차세대 알고리듬을 개발해냄으로써 가능했다. 국제 협동연구팀은 캘리포니아의 SLAC 국립가속기연구소에 있는 가장 밝고 빠른 영상장비인 X선 자유전자 레이저(XFEL)를 사용해 종잡을 수 없는 상태에 있는 바이러스의 개별 ‘스냅 사진’ 수백만 장을 찍었다.

이 대학 압바스 우르마즈드(Abbas Ourmazd) 석학교수는 “예전에는 과학자들이 분자 규모의 생물학적 과정을 연구할 때 시작 단계와 마지막 단계의 정지사진만을 보고 어떤 일이 일어났는지를 추론하려고 했었다”며, “그렇게 되면 중간에 일어나는 일을 제대로 알 수 없지만, 이번과 같은 새로운 방법을 사용하면 생물학적 기구가 수행하는 기능을 관찰할 수 있다”고 설명했다.

연구팀은 기계 학습과 미분기하학, 그래프 이론과 회절 물리학의 개념을 결합해 순차적 이미지를 재구성할 수 있는 알고리듬을 만들었다. 이 작업은 애리조나 주립대의 바이러스학자인 브렌다 호그(Brenda Hogue) 교수와 SLAC 선형 가속기 간섭 광원팀의 앤드류 아퀼라(Andrew Aquila) 박사팀의 협동연구로 이루어졌다.

바이러스의 세포 감염 이해 크게 높여

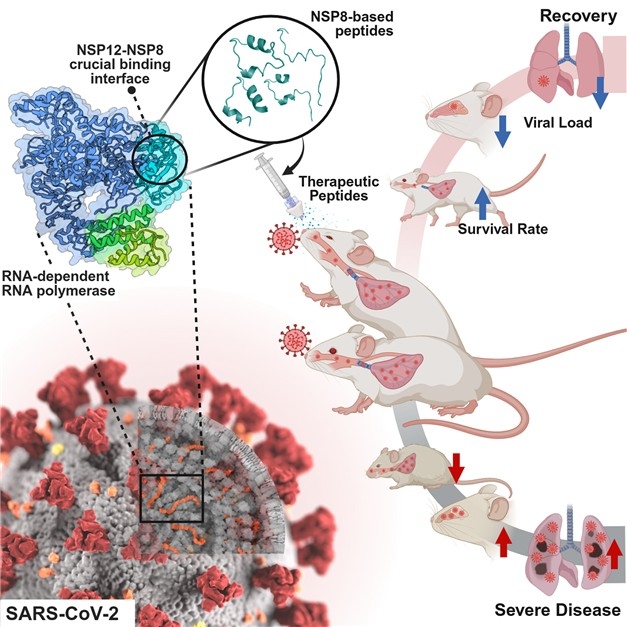

바이러스는 복제를 하기 위해 건강한 세포에 침입해 DNA를 방출하고 세포 기구를 효과적으로 장악해 자신의 복제물을 만들어낸다. 그런 다음 복제된 바이러스 집단은 다른 세포들을 감염시키기 위해 밖으로 방출된다.

이번 연구 결과는 바이러스가 유전체 내용물을 재배치해 자신의 DNA를 세포 속으로 주입하기 위해 긴 관과 같은 구조를 만드는 모습을 보여준다. 호그 교수는 이번 연구가 “바이러스가 세포를 감염시키는 동안 일어나는 변화를 이해할 수 있는 새로운 접근법을 제공해 준다”고 말했다.

위스컨신대 연구진은 이외에도 바이러스의 유전체 재구성과 관 구조 형성이 독립적으로 일어나는 것이 아니라 동시에 진행되는 과정이라는 사실을 발견했다.

대부분의 바이러스는 크기가 너무 작아서 빛을 이용한 사진을 찍을 수가 없다. 이에 비해 XFEL의 강력한 X선 플래시는 회절을 통해 입자들의 스냅사진을 나노 규모로 생성해 낼 수 있다. X선은 입자를 때린 다음 산란되는데 그 산란 패턴에서 나온 데이터를 이용해 수학적으로 영상을 재구성하는 것.

여러 분야 과학자들의 협업으로 성공

논문의 제1저자인 아마드 호세이니자데(Ahmad Hosseinizadeh) 위스컨신대 시니어 연구원은 5년여 전 노이즈가 있는 XFEL 스냅사진을 삼차원 정지 영상으로 전환하는데 필요한 알고리듬 작업을 시작했다. 피터 슈완더(Peter Schwander) 위스컨신대 부교수는 그로부터 연구 배경이 색다른 여러 과학자들과의 협업으로 진전이 이루어졌다고 말했다. 그는 “많은 사람들이 불가능할 것이라고 생각했다”고 전했다.

슈완더 교수는 “우리는 2009년부터 올바른 순서로 이미지를 재구성하는 알고리듬을 개발해 왔기 때문에 그러한 분석을 수행할 수 있는 유리한 위치에 있었다”며, “실제로 어려웠지만, 실험이 어떻게 진행되는지를 관찰하고 데이터 과학으로 데이터를 잘 처리함으로써 작동시킬 수 있었다”고 설명했다.

이번 작업은 미국 국립과학재단이 지원하는 ‘BioXFEL 과학기술 센터’에 위스컨신-밀워키대와 애리조나 주립대가 참여해 수행하는 연구의 일부로 이루어졌다. 이 센터는 XFEL을 사용해 생체분자기구의 작동 모습을 관찰하고, 이들이 어떻게 생명 유지에 관여하는지를 이해하는 한편 과학계에 교육과 새로운 연구 도구를 제공하는 것을 임무로 하고 있다.

- 김병희 객원기자

- kna@live.co.kr

- 저작권자 2017-08-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터