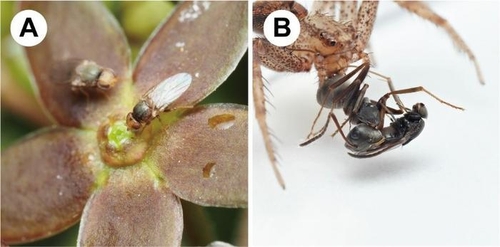

채식성 애벌레들이 먹이가 풍부한 데도 불구하고 동족끼리 잡아먹는 성향을 보일 때가 있다. 먹이가 되는 식물들이 자기방어를 위해 자신을 맛 없게 느끼도록 하는 화학물질을 분비할 때다.

이렇게 되면 벌레들은 잎사귀를 먹지 않고 대신 같은 벌레를 잡아먹는 현상이 발생한다. 토마토 같은 식물에게 벌레가 동족을 먹게 하는 카니발리즘은 자기방어를 위한 가장 좋은 방법이다.

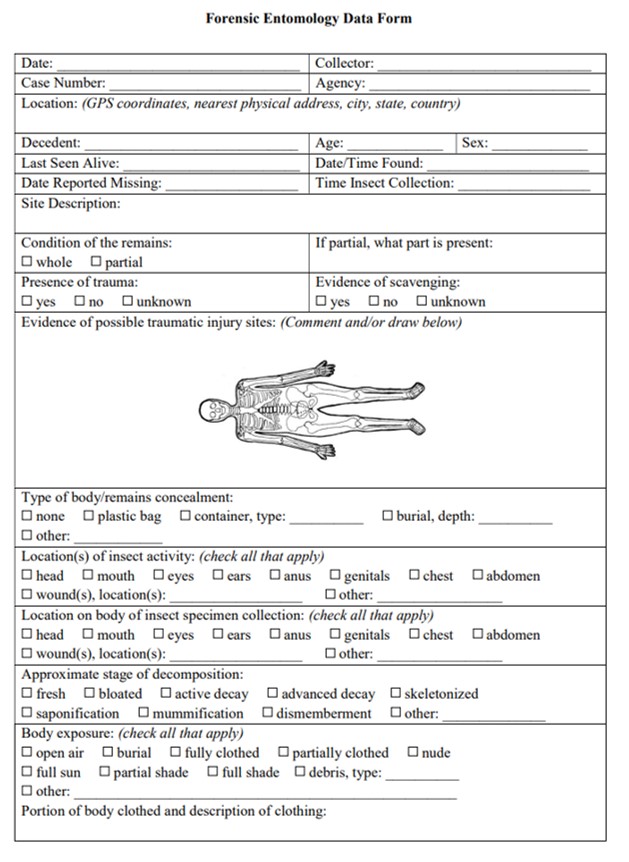

10일자 ‘네이처 생태와 진화’( Nature Ecology & Evolution)에 식물들이 포식자 곤충들로부터 자신을 보호하기 위해 어떻게 벌레들끼리 잡아먹게 하는가에 대한 조사 연구를 발표한 존 오록( John Orrock) 위스컨신-매디슨대 통합생물학 교수는 “이 카니발리즘은 종종 한 애벌레가 다른 애벌레를 뒤쪽에서 물어뜯기 시작해 결국 먹히게 된다”고 말했다. 그는 “하루가 지나면 누군가는 잡아먹힌다”고 덧붙였다. 관련 동영상

“곤충들, 먹이 없으면 동족 잡아먹어”

이 연구는 오록 교수가 토마토 식물의 맛이 매우 끔찍해졌을 때 초록색 잎을 먹는 초식동물이 잎사귀 대신 같은 동족들을 먹기 시작하는지 여부를 알기 위해 시작했다.

오록 교수는 “많은 곤충들이 먹이 확보의 어려움에 부닥치면 동족을 먹게 되는 것으로 알려져 있다”고 말했다.

오록 교수와 브라이언 코널리(Brian Connolly) 박사후 과정 연구원, 앤서니 키친(Anthony Kitchen) 대학원생은 토마토와 파밤나방 애벌레(beet armyworm)를 이용해 이 아이디어를 테스트하기 위한 일련의 실험을 고안했다.

코널리 박사는 “이 애벌레는 여러 가지 식물을 먹을 수 있기 때문에 중요한 농업 해충”이라며, “초식동물들의 공격에 대한 식물의 반응을 연구한 초기의 영향력 있는 연구가 토마토와 이 애벌레를 이용했기 때문에 우리도 그 기반 위에서 연구를 했다”고 설명했다.

식물들, ‘화학적 비명소리’ 듣고 방어준비

식물은 배고픈 포식자로부터 도망갈 수 있는 동물과 달리 뿌리가 땅에 박혀있어 움직일수가 없다. 그러나 많은 식물들은 위험에 직면하면 공격자를 제지하기 위해 휘발성 화학물질인 메틸 자스모네이트 같은 방어용 화학물질을 생산할 수 있다. 이 물질들은 일종의 '화학적 비명소리'와 같아 다른 식물들이 인근의 식물에서 방출되는 이 화학물질을 공기 중에서 검출해 초식동물이 자기에게로 올 때를 대비해 자체 방어를 준비하기 시작한다.

연구팀은 초식동물의 행동에 대한 식물의 방어효과를 시험하기 위해 토마토 식물이 들어있는 플라스틱 용기들에 각각 각각 저농도, 중간 농도, 고농도의 메틸 자스모네이트 용액을 분무한 다음 각 용기에 8마리의 애벌레를 집어넣었다. 그런 다음 얼마나 많은 애벌레가 잡아먹혔는지 확인하기 위해 매일 남아있는 애벌레 숫자를 셌다. 이어 8일 후 각 처리그룹에 먹히지 않고 보존돼 있는 토마토 식물의 무게를 쟀다.

대조군과 저농도 처치군에서 애벌레들은 동족을 먹이로 삼기 전에 모든 식물을 먹어치웠으나 메틸 자스모네이트를 고농도로 처리한 토마토 식물은 그대로 남아있었다. 방어가 잘 된 식물과 함께 있는 애벌레들은, 방어가 덜 된 식물에 접근해서 잎을 먹을 수 있는 다른 애벌레군보다 훨씬 빨리 동족을 먹이로 삼았다.

“무시무시한 일이지만 에너지의 이동”

오록 교수는 “이것은 식물의 승리로서 이 애벌레들은 육식 포식자가 됐을 뿐만 아니라 서로 잡아먹는 데서 많은 식량을 얻고 있다”며, “우리는 전에는 누구도 제대로 인식하지 못 했던 식물 스스로 자기방어를 하는 방법을 발견해 냈다”고 말했다.

코널리 박사는 “그것은 거칠고 무시무시한 일이지만 다른 측면에서 보면 에너지의 이동”이라고 덧붙였다.

오록 교수는 버지니아 커먼웰스 대학에서 안식년을 지내면서 시행한 두 번째 연구에서 애벌레 한 마리를 각각 메틸 자스모네이트를 분무하지 않았거나 중간 정도로 뿌린 잎이 있는 용기에 넣어봤다. 그리고 몇몇 용기에는 살아있는 것처럼 보이는 얼렸다 해동시킨 신선한 애벌레를 넣었다. 급속 냉동한 유충들이 살아있는 애벌레들에게 먹이감이 될 만큼 충분히 매력적이어야 하는 것이 중요했다.

여기에서도, 잘 방어된 식물 잎과 살아있는 것처럼 보이는 해동된 유충에게만 접근이 가능한 애벌레들은 덜 불쾌한 잎을 먹을 수 있는 애벌레들보다 더 빨리 동족을 먹이로 삼는 것으로 나타났다.

오록 교수는 “식물의 관점에서 볼 때 이는 매우 훌륭한 결과로서 초식동물들이 서로 등을 돌리게 만든다”며, “동족을 먹이로 삼는 것은 초식동물들이 서로 잡아먹음으로써 식물에게 유익할 뿐만 아니라, 이미 다른 애벌레를 잡아먹어 배가 부르기 때문에 식물 먹이에 대한 식욕도 높지 않게 된다”고 말했다.

“식물은 가만히 앉아서 당하지만은 않아”

방어된 식물이 있는 용기에 든 애벌레들은 방어되지 않은 식물을 먹을 수 있는 애벌레와 같은 비율로 자랐다. 그 사이에 잘 방어된 식물이 들어있고 신선한 애벌레 사체가 없는 용기에 든 애벌레들은 식물 먹이를 적게 먹었고, 성장률도 매우 낮았다.

오록 교수는 “이 연구의 다음 단계는 가속화된 동족 포식(카니발리즘)이 곤충 병원균의 확산 비율을 늦추거나 빠르게 하는지를 알아내는 것”이라며, “연구원들은 또 애벌레들이 연구실에서처럼 한 가지 식물만이 아니라 여러 식물에 접근할 수 있을 때도 카니발리즘으로 빨리 전환하는지를 알고 싶어한다”고 말했다.

오록 교수는 그럼에도 불구하고 “이번 연구는 식물에게 더 많은 신뢰를 줄 필요가 있다는 것을 보여준다”고 말하고, “식물은 가만히 앉아서 생명이 보존되기를 기다리기보다 강력한 방호력으로 환경에 적응하고, 이 방어력은 애벌레들이 다른 애벌레들을 잡아먹도록 만든다”고 강조했다.

- 김병희 객원기자

- kna@live.co.kr

- 저작권자 2017-07-11 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터