초파리 뇌에서 생체주기를 조절하는 새로운 빛 감지 분자가 발견됐다.

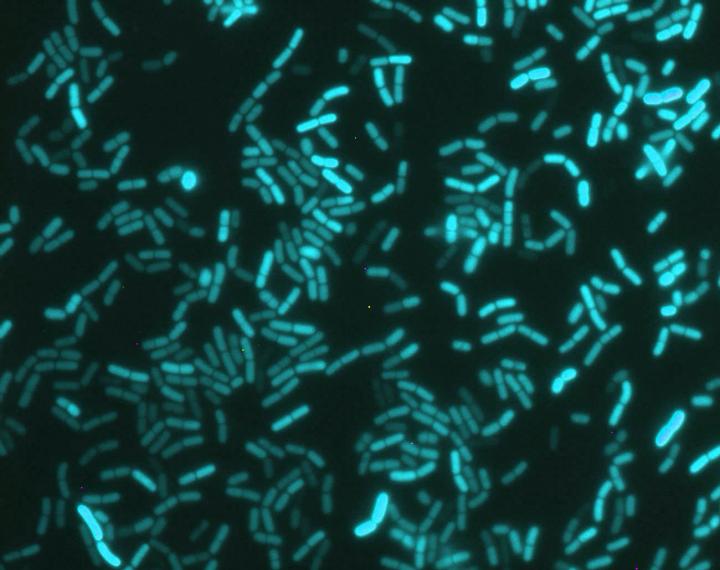

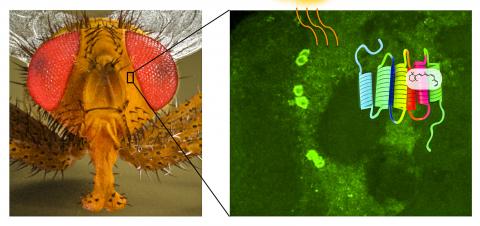

초파리 눈에는 로돕신(rhodopsins)이라 불리는 여섯 가지 생물학적 색소가 있어 빛을 감지할 때 각자에게 부여된 안정된 역할을 한다. 이 중 셋은 빛과는 독립된 온도 감지 기능을 맡고 있다. 새 연구에 따르면 일곱 번째 로돕신인 Rh7은 초파리 두뇌에서 발현돼 주야간 활동 주기를 조절하는 것으로 밝혀졌다.

미국 캘리포니아 산타바버라대 연구팀은 미국 국립보건원(NIH) 산하 안연구소(NEI)의 지원을 받아 이 같은 연구 내용을 과학저널 ‘네이처’(Nature) 10일자에 발표했다.

“퇴행성 망막장애의 이해와 치료에 도움”

논문의 시니어 저자인 크레이그 몬텔(Craig Montell) 분자, 세포 및 발달생물학 교수는 “Rh7은 눈보다 뇌 중앙부에서 발현돼 하루의 생체 리듬을 설정하는데 중요한 역할을 하는 로돕신의 첫 사례”라며, 이 Rh7의 역할은 향후 질병을 진단 치료할 수 있는 임상적 의미를 갖는다고 밝혔다.

미국 안연구소 프로그램 책임자인 리사 뉴홀드(Lisa Neuhold) 박사는 빛을 감지하는 옵신의 새로운 역할을 규명하는 일은 퇴행성 망막 장애를 이해하고 가능성 있는 새로운 치료법을 개발하는데 필수적”이라고 말했다.

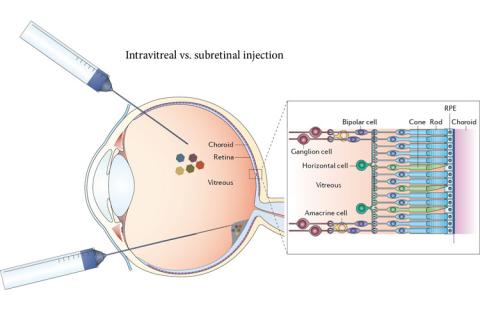

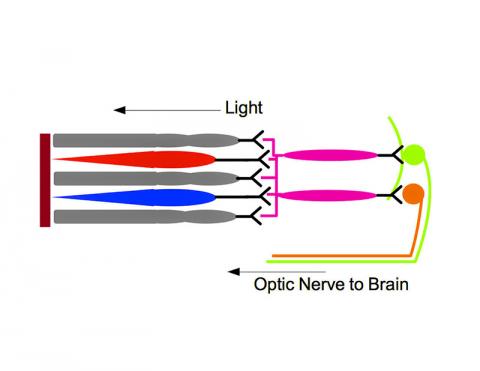

동물의 눈에 빛이 들어오면 망막 간상세포에 있는 감광색소인 로돕신이 분해돼 비타민A 전구체인 레티넨과 지질단백질인 옵신으로 분해된다. 이 과정은 탈색으로 불리며 탈색이 될 때 생긴 에너지가 옵신을 활성화시켜 간상세포를 자극하고, 이 자극이 시신경을 통해 대뇌로 전달돼 시각을 형성하게 된다.

Rh7 기능적으로 Rh1 대체 가능

1870년대에 발견된 로돕신은 빛 감지 및 이미지 형성에 중요한 역할을 담당한다. 이전에 알려진 여섯 개의 초파리 로돕신은 초파리의 눈에 있는 광수용체 세포들의 모든 기능을 설명해 준다. 따라서 초파리 유전체에 일곱 번째 로돕신 서열이 포함돼 있으나 Rh7의 역할을 불분명했다.

몬텔 교수와 캘리포니아 어바인대 공동 연구진은 Rh7의 역할을 조사하기 위해 먼저 초파리 눈의 광수용체 세포 중 주요 광센서인 Rh1을 유전 실험으로 Rh7으로 대체했다. 그런 다음 Rh7이 빛을 감지하는 것을 확인했다. 연구진은 망막 전위도 측정법으로 Rh1이 결핍된 초파리에서 Rh7이 Rh1을 기능적으로 대체할 수 있다는 것을 발견했다.

Rh7, 하루주기 리듬 설정에 중요 역할

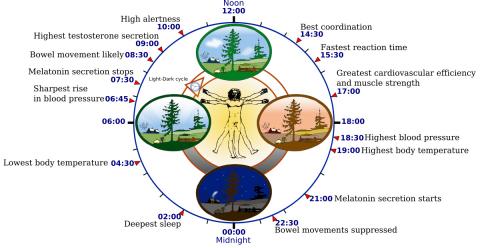

연구진은 이어 Rh7을 인식하는 항체를 사용해 Rh7의 발현 패턴을 확인했다. Rh7은 하루주기 리듬을 조절하는 뇌의 중심부 페이스메이커 뉴런에서 발현됐다. 몬텔 교수팀은 12시간은 밝고 다음 12시간은 어두운 사이클 아래에서 초파리들을 기른 다음 한 광(光)주기를 20시간으로 늘려 초파리가 새로운 광주기에 하루 활동을 얼마나 빨리 적응시키는지 측정했다.

측정 결과 Rh7이 결여된 초파리는 정상적인 야생 초파리에 비해 변화된 일주기를 조정하는데 시간이 훨씬 오래 걸리는 것으로 나타났다. 또 한밤중에 빛을 비춰 정상적인 일주기를 방해하자 Rh7이 결여된 초파리들은 이를 재조정하는 데도 시간이 더 오래 걸리는 것으로 확인됐다.

뇌 중앙부 페이스메이커 뉴런은 크립토크롬이라는 빛 센서를 가지고 있는 것으로 알려져 있다. 초파리에서 이 밝음과 어둠을 조절하는 크립토크롬을 유전적으로 제거했는데도 초파리의 명암 조절 능력은 부분적으로만 손상된 것으로 나타났다. 이에 따라 연구진은 명암 조절능력에 다른 분자가 관련돼 있을지 모른다는 의구심을 가졌고, 그것은 크립토크롬보다 빛에 더 민감한 Rh7으로 밝혀졌다. 몬텔 교수는 “Rh7은 더욱 민감하게 빛을 감지하고 하루주기 리듬을 설정하는 방법을 제공한다”고 말했다.

포유동물에서 옵신의 역할은 아직 미스터리

그러나 이와 관련해서는 더 많은 연구가 필요할 것으로 보인다. 빛이 초파리 머리를 덮고 있는 단단한 피부층을 통과할 수 있기 때문에 두뇌의 빛 센서는 초파리에서만 의미가 있다. 그러면 빛이 두개골을 효과적으로 통과하지 못 하는 포유동물에서 옵신의 역할을 무엇일까.

몬텔 교수는 초파리의 뇌 중심 페이스메이커 뉴런은 포유동물에서는 뇌세포가 아닌 눈에 있는 세포 유형에 해당할 것이라고 추정했다. 눈의 망막 신경절 세포(RGCs)는 빛을 감지하는 막대와 원추세포에서 시신경을 통해 뇌로 신호를 중계한다. 그러나 이 망막세포의 약 1% 정도는 본질적으로 감광성(ipRGCs)이다. 또다른 빛 감지 색소인 멜라놉신(melanopsin)을 함유한 이 감광세포들은 이미지 형성을 하지 않지만 하루주기 리듬 조절에 중요한 역할을 한다.

몬텔 교수는 Rh7을 발현하는 초파리 뇌의 페이스메이커 뉴런은 비슷한 기능과 분자 특성으로 인해 포유류의 눈에 있는 감광세포와 동등하다고 믿는다. 그러나 옵신이 포유동물의 뇌와 척수에서 발현되는 이유는 여전히 미스터리로 남아있다. 거기에서는 활성화될 만큼 충분한 빛을 받지 못 하기 때문이다.

- 김병희 객원기자

- kna@live.co.kr

- 저작권자 2017-05-11 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터