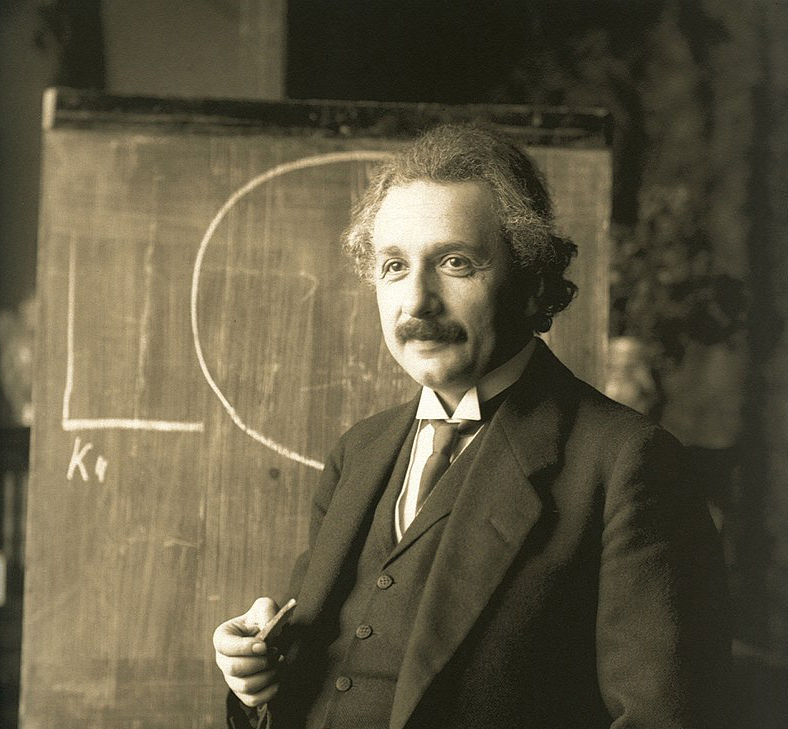

둘 다 노벨상 수상자이면서 각별한 친분을 나눈 알버트 아인슈타인(Albert Einstein 1879~1955)과 에르빈 슈뢰딩거(Erwin Schrödinger 1887~1961).

두 과학자의 학문과 인생을 다룬 책 ‘아인슈타인의 주사위와 슈뢰딩거의 고양이’(원제 Einstein's Dice and Schrödinger's Cat)는 과학자의 세계를 너무 잘 들여다보고 있다.

슈뢰딩거는 아인슈타인의 동생과 같은 존재이다. 아인슈타인은 상대성원리로 너무나 역사적으로 유명한 과학자이다.

책 제목은 많은 것을 암시하고 있다. 아인슈타인은 30대 후반부터 사실상 물리학자로서는 새로운 발견을 한 것이 많지 않다는 평판을 받기도 했다. 저자가 일부러 깎아 내리려고 한 것이 아니다.

사실상 많은 물리학자들이 40대가 넘어가면서 새로운 이론이나 발견을 내놓는 경우는 적다. 아인슈타인은 인생 후반기를 거의 대부분 ‘통일장 이론’을 탐구하는데 욕심을 냈지만, 저자 폴 핼펀(Paul Halpern)은 이렇게 표현했다.

‘프린스턴 고등연구소의 지도부와 일반 물리학계는 그를 유물 취급했다. 그는 과학 연구용이라기보다는 과시용이었고, 아인슈타인도 그 점을 알고 있었다.’

형제 같았던 두 과학자의 후반기 인생은…

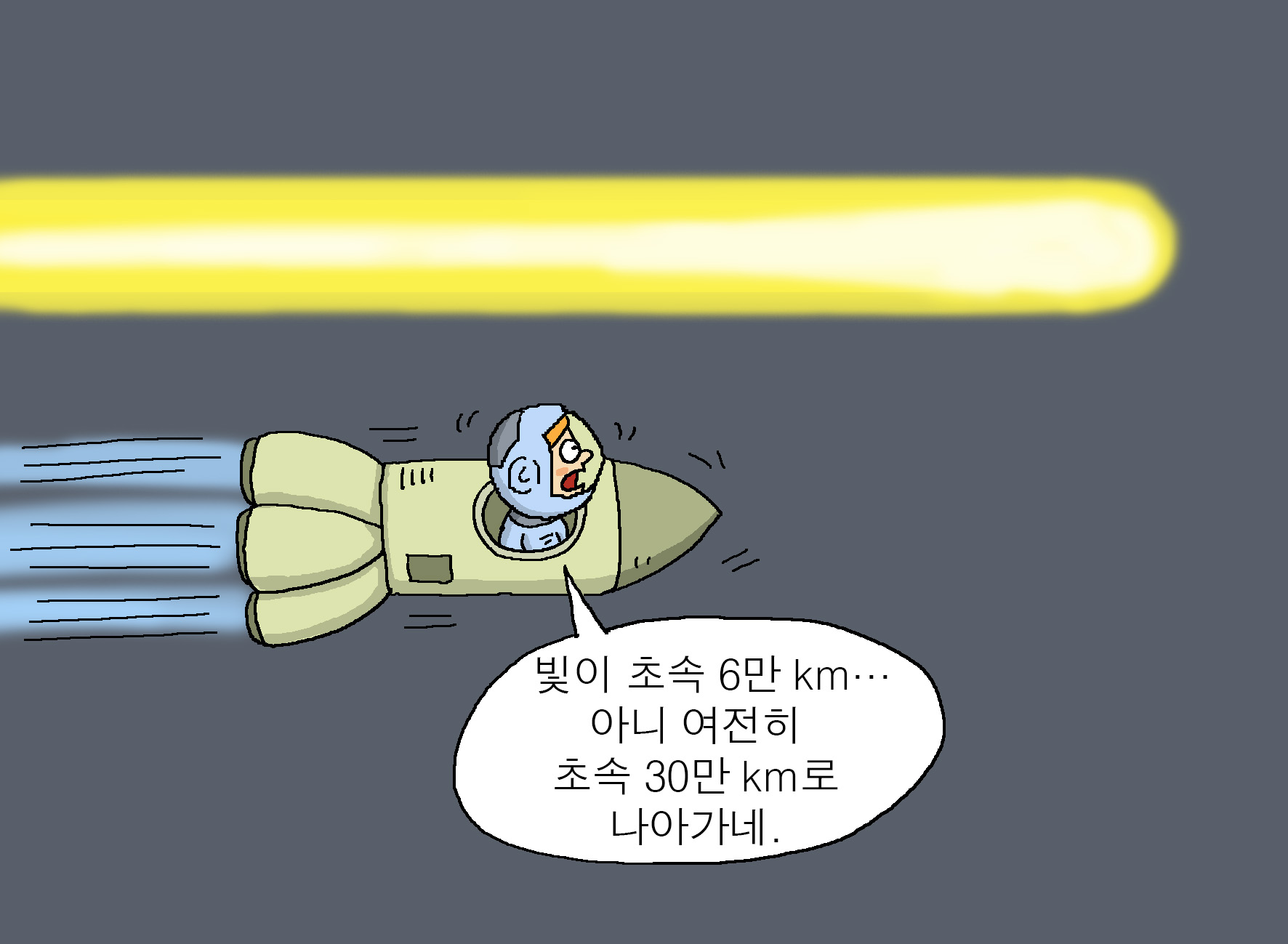

저자가 이 책의 제목을 ‘아인슈타인의 주사위’로 한 것은 인생 후반기에 물리학분야에서 별다른 성과를 내지 못한 이유를 암시한다. 아인슈타인은 젊은 시절 자신의 업적에 갇혀 당시 물리학계를 떠들썩하게 만든 새로운 발견에 합류하지 못했다. 아인슈타인은 양자역학에서 주장하는 불확정성을 인정하지 못했다.

하이젠베르크 등 양자역학에서 말하는 불확정성이 화제에 오를 때 마다 아인슈타인은 ‘신은 주사위놀이를 하지 않는다’고 말했다. 주사위놀이를 하는 듯한 우연이 없다는 의미이다. 여기에서 그가 말하는 신은 기독교나 유대교의 경전인 성경에서 말하는 인격적인 절대신이라기 보다는 네덜란드의 철학자인 스피노자(Baruch de Spinoza 1632~1677)의 무한하고 완벽한 신이기 때문에, 자연은 변화가 불가능하다.

그럼에도 불구하고 아인슈타인이 프린스턴 고등연구소에서 사망할 때까지 명성을 유지하면서 지낸 것은 언론과 대중이 그의 새로운 발표를 대서특필해줬기 때문이다. 물리학적으로 별 의미 없는 새로운 주장을 연이어 내놓을 때 마다 언론은 크게 썼지만, 저자는 ‘물리학자 사이에 평판은 나빠지고 있었다’고 적었다.

슈뢰딩거의 인생은 학문적 성취 못지 않게 소설같은 에피소드들로 화려하다. 슈뢰딩거는 양자역학으로 이르는 길목에 중요한 징검다리 역할을 했다. 그 대표적인 것이 바로 ‘슈뢰딩거의 고양이’라는 비유이다. 슈뢰딩거는 아인슈타인과 함께 통일이론의 탐구에 동행했지만, 그 역시 인생 후반기의 학문적 성과는 별로였다.

슈뢰딩거는 소설 주인공 같이 불확실하고 예측이 어려우며 모순으로 뒤범벅 된 삶을 살았다. 삶을 구걸하기 위해 나치에 아첨하다가, 믿지 못할 사람으로 찍혀 나치에게도 팽 당하고, 다시 생활 수단을 찾아 헤매던 그가 그래도 편안한 삶의 터전을 마련한 곳은 막 출범한 더블린 고등연구소이다.

그는 이 연구소 소장으로 오기 전, 조강지처와 함께 혼외자녀까지 낳은 두 번째 여인도 함께 하겠다는 협상이 받아들여졌다. 그를 초청한 데 발레라 아일랜드 수상의 영향으로 사생활은 거의 보도되지 않았다. 생활이 안정되자, 슈뢰딩거는 또 다시 한눈을 팔아 확인된 것만 해도 2명의 유부녀와 깊은 관계를 가져 각각 자녀를 낳았다.

더블린 고등연구소에 있으면서 슈뢰딩거가 기여한 것은 ‘생명이란 무엇인가?’라는 책으로 생물학자에게 많은 영감을 준 것을 꼽을 수 있다. 예술적인 기질로 자유분방한 삶을 살았던 슈뢰딩거는 산 것도 아니고 죽은 것도 아닌 ‘슈뢰딩거의 고양이’라는 비유와 개념으로 다양한 문화현상에 영향을 미쳤다. 공상과학의 소재로, 패션 소재로, 그의 고양이는 폭넒게 사용됐다.

죽기 전 까지 메모한 아인슈타인의 집념

아인슈타인은 죽을 때까지 통일장 이론에 대한 집착을 버리지 못했다. 죽기 1주일 전에 세계 평화를 위한 버트란트 러셀-아인슈타인 성명에 사인을 했다. 그리고 사망 하루 전에도 통일장 이론을 연구하겠다고 종이와 연필을 요구했다.

아인슈타인은 무덤도 기념비도 원하지 않았다. 시신은 화장했지만, 화장하기 전 병리학자인 토마스 하비는 검시하다가 독단적으로 아인슈타인의 뇌만 몰래 빼놓아 연구용으로 남겨놓았다. 사후 아인슈타인이 러시아 여인과 깊은 관계를 가지면서 주고 받은 편지 500통이 발견됐다.

슈뢰딩거는 혼외로 낳은 딸 루트가 결혼해서 자녀를 낳은 것을 지켜보았다. 그의 말년은 조강지처가 지켜줬다. 조강지처가 사망해서 법적 유산 상속인이 된 루트는 슈뢰딩거의 무덤 묘비에 명판을 하나 추가로 만들어 달았다. 명판에는 ‘모든 존재는 하나다’라는 구절이 들어있는 슈뢰딩거의 시를 담았다.

필라델피아과학대학교(University of the Sciences in Philadelphia) 물리학과 교수인 저자는 구름위에 떠 있는 두 이론물리학자의 업적은 물론이고 성격과 삶을 인간적으로 조명해준다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2017-01-19 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터