이번에는 바이러스(virus)다. 요즘은 새로운 과학적인 발견이 기존 과학지식을 뒤흔드는 일이 다반사여서 ‘교과서’의 위치가 흔들릴 정도이다.

인터넷에서 ‘바이러스’를 검색하면 ‘세균보다 크기가 작은 전염성 병원체’라는 설명이 나온다. ‘전염성 병원체’라고 규정한 데서 보듯이, 바이러스는 부정적인 의미가 강하다. 바이러스라는 단어 자체가 ‘독’을 뜻하는 라틴어 낱말 ‘비루스(virus)’에서 나왔다. 크기는 10 ~ 1000 nm 사이로 세균 여과기를 통과할 수 있을 정도로 작다.

지금까지 바이러스는 5,000개 정도가 발견됐다. 이번에 바이러스 세계를 근본적으로 바꾼 새로운 발견이 나타났다.

곤충이나 거미 벌레 같은 무척추동물이 알고 보니 바이러스가 득실대는 숙주동물이라는 사실이 처음으로 드러났다. 무척추동물은 보통 집 주변에 어디서나 볼 수 있는 친근하고 때로는 귀엽고 때로는 징그러운 동물이다.

중국 질병센터와 공동 연구

바이러스 연구로 유명한 호주 시드니 대학(University of Sydney)의 에드워드 홈즈(Edward Holmes) 교수 연구팀은 무척추동물에서 1,445개의 바이러스를 새로 발견했다고 최근 과학전문 저널 '네이처'에 발표했다. 시드니 대학 연구팀은 베이징에 있는 ‘중국질병통제 및 예방센터’와의 공동연구를 통해서 이 같은 내용을 발견했다.

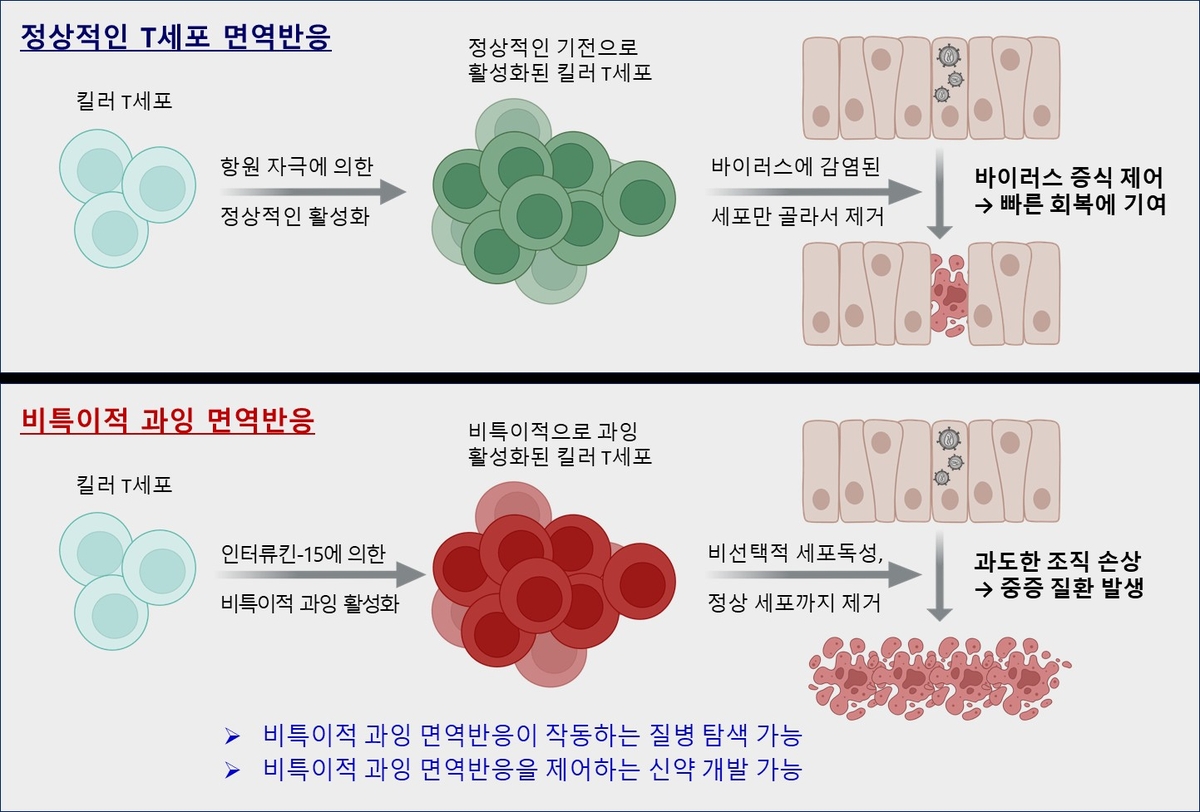

시드니 대학 연구팀은 논문에서 “현재 RNA바이러스에 대한 지식은 매우 편향되고 단편적이며 병원을 일으키는 매개물이라는 사실에 초점이 맞춰져 있다”고 주장했다. 그러나 인간과 밀착한 무척추동물에 바이러스가 득실대는데도 불구하고 감염이 적은 것은 많은 바이러스가 질병을 옮기는 것과는 관계가 없다는 사실을 보여준다고 연구팀은 주장했다.

홈즈 교수는 “무척추동물이 많은 바이러스의 숙주 역할을 하지만, 대부분의 바이러스는 사람에게 옮기지 않을 뿐 더러, 무척추동물은 생태계에서 매우 중요한 역할을 하므로 곤충을 무서워할 필요는 없다”고 말했다.

연구팀은 9개 족에 속한 220개 무척추동물의 전사체(transcriptome)를 조사해서 1,445개의 RNA 바이러스를 발견했다. 이중 상당수는 새로운 바이러스 분류법을 세워야 할 만큼 충분한 숫자이다. 이번 발견으로 RNA바이러스 계통에서 미비한 부분이 채워지게 된 것으로 평가됐다.

무척추동물의 바이러스는 유전체가 남다르게 유연해서 수시로 재조합하고 바이러스 사이에 유전자를 교환했으며 유전자를 획득하거나 상실하는 현상이 나타났다. 이번 발견으로 바이러스의 다양성이 드러났으며 바이러스 생태와 진화에 새로운 사실을 알려주고 있다.

바이러스 계통 다시 세워야

에드워드 홈즈 교수는 “무척추동물이 엄청나게 많은 바이러스를 보유하고 있다는 사실이 발견된 만큼 바이러스 교과서를 다시 써야 한다”고 말했다.

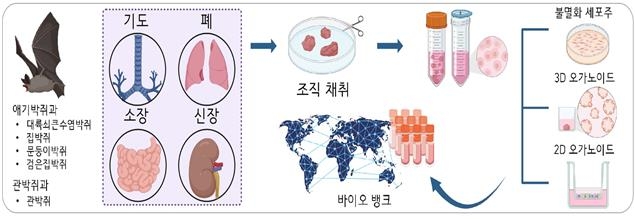

연구팀은 또 이들 바이러스가 무척추동물과 수 백 년 동안이 아니고, 수 십 억년 동안 연결되어 왔음을 암시하고 있다고 말했다. 결국 무척추동물이야말로 다양한 종류의 바이러스를 옮기는 숙주라는 사실이 드러났다.

인간을 괴롭히는 바이러스 병원체중 대표적인 것이 감기이다. 인간을 비롯한 많은 척추동물에게 영향을 미치는 바이러스는 결국 무척추동물에서 온 것임이 드러났다.

바이러스는 아주 작은 생명체로 박테리아 보다 훨씬 작다. 세포가 교실 정도 크기라면, 박테리아는 사람 정도의 크기이고, 바이러스는 주먹보다 작은 크기이다.

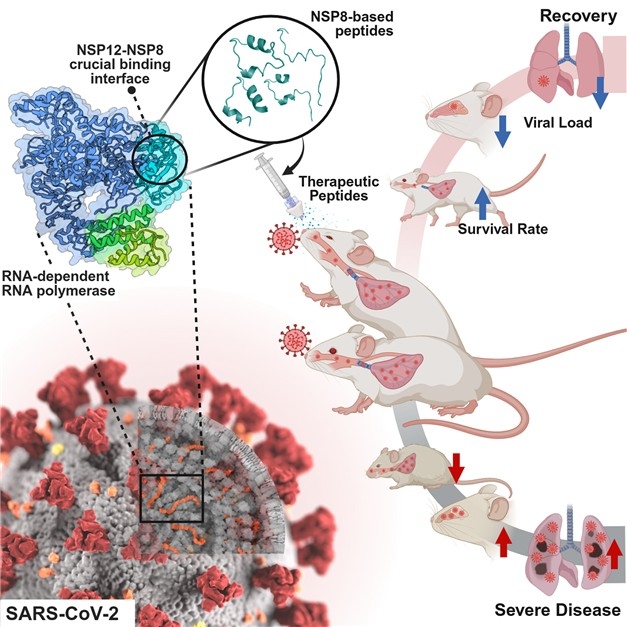

바이러스를 확대해 보면 단백질로 되어 있고, 안에는 유전물질인 DNA나 RNA가 들어 있다. 바이러스는 먹이를 섭취하지도, 성장하지도 않아 다른 동물이나 식물 등에 기생해서 산다. 이렇게 기생하는 동안 숙주가 되는 세포가 죽을 수 있으며 이것이 바로 감염이라는 증상으로 나타난다.

지금까지 약 5,000여 개가 넘는 바이러스 종류가 발견됐다. 이번에 1,445개를 한꺼번에 발견함으로써 이 숫자는 크게 늘어나게 됐다.

- 심재율 객원기자

- kosinova@hanmail.net

- 저작권자 2016-11-29 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터