가상 현실이지만 가상 현실이 아닌 세상이 만들어지고 있다. 현실 공간이 가상 세계에 반영된다. 가상·증강현실(VR·AR)로 친구들과 대화하고 경험을 공유한다. 가상·증강현실(VR·AR)의 새로운 개념이 속속 등장하고 있다.

나의 현실 공간에 가공의 실물이 존재하고 그것을 만지고 새로운 실물로 창조할 수 있는 시대가 다가오고 있다. 이제 가상 증강현실용 기기를 단순히 게임용이라고 생각하던 '일반적인 오해'를 걷어야 할 때이다.

"가상·증강현실은 이제 새로운 '미디어'로 봐야한다. 단순히 게임 컨텐츠라고 오해를 하는 사람들이 많다. 이는 수많은 가상 증강 현실 기술의 응용물 중에 하나에 불과하다. 일상 생활에서의 가상 증강 현실 기술을 발전시키는 것이 휠씬 확장성과 파급력이 크다."

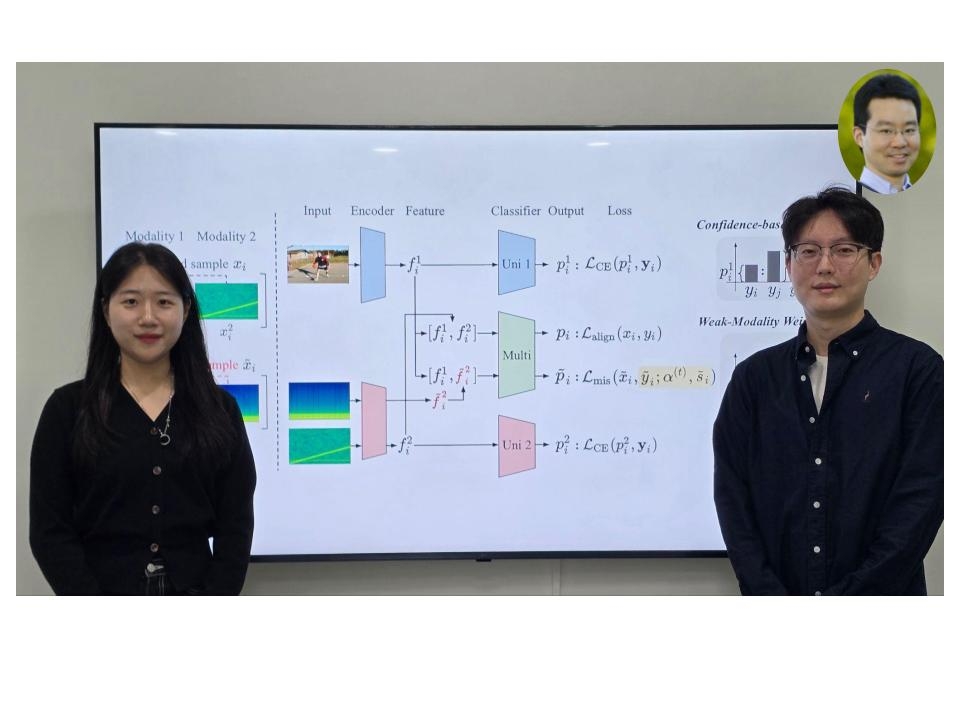

우운택 카이스트 문화기술대학원 교수는 1일 서울 양재동 엘타워에서 한국과학기술기획평가원(KISTEP) 주최로 열린 '2016 기술영향평가 결과(안) 마련을 위한 공개발표회'에 앞서 가상·증강현실(VR·AR) 기술에 관한 기술적 현안 및 제언을 제시하는 시간을 가졌다. 올해 한국과학기술기획평가원(KISTEP)이 평가대상 기술로 선정한 기술은 최근 가장 뜨거운 이슈가 되고 있는 가상·증강현실(VR·AR) 기술이다.

일상으로 들어온 가상·증강현실, 기회를 잡아라

닌텐도사의 포켓몬고가 폭발적인 인기를 끌었지만 가상·증강현실(VR·AR)의 영역은 게임에 머무르지 않는다. 우운택 교수는 최근 가상·증강현실(VR·AR) 영역의 가장 큰 변화로 페이스북을 꼽았다. 페이스북은 이미 '소셜 VR' 시대를 선언했다. 3D 게임이 아닌 일상 생활에서 타인과 경험을 공유하고 싶은 소셜 영역에 가상·증강현실(VR·AR) 기술을 도입했다.

나의 아바타가 바다 속에서 화성으로 다시 사무실에서 거실로 '이동'한다. 손가락 터치만으로 가능한 '순간 이동'이다. 함께 대화하고 놀라고 즐거움을 나눌 수 있다. VR기기를 착용하지 않아도 바깥의 타인과 가상현실을 함께 느낄 수 있다. 이들은 페이스북의 소셜 VR을 통해 '함께 무엇이든 할 수 있다'고 말한다.

360도 VR 기능은 소셜 VR의 중요한 기능이다. 내가 움직이면 다른 사물도 따라서 움직인다. 360도 비디오 안에 나의 아바타가 들어가 직접 동영상을 찍고 '셀프카메라'로 친구들과 대화한다. 이른바 '셀피(selfie, 자가촬영사진)' VR이다. 페이스북은 가상현실 기술을 일상 생활에서도 얼마든지 활용 가능하다는 것을 보여주고 있다.

이들은 VR기기를 이용해 인터넷 브라우징을 할 수 있는 오큘러스용 인터넷 브라우저 '카멜(carmel)'도 선보였다. 이는 대부분 가상현실 기기들이 게임용으로 활용되던 시점을 일상적인 영역으로 전환시켰다는 점에서 큰 시사점을 가진다.

증강현실 성공 키워드는 지도, 지도에서 정보가 재구성된다

우 교수는 가상현실과 증강현실을 분리해 생각해서는 안된다고 강조했다. 가상현실 안경만 쓰고 돌아다니다가는 현실의 장애물에 부딪치게 된다. 현실 공간을 반영하는 증강현실이 가상현실 기술과 결합되어 두가지 기술이 함께 융합되야 제대로 된 응용 결과를 낼 수 있다. 우 교수는 더 많은 가능성과 기회가 있는데 게임 개발에만 매달려 새로운 기회를 놓치고 있다며 안타까움을 나타냈다.

우 교수는 향후 유망 가상·증강현실 영역으로 정보가시화 분야를 꼽았다. 우 교수는 증강현실과의 응용물과 연계 확장 컨텐츠를 개발하는 것이 중요할 것으로 전망했다. 커머스 영역으로의 확장도 빼놓을 수 없다.

우 교수는 증강현실 시장이 4차 산업혁명의 바닥기술 (빅데이타, 사물인터넷, 인공지능 등)의 가장 큰 혜택을 받을 수 있을 것으로 전망했다. 증강현실은 보이지 않는 것을 보여주는 기술이기 때문에 우주여행이나 문화 유산을 발굴하는 데에도 크게 쓰일 것으로 보인다.

플랫폼을 고려하는 컨텐츠가 필요하다. 물론 네트워크나 디바이스도 무시할 수는 없다. 가상·증강현실 컨텐츠가 가장 중요한 요소로 왕(King)에 해당된다면 성공의 키워드(Keyword)는 '지도'이다. 우 교수는 '정보'가 '지도'를 중심으로 재구성된다고 귀띔했다.

가장 중요한 것은 '생태계'를 만드는 것이다. 또 생태계를 어떻게 만들 것인가가 중요하다. 기술 중심으로 만들었을 때는 거품으로 사라진다. 우 교수는 사용자가 핵심이라고 지적했다. 우 교수는 "사용자가 계속 사용하고 싶은 컨텐츠를 계속 생산해낼 때 효과적일 것"이라고 조언했다.

- 김은영 객원기자

- teashotcool@gmail.com

- 저작권자 2016-11-02 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터