과학 대중화의 선구자 칼 세이건이 세상을 떠난 뒤 20년이 흘렀다. 그는 보이저 계획(1977년 NASA에 의해 진행된, 목성형 행성; 목성, 토성, 천왕성, 해왕성을 탐사하기 위한 우주 개발 계획)에 참여했고, 우주에서 본 지구의 사진인 ‘창백한 푸른 점’을 찍게 한 것으로도 유명하다.

두 개의 보이저 호에는 우리말인 ‘안녕하세요’를 비롯한 55개 언어로 된 인사말, 사진 118장과 음악 27곡, 개 짖는 소리, 바흐의 소나타를 포함한 음악 27곡이 담긴 ‘골든 레코드’가 실려 있다. 이 ‘골든 레코드’를 기획, 제작한 것도 바로 칼 세이건이다.

출판그룹 민음사의 과학 전문 출판사 ‘사이언스 북스’에서는 칼 세이건의 서거 20주년을 기념하여 ‘칼 세이건 과학살롱 2016’을 진행한다.

지난 금요일(9월 30일) 시작된 ‘칼 세이건 과학살롱 2016’에서는 13주에 걸쳐 매 주 다큐멘터리 ‘코스모스’를 1부씩 감상하고, 전문가의 강연을 듣는다. 별도의 신청 없이 누구나 참여할 수 있으며 참가비도 없다.

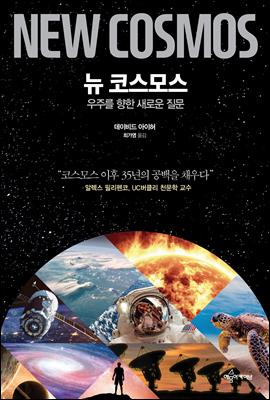

‘코스모스’는 칼 세이건이 직접 대본을 쓰고 진행자로 출연한 TV 다큐멘터리 시리즈이며 방영 이후 책으로도 나와 더욱 유명해졌다. 1980년에 방영되었던 이 프로그램은 2014년 재구성되어 새롭게 방영되었다. ‘칼 세이건 과학살롱 2016’에서는 이 중 천체물리학자 닐 타이슨이 진행을 맡은 2014년 판을 감상한다.

9월 30일 열린 첫 번째 행사에서는 ‘코스모스’의 번역자인 서울대학교 물리천문학부의 홍승수 명예교수가 강연자로 나섰다. 홍승수 교수는 재구성된 버전에 대해 “서사적으로 풍부하고 그래픽이 화려해 볼 만 하다. 덕분에 접근성은 높아졌지만, 과학적인 의미에 깊이 있게 접근하기에는 조금 부족해진 것 같다”고 했다. 실제로 책으로 ‘코스모스’를 먼저 접했거나 칼 세이건의 1980년 작을 본 참석자는 중요한 과학적 내용이 충분히 다뤄지지 않은 것 같아 아쉽다는 얘기를 하기도 했다.

반면 행사를 진행한 천문학자 이명현박사는 “백인 남성이었던 칼 세이건의 코스모스에 비해, 진행자 닐 타이슨이 흑인이기도 하고, 전반적인 다큐의 구성과 시각이 다양성을 고려하고 여성적으로 바뀐 면이 있다”며 “우리 시대에 꼭 맞는 영상”이라고 평했다.

사실 ‘코스모스’는 혼자 본다면 깊이 이해하기 어려울 수도 있는 다큐멘터리다. ‘칼 세이건 살롱 2016’에서는 과학 팟캐스트 <파토의 과학하고 앉아있네>를 진행하고 있는 원종우씨와 천문학자 이명현 박사가 진행자로 참여하여 영상을 보는 동안 간략한 설명을 덧붙인다.

행사가 시작되는 7시가 가까워오자 200명이 넘는 참석자가 공간을 가득 메웠는데, 초등학생부터 장년층까지 그 연령대가 다양했다. 이들은 모두 세 시간에 가까운 행사 내내 자리를 떠나지 않았다. 한 참석자는 “우주를 새로운 관점으로 바라보고 생각해볼 수 있었던 뜻 깊은 시간이었다”는 소감을 밝혔다.

홍승수 명예교수는 ‘코스모스’의 의미를 “시공간인 우주에서 인간인 ‘나’의 위치를 가늠해보는 여행”이라고 말한다. 그는 또, 어린 시절 닐 타이슨이 교수였던 칼 세이건을 찾아가 과학자의 꿈을 키우게 되었던 일화를 얘기하며, 2014년 판 ‘코스모스’의 도입부에 나오는 “칼에게서 닐에게로(From Carl to Neil)”라는 문구를 가리켰다. 이 문구처럼 과학에서는 “만남”이라는 키워드가 중요하다며 칼 세이건이 닐 타이슨과 ‘코스모스’를 통해 만난 모든 이에게 일종의 사명을 주고자 했다고 말한다.

그 메시지는 바로 “인간이 우주라는 무대의 주인공”이라는 것이라며 "인식의 주체가 되어 인간의 기원과 우주의 시작에 대한 진실을 찾고자 하는 욕구를 가져야 한다. 우주와 생명, 문명의 진화는 절묘한 우연적 사건의 연속이다. 하지만 시작은 우연이어도 진행은 필연에 따른다. 필연을 제어하는 것은 바로 나 자신”이라고 말했다. 이어 홍승수 명예교수는 "다큐멘터리 '코스모스'는 빈 의자가 떠나가는 장면으로 끝난다. 이는 독자에게 스스로 사명을 찾으라는 메시지"라는 말로 강연을 마쳤다.

- 박솔 객원기자

- solleap91@gmail.com

- 저작권자 2016-10-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터