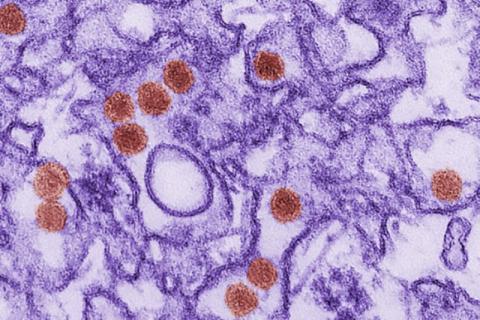

지카바이러스를 퇴치할 수 있는 항체가 확인돼 예방과 진단, 항체 기반의 새로운 치료약 개발에 중요한 교두보를 마련하게 됐다. 쥐를 이용해 수행한 이번 연구는 지난 7월 14일 ‘사이언스’지에 발표된 항체들이 바이러스와 어떻게 상호작용하는지를 세부적으로 명확히 밝혀냄으로써 백신 개발에 한 걸음 다가서게 됐다.

미국 워싱턴대 의대(세인트루이스) 연구팀은 백신 개발의 중요한 정보인, 항체가 인식하는 바이러스 표면의 정확한 지점을 밝혀내는데 성공했다. 이와 함께 이 항체들이 다른 바이러스와는 상관 없이 오직 지카바이러스와만 배타적으로 결합함으로써 지카 감염 여부를 알 수 있는 진단시약을 만드는데도 활용될 수 있다는 가능성을 보여주었다. 이번 연구는 생명과학 저널 ‘셀’(Cell)지 27일자에 발표됐다.

논문의 공동 시니어저자인 데이브드 프리먼트(Daved Fremont) 교수(병리학 및 면역학)는 “중요한것은 이번에 확인한 항체들이 아프리카와 아시아, 아메리카 지카바이러스종을 모두 퇴치할 수 있다는 점”이라고 말했다. 따라서 이와 유사한 항체로부터 만든 백신은 세계 모든 종의 지카를 예방할 수 있을 것으로 보인다.

“항체의 태아 보호 여부는 영장류 실험해 봐야”

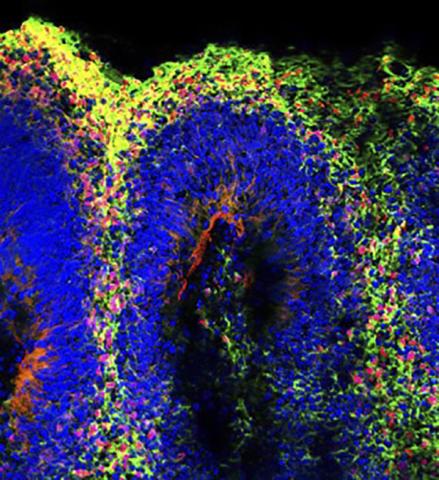

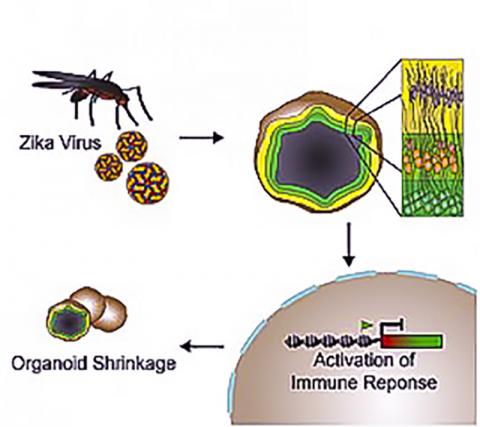

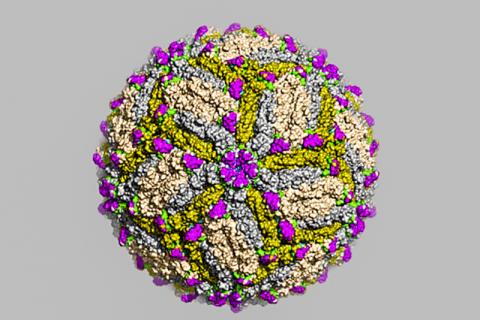

프리먼트 교수와 공동 시니어저자인 마이클 다이어먼드 교수팀은 지카바이러스에 강하게 결합하는 여섯 개의 항체를 식별해 낸 후 X선 결정학 기술을 이용해 결합 부위를 집중 조사했다. 바이러스와 항체들을 한 곳에 함께 가둬놓고 반사돼 오는 X선으로 구조를 시각화해, 바이러스 표면 외피 단백질 부위에 결합된 강력한 두 개의 항체를 확인해 낼 수 있었다.

프리먼트 교수는 “바이러스 외피 단백질 단독으로도 방어적 면역반응을 일으킬 수 있다고 생각한다”며, 바이러스 전체가 아닌 이 단백질만을 이용해 백신을 제조할 수 있는 가능성을 시사했다.

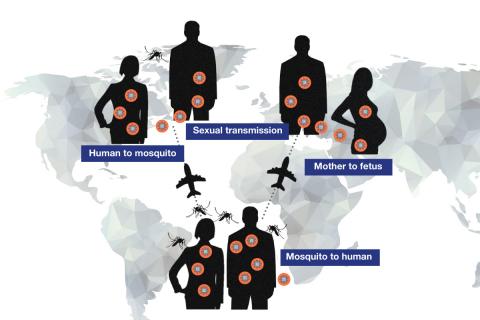

살아있는 바이러스를 약화시킨 생백신이 통상 널리 쓰이고 효과적이나 임신부에게는 투여할 수 없다. 임신으로 인해 면역력이 약화돼 자칫 병을 일으킬 수 있기 때문이다. 지카는 특히 임신부가 감염됐을 때 태아 결함이나 유산을 일으킬 수 있어 생백신을 쓰기가 어렵고, 단백질 기반의 백신이 유용할 수 있다. 지카에 감염된 임신부 쥐 모델은 이미 갖춰져 있으나 연구팀은 임신한 쥐 모델에 이런 백신이 유효한지에 대한 실험은 아직 하지 않았다.

다이어먼드 교수는 “이런 종류의 실험에는 쥐 모델이 그리 이상적이지 않다”고 말했다. 임신부의 항체는 태반으로 옮겨와 임신 중인 태아를 보호하게 되는데 쥐들은 모성항체를 대부분 출생 후에 취득한다는 것이다. 다이어먼드 교수는 임신부에 대한 백신이 태아를 보호하는지의 여부를 알기 위해서는 영장류에 대한 실험이 필요할 것이라고 덧붙였다.

“항체 진단약으로 임신 초기 감염 여부 알 수 있을 것”

현재 지카바이러스 감염 여부의 진단은 일차적으로 바이러스 유전자를 검색해서 수행한다. 그러나 이 방법은 핏 속에 고농도의 바이러스가 있어야 가능하고 진단 당시 기준 일주일 안에 감염된 사람만 가능하다는 단점이 있다. 보완 검사로 핏 속의 ‘지카 특이적 항체’의 양을 측정하는 방법이 있으나 이 방법은 여러 달 혹은 수년 전의 감염 여부만 알 수 있다. 또 이런 진단법 개발을 위한 ‘지카 특이적 도구’(Zika-specific tools)가 부족한 것도 문제다.

프리먼트 교수는 “특히 중요한 것은 임신부들이 임신 초기에 지카에 감염됐는지의 여부를 알고 싶어 하지만 현재의 진단법으로는 이를 알 수 없다는 점이 문제”라고 지적했다.

이번 연구에서 확인된 항체들은 다른 질병이 있거나 임신한 여성과 같은 고위험군 치료에 사용될 수 있을 것으로 보인다. 다이어먼드 교수는 “이론상 이 항체들의 예방력은 태아를 지카 감염으로부터 보호할 것으로 예상된다”고 밝혔다. 다만 이 항체들은 쥐에서 얻은 것이기 때문에 인체에 적용하기 전 인간에 맞도록 수정이 필요하다.

“항체 수치 낮으면 뎅기열 증상 악화시킬 우려”

이 백신과 관련해 연구팀이 우려하는 점도 한 가지 있다. 실험실 연구 결과 지카 항체 수치가 너무 낮으면 쉽게 뎅기열에 감염될 수 있다는 것이다. 몸 안에 뎅기 바이러스가 있는 사람들은 두 번째 뎅기열에 감염됐을 때 증상이 크게 나타나는데 그 이유는 첫 번째 감염됐을 때 몸 안에 남아있던 낮은 수치의 항체가 바이러스 침입을 용이하게 하게 때문이다. 뎅기열이나 지카바이러스는 모두 브라질을 포함한 열대 미주지역에서 유행하고 있어 지카 감염 후 다시 뎅기열에 감염되거나 혹은 지카 백신을 접종한 후 뎅기열에 감염되면 뎅기열 증상이 더욱 심해질 가능성이 있다는 것이다.

다이어먼드 교수는 “실험실 안에서의 세포 실험 결과를 실제로 인체에 적용했을 때 어떤 결과가 나타날 것인지 추론하는 데는 매우 신중해야 한다”며, “지카 면역이 뎅기열을 악화시킨다는 것에 대해 우리가 아는 것은 다만 실험실 결과뿐”이라고 말했다.

- 김병희 객원기자

- kna@live.co.kr

- 저작권자 2016-07-28 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터