혹시 ‘카나리아 걸(canary girls)’을 아시나요? 얼핏 들으면 카나리아처럼 예쁜 목소리를 가진 여성을 지칭하는 말 같지만 실제 의미는 전혀 다르다. 이 말은 제1차 세계대전 중 스코틀랜드와 잉글랜드의 국경지대인 그레트나에 위치한 공장에서 TNT를 제조하던 여성들을 일컫던 별칭이다. 피부가 TNT 제조의 독성 환경에 그대로 노출돼 노란색으로 변하면서, 카나리아 새의 깃털과 같은 색깔처럼 보인다고 해서 붙여진 별명이다.

이처럼 제1차 세계대전은 집안일만 하던 여성들을 실험실과 공장으로 이끌어내는 계기가 되었다. 즉, 고등교육을 받은 남성들이 전선으로 차출되자 이전에 남성을 위한 노동 장소였던 과학과 산업 분야에서 여성의 뇌를 효율적으로 사용하기 시작했던 것이다.

교육을 적게 받은 여성들은 기술 훈련을 거친 후 폭탄을 조사하고 무전기 밸브를 시험하거나 화학물을 합성하는 일을 맡았으며, 과학적 훈련을 받은 여성들은 대학이나 박물관 등의 일을 맡기도 했다.

하지만 이들에 대한 처우는 남성에 비해 상대적으로 열악했다. 남성보다 보수가 적었을 뿐더러 위험한 작업장에서 일을 함에도 불구하고 실용적인 바지 대신 긴 치마를 입어야 했다. 또한 남성들이 전선에서 돌아온 후에는 대학에서 강사로 근무하던 여성들의 경우 대부분 강사의 지위를 남성들에게 다시 넘겨주어야 했다.

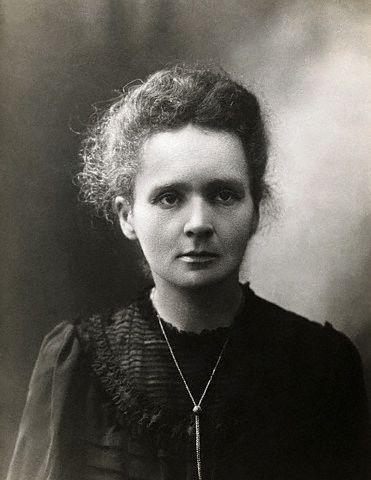

전쟁이 일어나기 전에 이미 노벨상을 두 차례나 받은 마리 퀴리의 경우도 마찬가지였다. 그녀는 제1차 세계대전이 일어난 후 독일군이 파리로 진격해오자 자발적으로 방사선 전문의가 돼 부상자 치료를 위해 뢴트겐 투사기를 보급하는 데 노력했으며, 그 공로를 인정받아 파리 의학아카데미의 회원이 되었다. 하지만 마리 퀴리는 파리 과학아카데미의 정회원이 되지는 못했다. 여성이라는 한계 때문이었다.

그럼 그로부터 1세기가 흐른 지금, 여성 과학자들에 대한 차별은 과연 얼마만큼 개선되었을까. 미국 프린스턴 대학의 새라 제인 레슬리라는 학자가 최근 이에 대한 연구결과를 ‘사이언스’ 지에 발표했다.

전체 학계에 걸쳐 성의 다양성 증진시켜야

미국에서 박사학위를 받은 사람들과 9개 대학의 교수 및 박사후연구원, 대학원생 등으로부터 설문조사를 받아 실시된 이 조사결과에 의하면, 수학 및 과학 분야에서 여성에게는 아직 보이지 않는 장벽이 존재하는 것으로 나타났다.

교육학이나 심리학 등과 같이 내적인 능력을 강조하는 분야에서는 여성 박사의 비율이 높지만, 재능을 귀중하게 여기는 수학 분야에서의 여성 박사의 비율은 가장 적게 나타난 것. 이에 대해 레슬리는 “좀 더 많은 여성들이 참여할 수 있도록 노력을 넘어서 재능에 대한 강조를 금지해야 한다”며 “만일 이러한 태도를 변화시킨다는 전체 학계에 걸쳐 성의 다양성을 증진시킬 수 있을 것”이라고 주장했다.

지난해 여름 MIT의 암생물학자 제인슨 쉘쳐와 트위터사의 공학자 조안 스미스가 공동으로 발표한 연구결과는 여성 과학자들의 차별 실태에 대해 좀 더 구체적인 수치를 내놓고 있다. 여성이 전체 과학자들의 절반을 차지하고 있지만 최고 수준의 남성 과학자들이 이끄는 연구실에서는 그 존재감이 미미하다는 내용이다.

남성 교수가 이끌고 있는 실험실에서 여성 연구자는 박사후연구원의 경우 36%, 대학원 학생은 47%를 차지하며, 여성 교수가 이끌고 있는 실험실에서는 박사후연구원의 46%, 대학원 학생의 53%가 여성인 것으로 나타났다.

그러나 미국 국립과학원의 구성원이거나 하워드 휴즈 의학연구소로부터 연구비를 받고 있는 소위 엘리트 남성 교수가 이끄는 연구그룹에서는 여성 박사후연구원의 비율이 31%로 떨어진다는 것.

이 논문은 여성 과학자의 고위직 승진을 막는 조직 내의 보이지 않는 ‘유리천장’이 존재하고 있다는 사실을 알려준다. 더불어 엘리트 여성 수석 연구자들이 최대한 많은 여성 교수들과 연구자들의 고용을 강조해야 하며, 대학원 수준에서 여성과 남성이 국립과학재단의 연구비에 대해 동등하게 경쟁해야 한다는 현실을 짚었다는 점에서 화제가 됐다.

이런 현상은 캘리포니아주립대의 ‘직업과 성에 관한 연구센터’가 2013년에 발표한 보고서에서도 그대로 드러난다. 그에 의하면 대학의 과학 관련 학부에서 시간강사 이하 계약직의 여성 비율은 36%이지만, 정규직으로 한정할 경우에는 28%로 줄어들고 정교수의 여성 비율은 16%밖에 되지 않았다.

연구과제 여성 책임자 비율은 7.8%

구미에 비해 여성 과학자 비율이 낮은 우리나라도 예외는 아니다. 국가과학기술위원회와 한국과학기술기획평가원(KISTEP)에서 발행한 2011년도 연구개발활동조사보고서에 의하면 연구개발인력으로 구분되는 우리나라의 여성 과학자는 약 6만5000여 명으로 전체의 17.3%를 차지한다. 그러나 연구과제 책임자 중 여성 비율은 7.3%에 그칠 뿐이다.

지난해 미래창조과학부와 한국여성과학기술인지원센터(WISET)에서 발표한 ‘2013 여성과학기술인력 활용 실태조사’ 결과를 보면 미미한 수준이지만 여성 과학기술인의 활용 현황이 높아지고 있다. 여성 과학기술인의 재직 비율은 19.0%였으며, 여성과학기술인의 연구과제 책임자 비율은 7.8%로 나타난 것.

고무적인 것은 이공계 전공분야의 석·박사 학위과정 졸업자 규모 및 비율이 전반적으로 증가 추세에 있다는 점이다. 전문학사 이상 석·박사 과정을 포함한 자연·공학계열 전체 입학생 중 여학생 비율은 27.0%로 나타났으며, 자연·공학계열에 재학 중인 여학생 비율은 28.4%로 전년 대비 5.8%p 증가한 것으로 밝혀진 것.

정부 출연연구기관의 여성 기관장 수도 점차 늘어나고 있는 추세다. 지난 2005년 한국표준과학연구원장에 선임돼 과학기술계 유리천장을 최초로 뚫은 정광화 원장이 2013년 다시 한국기초과학지원연구원장에 선임된 데 이어 지난해 9월에는 한국과학기술정보연구원에 한선화 신임 원장이 취임했다.

또 지난해 11월에는 한국한의학연구원에 이혜정 원장이 선임됐으며, 구랍 10일에는 한국표준과학연구원에서 신용현 신임 원장의 취임식이 개최됐다. 이로써 역대 최대 규모인 4명의 과학기술계 여성 기관장이 동시에 임시를 수행하고 있다.

여성 과학기술인들이 연구 현장에서의 가장 큰 어려움으로 꼽는 것은 바로 결혼 후 출산 및 육아 문제다. 특히 다른 분야에 비해 발전 속도가 빠른 과학계에서 출산 및 육아에 따른 여성 연구자들의 경력 단절은 치명적이다. 여성 과기인에 대한 실질적인 처우 개선과 함께 여성 과학자에 대한 무의식적인 편견도 앞으론 완전히 사라졌으면 하는 바람이다.

- 이성규 객원편집위원

- 2noel@paran.com

- 저작권자 2015-01-26 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터