다윈은 1859년 발간한 '종의 기원'을 통해 진화에 대해 논했다. 생물은 생활환경에 적응하면서 단순한 것으로부터 복잡한 것으로 진화하며, 생존경쟁에 적합한 것은 살아남고 그렇지 못한 것은 도태된다는 것이다.

물론 진화론을 바라 보는 부정적인 시각은 여전히 존재하고 있다. 하지만 과학에 있어서 진화론은 통설이 됐으며, 단순히 생물학적인 논의에서 벗어나 문화적, 사회적인 분야까지 넓게 사용되고 있는 개념이다.

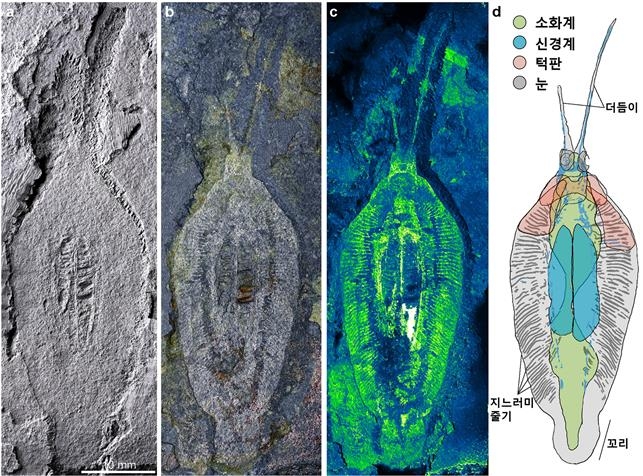

지금도 계속해서 진화론을 뒷받침하는 연구가 발표되고 있다. 지난 4월 학술지 '네이처'(nature)를 통해 발표된 앨런 프라델(Alan Pradel) 미국 자연사박물관(American Museum of Natural History) 박사를 비롯한 연구팀의 논문에 따르면, 3억 2500만 년 전 바닷속에 살았던 신종 고대 상어가 확인되었다고 한다. (원문링크)

오늘날의 상어들이 기본적으로 상어임을 유지하고 있지만 진화적으로는 많은 변화를 거쳤다는 증거가 될 것으로 보인다. 이 상어 화석은 지금까지 발견된 어느 화석보다 잘 보존되어 있었으며, 이는 수집한 부부의 이름을 따 오자르쿠스 마페세(Ozarcus mapesae)라는 학명으로 명명되었다.

상어는 가장 초기부터 살아남아 있는 턱이 있는 척추동물(유악류) 중 하나로 여겨져 왔으며, 현대 상어의 턱 구조가 원시 상어와 거의 같다는 이론이 정설로 여겨져왔다. 하지만 이번 발견을 통해 기존의 이론이 다를 수 있음이 발견되었다.

왜냐하면 이번에 발견된 화석을 통해 오늘날의 상어 모습이 매우 특정적으로 파생된 것임을 알 수 있기 때문이다. 상어를 포함한 모든 어류의 머리는 턱 뼈와 이를 보조하는 아가미 뼈 등으로 나뉘는데, 일반적으로 상어의 골격은 일반적인 경골보다 물렁한 연골로 이루어져 있다.

그래서 이들의 화석이 손상되기 쉽고, 지금까지 발견된 상어 화석의 대부분은 납작한 파편 형태여서 그 형태를 추측하기 어려웠다. 하지만 이 화석은 거의 완벽한 상태로 보존되어 있기 때문에 고대 상어의 명확한 구조를 파악할 수 있었다.

연구팀은 고화질의 엑스선 촬영을 통해 디지털 방식으로 이 화석을 해부했으며, 그 결과 턱 뼈에 관한 상세한 이미지를 얻을 수 있었다. 화석화된 뼈는 현존하는 상어 혹은 상어와 닮은 다른 어류와 같지 않았으며, 근본적으로는 경골어와 같은 것임이 밝혀졌다.

경골어는 뼈의 일부 또는 전체가 딱딱한 뼈로 되어 있어 붙여진 이름인데, 물에서 육지로 이동한 최초의 척추동물의 조상을 말하기도 한다. 현재는 우리가 말하는 '물고기'들의 조상을 말한다. 상어가 근본적으로 경골어라는 것이 이번 연구를 통해 밝혀진 것이다.

약 4억 2000만년간 존재해 온 상어들이 구조적인 진화를 겪었다는 것은 이미 예기된 상황이었다. 더 나아가 이번 연구를 통해 오늘날의 상어와 진화과정에 대해 더 많은 것을 알 수 있다는 점에서 유의미한 연구라고 할 수 있다.

날개 넷 달린 고대 새, 조류 진화의 열쇠

지난 7월에는 중국에서 날개 넷 달린 이상한 공룡 화석이 발견되었는데, 이것이 조류의 기원에 관한 새로운 단서를 가져올 수 있다는 내용의 연구가 발표되었다. 중국 북동부 랴오닝성(遼寧省)에서 발견된 1억 2500만 년 전쯤 살았던 육식 동물의 화석이다.

'창유랍토르 양기'(Changyuraptor yangi)라는 이름의 이 공룡은 부리 끝부터 매우 긴 꼬리를 포함한 끝 부분까지의 전제 길이가 1.3미터(m)로 몸 전체에는 화려한 깃털로 덮여 있던 것으로 여겨진다. 강 한(Ganf Han) 중국 보하이 대학교(渤海大学) 박사를 비롯한 연구팀이 이 공룡에 대한 내용을 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈'(nature communications)를 통해 발표하였다. (원문링크)

중국에서 발견된 화석은 다 자란 것으로 보이며, 체중은 약 4.5킬로그램(kg)으로 추정된다. 지금까지 발견된 '네 날개' 공룡 중에서는 가장 크다. 미크로랍토르(Microraptor)라는 이름으로도 알려져있는데, 이 공룡이 얼마나 하늘을 잘 날 수 있었는지에 대해서는 여전히 논란이 되고 있다.

이번 발견을 통해 비행과 활광에 관한 가능성이 제안되고 있기 때문에 중요한 의미를 가지고 있다. 30센티미터(cm)에 달하는 긴 꼬리털이 공기저항을 제어하고 안전하게 착륙할 수 있다는 가능성을 가지고 있기 때문이다.

그렇기 때문에 만약 이 추측이 맞다면 조류는 깃털이 있는 작고 2족으로 보행하는 수각아목 공룡에서 진화했다는 가설은 재검토 되어야 한다. 이번 발견은 공룡의 비행이 아주 작은 동물에만 한정되는 것이 아니라 상당한 크기의 공룡도 가능했다는 것을 보여주며, 옳은 방향으로 공룡 비행의 복잡한 의미를 이해할 수 있는 증거가 될 것으로 보인다.

물고기, 어떻게 육지동물이 됐을까

그리고 지난 8월 말, 고대 물고기가 육지동물로 진화하며 몸에 어떤 변화를 겪었는지가 규명되었다. 학술지 '네이처'(nature)를 통해 발표된 애밀리 스탠든(Emily M. Standen) 캐나다 오타와 대학교(University of Ottawa) 박사를 비롯한 연구팀의 연구이다. (원문링크)

지금까지 물고기가 약 4억년 전 육지로 올라오면서 양서류, 파충류, 포유류 등으로 분화했다는 것이 과학계의 통설이었다. 하지만 물고기의 몸과 지느러미가 어떻게 지상 보행에 맞게 바뀌었는지는 밝혀지지 않은 상태였다.

연구팀은 '폴립테루스'(Polypterus)라는 이름의 아프리카 물고기 치어를 육지환경에서 키우며 변화를 관찰하였다. 이 물고기는 허파가 있어 대기 중에서도 숨을 쉴 수 있으며, 배에 달린 긴 지느러미를 이용해 땅에서 걸을 수도 있다.

1년 동안 이 물고기를 관찰한 결과, 육지에서 키운 폴립테루스는 물에서 자란 경우보다 머리를 땅으로부터 더 높이 들고 다닌 것으로 나타났다. 또한 지느러미를 몸에 더 붙이고 뻣뻣하게 해 물에서처럼 흐느적거리지 않게 하는 것이 관찰되었다.

물고기들은 또한 해부학적으로도 가슴 골격이 더 길고 단단하게 바뀌었다. 이는 보행을 돕기 위해 몸이 변한 것으로, 가슴 골격과 두개골의 접촉 역시 적어지면서 머리와 목의 더 큰 움직임이 가능한 것으로 나타났다.

이번 연구를 통해 과거 고대 물고기가 처음 육지로 올라올 당시 어떤 변화를 겪었을 지를 예상할 수 있다. 또한 이와 같은 변화를 겪은 종이 자연 선택과 도태를 거쳐 현재까지 이어졌음을 알 수 있다. 인간의 조상 역시 같은 과정을 따라 육지에 첫 발을 내디뎠다는 것을 알 수 있다는 점에서 유의미한 연구라고 할 수 있다.

- 이슬기 객원기자

- justice0527@hanmail.net

- 저작권자 2014-09-16 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터