가정용 정수기부터 공업용 폐수처리에 이르기까지 폭넓은 분야에서 물의 여과와 정제에 사용되는 수처리용 분리막. 수처리용 분리막은 가능한 많은 양의 정수처리 대상 물질을 빠르면서도 정확하게 분리해 낼 수 있도록 처리용량과 분리효율을 동시에 높이는 것이 관건이다.

하지만 수처리용 분리막에 있어 높은 처리용량과 분리효율, 이 두 가지 요건은 양립할 수 없다. 처리용량을 높이면 분리효율이 떨어지고, 반대로 정교한 분리효율에 집중하면 처리용량이 감소해 서로 상충하는 관계를 보이는 것이다.

이런 가운데 국내 연구진이 높은 정수처리 능력과 상당 수준의 오염물질 제거능력을 갖고 있는 분리막 제작기술을 개발해 주목을 받고 있다. 유필진 성균관대 화학공학과 교수팀이 인체에는 무해하면서도 대량 생산이 가능한 바이러스 나노실을 이용, 수처리용 분리막에 활용될 수 있는 초박막 형태의 나노그물망 구조체 소재를 개발한 것이다.

해당 구조체는 간단하면서도 친환경적인 수용액 기반 공정으로 제작돼 차세대 고성능 분리막 제작기술로 활용될 수 있을 것으로 기대되고 있다.

나노실 구조 생체재료 기본소재로 사용

“수처리용 분리막은 분리대상 물질에 대해 단위 시간당 높은 처리용량과 함께 완벽한 분리효율을 확보하는 것이 가장 이상적인 것으로 평가됩니다. 하지만 기존 수처리용 분리막 소재는 기공크기가 불균일하고 막의 두께도 상대적으로 두터워 고성능의 분리막을 구현하는 데는 한계가 있었죠. 이번 저희팀의 연구는 정밀한 투과와 높은 분리 효율 특성을 갖는 분리막 소재를 제작하기 위한 접근 방법을 개발했습니다. 나노실 구조의 생체재료를 기본 소재로 사용해 균일한 기공 크기를 가진 매우 얇은 나노그물망 구조체를 제작했죠. 이를 통해 차세대 분리막 소재기술에 대한 돌파구를 제시했습니다.”유필진 교수팀은 인체에 감염과 독성의 위험을 주지 않는 생체재료인 ‘M13 바이러스 나노실’ 을 이용해 매우 얇은 나노그물망 구조체를 개발했다. 1차원 극미세 섬유 구조를 갖고 있는 이 소재를 물의 여과나 정제에 사용되는 분리막 기술에 적용한 것이다.

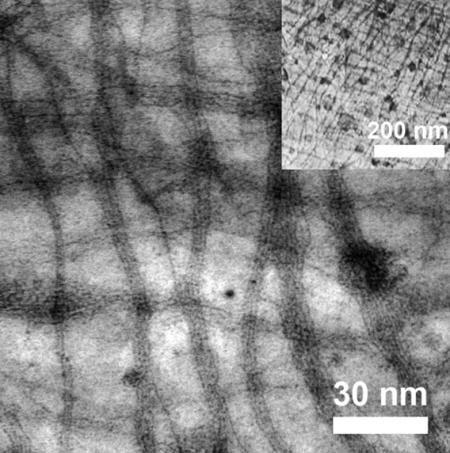

“균일한 크기의 기공을 가지면서도 높은 표면기공 밀도를 가진 분리막 소재를 제작하기 위해 우리팀은 1차원 선형구조를 가진 M13 바이러스를 이용했어요. 산화 그래핀 기판 위에서 한쪽 방향으로만 바이러스를 정렬시킨 구조체를 제작하고 이를 격자 방향으로 쌓아 올려 ‘나노그물망 (nanomesh)’ 형태의 분리막을 성공적으로 제작한 것이죠.”

M13 바이러스란 박테리아를 숙주로 해 대량생산이 가능한 폭 6.6 나노미터, 길이 880 나노미터의 1차원 구조를 가지는 선형 바이러스를 일컫는다. 유필진 교수팀이 제작한 나노그물망 구조체 분리막은 기공크기가 균일하면서도 불과 10 ~ 30 나노미터 두께의 초박막 형태로 제작이 가능하다. 10 ~ 30 나노미터의 두께는 현재의 반도체 공정에서 구현할 수 있는 가장 미세한 회로 선폭의 크기에 해당할 정도로 얇은 수준임을 고려할 때 기술수준을 상당부분 끌어올렸다고 볼 수 있다.

“단방향 정렬구조체 제작은 마치 사람의 모발에서 모근만 고정된 상태에서 빗질을 통해 머리카락을 정렬시키는 것과 같습니다. 1차원 선형구조를 가진 바이러스 꼬리 부분만 산화 그래핀 기판과 결합할 수 있도록 선택적으로 화학적 특성을 부여한 것이죠. 결합 시킨 이후 물이나 공기의 흐름을 바이러스에 가해 일정한 방향으로 정렬되도록 하는 방법을 이용했습니다.”

여기서 그치지 않고 연구팀은 한쪽 방향으로 정렬된 바이러스 구조체를 격자방향으로 교차시켜 순차적으로 쌓아 나갔다. 이렇게 나노미터 수준의 기공을 가진 그물망 구조를 제작하고 이 과정에서 막을 쌓아 나가는 횟수를 변화시켜 기공 크기를 조절, 분리하고자 하는 대상물질에 따라 특화된 수처리용 분리막 제작을 실현했다.

기존 수처리막 분리막보다 3~4배 높은 처리특성

제작된 수십 나노미터 두께의 나노그물망 구조체 분리막은 물이 통과하더라도 매우 낮은 수준의 흐름 저항만이 발생하게 된다. 따라서 에너지를 적게 사용하고 낮은 압력이 가해지는 분리막 조건 하에서도 우수한 투과 특성을 가질 수 있어 결과적으로는 비약적으로 향상된 처리용량 특성을 확보할 수 있다.

“이와 더불어 기공 크기가 균일한 나노그물망 구조체 특성으로 인해 일정한 크기를 갖는 분리대상 물질에 대해 높은 분리효율을 보일 수 있게 됩니다. 기존에 유사한 수준의 기공 크기를 가지는 상용화 분리막과 비교할 경우 완벽한 분리제거 특성을 확보하는 조건에서도 약 3~4배 수준이 향상된 처리용량 특성을 갖고 있어요.”

유필진 교수가 이번 연구의 아이디어를 독특한 곳에서 얻었다. 엉킨 머리카락을 풀기 위해 빗질을 하는 것을 적용하면 될 것이라고 생각한 것이다. 머리카락의 축소판 형태를 갖고 있는 M13 바이러스의 경우에도 바이러스의 한쪽 끝 부분만을 선택적으로 고정하고 나머지 부분에 빗질과 같은 물리적 힘을 가해줌으로써 바이러스를 특정 방향으로 정렬시킬 수 있을 것이라는 아이디어를 제안했다.

“이러한 아이디어를 구현하기 위해서는 바이러스를 잘 고정시켜 줄 수 있는 기판을 선택하는 것도 매우 중요합니다. 이는 산화 그래핀 소재가 모서리 부분에서만 강한 화학결합을 이룰 수 있다는 특성을 활용한 것이죠. 다행스럽게도 연구실에서 산화 그래핀과 관련된 연구도 예전부터 진행을 해왔기 때문에 전혀 다른 성격의 두 물질이 융합된 시너지의 창출이 가능했습니다.”

유필진 교수는 바이러스를 활용한 나노구조체 구현 연구를 박사후연구원 시절이던 10여 년 전부터 다뤄왔다. 당시 바이러스를 대면적에서 특정한 방향으로 정렬시키는 구조화 기술은 구현이 거의 불가능했다. 이번 연구에서는 바이러스의 꼬리부분만을 선택적으로 처리해 산화 그래핀 기판의 모서리 부분에 결합할 수 있는 특성을 부여, 이에 물의 흐름 같은 물리력을 적용해 한쪽 방향으로만 정렬시킴으로써 간단한 방법으로도 대면적의 정렬구조체를 제작할 수 있었다.

“기업과의 공동연구도 중요한 역할을 했어요. 저는 본래 분리막 관련 분야에는 연구경험이 없었어요. 하지만 삼성종합기술원 연구진과의 산학협동연구의 과정에서 분리막 분야의 응용과 관련된 연구주제를 탐색하게 됐죠. 그 결과 이번 연구에 대한 아이디어를 도출하게 됐고요. 결과적으로는 성공적인 산학협동연구의 성과를 창출함과 동시에 과학적으로도 진일보한 연구 분야를 개척하게 된 셈이네요.”

연구 과정 가운데 어려움도 있었다. M13 바이러스는 매우 작은 크기의 생체물질이며 분리막 기술은 상당히 큰 규모로 구현되는 응용분야 연구다. 따라서 둘 사이의 간극을 좁히면서 실제 실험 적용결과를 확인하기 위해서는 ‘공정의 대면적화 적용’ 이라는 중요한 이슈를 극복해야 했다. 유필진 교수는 “상당히 많은 공정상의 시행착오가 있었지만 결국에는 최적화된 조건의 기술성과를 도출할 수 있었다”고 이야기 했다.

개발된 기술은 수처리용 분리막 소재 뿐 아니라, 구조체를 틀로 사용해 다른 물질을 코팅하는 기술인 템플레이팅 기법을 통해 반도체나 무기물의 나노그물망 구조체로도 변환시킬 수 있다. 이를 활용하면 고성능‧고효율의 에너지 소자용 전극 소재나 바이오‧환경 센서 소재 등 다양한 분야에서 광범위하게 적용할 수 있다.

“연구자로서 연구주제와 관련된 하나의 과정을 마무리 짓는다는 것은 큰 의미입니다. 이에 그치지 않고 연구성과가 공익을 증진하고 우리 삶을 더 가치 있게 만드는 데 활용될 수 있다면 많은 보람을 느낄 수 있겠죠. 진행 중인 많은 연구에서도 좋은 결과를 낼 수 있도록 노력하겠습니다.

과학기술은 혁신을 통한 진보를 가능케 하는 우리사회의 원동력입니다. 중‧고등학교의 많은 우수한 인재들이 지속적으로 과학과 공학에 대한 애정과 관심을 갖고 미래의 꿈을 실현하는 장으로 이 분야를 선택하길 바랍니다.”

- 황정은 객원기자

- hjuun@naver.com

- 저작권자 2014-04-21 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터