K-11 복합형 소총이 다시 군에 배치될 전망이다. 지난 2008년 첫 선을 보이며, 미래형 소총으로 화려한 신고식을 치렀던 K-11 복합형 소총은 기대와는 달리 잦은 결함이 드러난 가운데 지난 2011년에는 20㎜ 탄의 총기 내 폭발사고로 전면 리콜 조치당하는 불운을 겪었다.

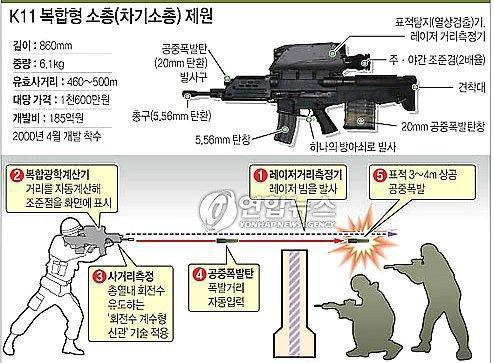

K-11 복합형 소총의 경우, 정교한 소형 컴퓨터라고 할 수 있는 사격통제장치(Fire Control System, FCS)가 레이저 거리측정기, 탄도컴퓨터, CCD 카메라, 관측용 광학장비, 환경 센서, 표적추적 장치. 열영상 장비 등의 디지털 정보를 제어하는 가운데 사격을 하는 복잡한 체계로 이뤄져 있다.

제일 먼저, 레이저 거리측정기로 표적과의 거리가 계산되면 이 디지털 정보는 20㎜ 공중폭발탄에 내장된 반도체 칩에 전달된다.

정보를 받은 공중폭발탄은 발사돼 날아갈 때, 거리에 따라 회전수가 결정되고, 이후 목표에 도달하면 공중폭발탄 내부의 충격 센서가 자동으로 회전수를 인지, 표적 위에서 폭발한다. 따라서 신호가 잘못 입력되면 원하는 위치에서 벗어나 폭발할 수도 있다.

컴퓨터가 탄도 방해 요소들 처리

과거 베트남 전에서 맹위를 떨쳤던 분대 단위 보병화기로 M79 유탄발사기가 있었고, 현재는 M203 소총장착용 유탄발사기로 바뀌어 사용되고 있으나 두 가지 모두 사수의 조준감에 의해서 운용된다.

이에 대해 전문가들은 “사수가 표적을 정조준해서 사격했을 때, 발사된 유탄은 다양한 원인으로 총구와 표적을 연결하는 직선인 조준선 정렬에서 벗어나고, 이동 표적인 경우에는 유탄이 날아가는 사이에 표적 자체도 움직이므로 더욱 오차가 커진다”고 지적한다.

탄도에 영향을 미치는 현상들은 크게 탄도(Ballistic), 시차(Parallax), 화포의 안정화(Stabilization) 등의 세 가지로 알려져 있다. 탄환의 비행시간과 표적의 운동에 의해 벗어난 탄도의 문제, 사격통제장치와 화기가 별도로 운용될 때, 발생하는 시차의 문제, 이동하면서 사격시, 정확한 수평을 유지하지 않으면 표적에서 벗어나는 안정화 문제 등이 바로 그것.

이외에 항력, 바람, 대기온도 등에 의해 탄환은 원하는 표적에서 벗어나기 미련이다. 따라서 이를 해결하기 위해 개발된 장비가 바로 사격통제장치(FCS)다.

사격통제장치는 앞서 말한 3가지의 문제점을 해결하기 위한 사격제원 정보를 총기 또는 화포에 전달하는 기능을 갖추고 있다. 표적에 대한 탐지와 추적을 통해 표적의 위치, 속도, 이동 방향에 대한 정보를 지속적으로 사격통제장치에 전달한다.

그 절차는 사격하기 전에 미리 지구의 중력, 바람 등에 의한 탄도의 변화와 비행시간 동안의 표적이동 등을 계산해 발사 방향을 제어하고, 레이저 거리측정기로 표적에 맞는 거리 정보를 계산하는 것,

자동으로 폭발하는 지능형 폭탄 내장

K-11 복합형 소총의 사격통제장치는 레이저를 이용한다. 우선, 병사는 레이저 거리측정기로 적을 향해 약 5~20ns의 짧은 레이저 펄스를 발사한다.

내장된 칩이 발사신호가 되돌아오는 데 걸리는 시간과 빛의 속도를 곱해 표적까지의 거리를 계산, 자동으로 조준점을 사수에게 영상장비로 보여주고, 사수는 그대로 조준점을 지향해 사격하면 된다. .

20mm 유탄 내부에는 회전수 계수형 신관이 탑재된다. 거리측정기로 획득된 디지털 정보들은 유탄의 신관에 자동으로 전송·입력되고, 거리에 따라 탄의 회전수가 계산된다. 유탄은 입력된 숫자만큼 회전하면서 날아가는데 원하는 위치에 도달하면 자동으로 폭발한다. 마치 십자폭탄처럼 머리 위에서 쏟아지는 파편은 가공할 위력을 자랑한다.

그런데 이 사격통제장치의 정보가 지능형 유탄의 칩에 잘못 전달되면 원치 않는 위치에서 폭발이 일어날 수 있다. 방사청 조사 결과 2011년 폭발사고의 원인은 20㎜ 지능형 공중폭발탄을 사격할 때 사수가 방아쇠를 살짝 당겼고, 탄이 발사되지 않은 상황에서 공중폭발탄의 반도체 칩에 신호가 전달되면서 거리에 대한 오차 정보가 발생해 결국 폭발로 이어졌던 것.

그러나 이후 군의 지속적인 검사와 수많은 테스트 결과 문제점이 정확히 밝혀졌고, 지난달 29일부터 다시 군에 납품이 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다.

고통스런 산고 끝에 다시 태어난 K-11 복합형 소총은 한국군의 전력을 책임질 미래형 소총으로 거듭날 채비를 하고 있다.

K-11 복합형 소총의 경우, 정교한 소형 컴퓨터라고 할 수 있는 사격통제장치(Fire Control System, FCS)가 레이저 거리측정기, 탄도컴퓨터, CCD 카메라, 관측용 광학장비, 환경 센서, 표적추적 장치. 열영상 장비 등의 디지털 정보를 제어하는 가운데 사격을 하는 복잡한 체계로 이뤄져 있다.

제일 먼저, 레이저 거리측정기로 표적과의 거리가 계산되면 이 디지털 정보는 20㎜ 공중폭발탄에 내장된 반도체 칩에 전달된다.

정보를 받은 공중폭발탄은 발사돼 날아갈 때, 거리에 따라 회전수가 결정되고, 이후 목표에 도달하면 공중폭발탄 내부의 충격 센서가 자동으로 회전수를 인지, 표적 위에서 폭발한다. 따라서 신호가 잘못 입력되면 원하는 위치에서 벗어나 폭발할 수도 있다.

컴퓨터가 탄도 방해 요소들 처리

과거 베트남 전에서 맹위를 떨쳤던 분대 단위 보병화기로 M79 유탄발사기가 있었고, 현재는 M203 소총장착용 유탄발사기로 바뀌어 사용되고 있으나 두 가지 모두 사수의 조준감에 의해서 운용된다.

이에 대해 전문가들은 “사수가 표적을 정조준해서 사격했을 때, 발사된 유탄은 다양한 원인으로 총구와 표적을 연결하는 직선인 조준선 정렬에서 벗어나고, 이동 표적인 경우에는 유탄이 날아가는 사이에 표적 자체도 움직이므로 더욱 오차가 커진다”고 지적한다.

탄도에 영향을 미치는 현상들은 크게 탄도(Ballistic), 시차(Parallax), 화포의 안정화(Stabilization) 등의 세 가지로 알려져 있다. 탄환의 비행시간과 표적의 운동에 의해 벗어난 탄도의 문제, 사격통제장치와 화기가 별도로 운용될 때, 발생하는 시차의 문제, 이동하면서 사격시, 정확한 수평을 유지하지 않으면 표적에서 벗어나는 안정화 문제 등이 바로 그것.

이외에 항력, 바람, 대기온도 등에 의해 탄환은 원하는 표적에서 벗어나기 미련이다. 따라서 이를 해결하기 위해 개발된 장비가 바로 사격통제장치(FCS)다.

사격통제장치는 앞서 말한 3가지의 문제점을 해결하기 위한 사격제원 정보를 총기 또는 화포에 전달하는 기능을 갖추고 있다. 표적에 대한 탐지와 추적을 통해 표적의 위치, 속도, 이동 방향에 대한 정보를 지속적으로 사격통제장치에 전달한다.

그 절차는 사격하기 전에 미리 지구의 중력, 바람 등에 의한 탄도의 변화와 비행시간 동안의 표적이동 등을 계산해 발사 방향을 제어하고, 레이저 거리측정기로 표적에 맞는 거리 정보를 계산하는 것,

자동으로 폭발하는 지능형 폭탄 내장

K-11 복합형 소총의 사격통제장치는 레이저를 이용한다. 우선, 병사는 레이저 거리측정기로 적을 향해 약 5~20ns의 짧은 레이저 펄스를 발사한다.

내장된 칩이 발사신호가 되돌아오는 데 걸리는 시간과 빛의 속도를 곱해 표적까지의 거리를 계산, 자동으로 조준점을 사수에게 영상장비로 보여주고, 사수는 그대로 조준점을 지향해 사격하면 된다. .

20mm 유탄 내부에는 회전수 계수형 신관이 탑재된다. 거리측정기로 획득된 디지털 정보들은 유탄의 신관에 자동으로 전송·입력되고, 거리에 따라 탄의 회전수가 계산된다. 유탄은 입력된 숫자만큼 회전하면서 날아가는데 원하는 위치에 도달하면 자동으로 폭발한다. 마치 십자폭탄처럼 머리 위에서 쏟아지는 파편은 가공할 위력을 자랑한다.

그런데 이 사격통제장치의 정보가 지능형 유탄의 칩에 잘못 전달되면 원치 않는 위치에서 폭발이 일어날 수 있다. 방사청 조사 결과 2011년 폭발사고의 원인은 20㎜ 지능형 공중폭발탄을 사격할 때 사수가 방아쇠를 살짝 당겼고, 탄이 발사되지 않은 상황에서 공중폭발탄의 반도체 칩에 신호가 전달되면서 거리에 대한 오차 정보가 발생해 결국 폭발로 이어졌던 것.

그러나 이후 군의 지속적인 검사와 수많은 테스트 결과 문제점이 정확히 밝혀졌고, 지난달 29일부터 다시 군에 납품이 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다.

고통스런 산고 끝에 다시 태어난 K-11 복합형 소총은 한국군의 전력을 책임질 미래형 소총으로 거듭날 채비를 하고 있다.

- 조행만 객원기자

- chohang3@empal.com

- 저작권자 2013-12-04 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터