제록스 하면 복사기와 프린터기를 생산 판매하는 제조업체가 떠오른다. 하지만 제록스는 더 이상 제조업체가 아니다. 과거 1990년대의 제록스는 경쟁업체가 급증하고, 고객들마저 인쇄비용 절감을 대대적으로 추진하는 상황에서 미래가 불투명한 기업 중 하나였다.

제록스는 고민 끝에 과감한 결정을 내린다. ‘문서에 관한 고객의 모든 고민을 해결하는 회사(The Document Company)’라는 야심찬 슬로건과 함께 서비스 분야로 진출한 것. 2001년 제록스는 이 슬로건의 기치 아래 ‘제록스글로벌서비스(XGS)’라는 제조와 서비스를 융합한 컨설팅 분야로 진출한다.

제록스의 예에서 보듯 이제 제품 하나만으로는 경쟁에서 살아남을 수 없는 시대가 도래하고 있다. 제조 중심의 사업은 시간이 흐를수록 수익창출 능력에 있어 그 한계를 보이고 있는데, 이런 성장의 한계를 돌파하기 위해 선진 기업들은 혁신적인 콘셉트의 비즈니스 모델을 추진하고 있다. 바로 제조업체가 사업모델을 서비스 중심으로 변경하는 ‘서비사이징(servicizing)’이다.

제조업의 서비스화에 대한 전략 모색

최근 지속되고 있는 세계 경제 침체의 해결 방안으로 제조산업 전반에 걸친 시스템 전환의 필요성이 대두되고 있는 상황에서, 기존 산업을 지식기반 중심의 경제로 변화시키기 위한 ‘제조업의 서비스화’에 대해 정책방안을 수립하고 실천 전략을 모색하고자 하는 자리가 마련돼 주목을 끌었다.

지난 22일(월), JW메리어트 호텔에서는 ‘혁신을 통한 지식기반경제로의 체제 전환’이라는 내용을 중심으로 기획재정부와 한국개발연구원이 공동으로 주관하는 ‘2012 산업혁신 서비스 선진화 국제포럼’이 개최됐다.

23일(화)까지 양일간 열리는 이번 국제포럼에서는 제조업과 서비스업의 새로운 추세인 ‘제조업의 서비스화’와 ‘서비스 산업의 IT기술 역할’ 등을 주제로 국내·외 전문가들의 다양한 의견과 토론이 제공되고 있다.

행사를 개최한 기획재정부의 박재완 장관은 인사말을 통해 “세계 경제의 어려움이 지속되고 있는 상황에서는, 단기적인 위기극복에만 초점을 맞추기보다 또 다른 도약을 위한 ‘산업간 융합’과 ‘제조업의 서비스화’, 그리고 ‘서비스의 글로벌화’ 같은 새로운 성장동력이 창출되어야 한다”고 당부했다.

혁신기반 생태계 구축 필요

행사의 개최를 알리는 기조연설에서 글로벌 산업혁신 전략에 대해 강연한 스캇 스턴(Scott Stern) MIT 경영대학원 석좌교수는 “한국이 현 수준에서 한 단계 더 도약하기 위해서는 ‘혁신기반 생태계(Innovation-based Ecosystem)’ 구축이 필요하다”고 강조했다.

스턴 교수는 이에 대한 사례로 “세계적 IT 기업인 구글도 대학의 도서관 검색을 위한 작은 생각에서 출발했지만, MIT 등 미국의 주요 대학 대부분이 혁신기반 생태계를 자체적으로 가지고 있었기 때문에 가능했다고 생각한다”고 의견을 피력했다.

그러면서 스턴 교수는 “따라서 성공적인 산업 육성을 위해서는 서비스 클러스터를 발전시킬 필요가 있고 이를 위해 혁신적 생각과 창업을 연결시킬 수 있는 혁신기반 생태계 구축이 필요한 것이다”고 설명했다.

스턴 교수는 강연을 마무리하며 호주의 포도주산업 클러스터를 예로 들었는데 “호주 포도주산업 클러스터의 성공은 천연자원 등 호주의 비교우위점과 호주의 역량을 한 곳에 잘 융합한 결과”라고 전제하면서 “호주 포도주 클러스터는 포도주 산업의 발전뿐만 아니라 포도주 제조에 필요한 고도의 IT산업도 함께 발전시켰다”라고 언급했다.

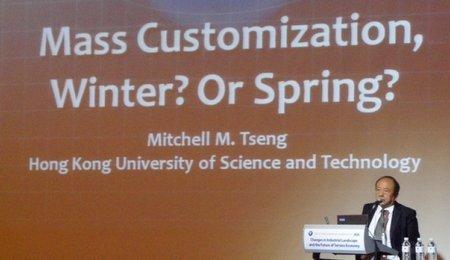

대량 맞춤화의 미래는 개방 맞춤화

본격적으로 시작된 주제발표 순서에서 대량 맞춤화의 미래에 대한 내용을 발표한 홍콩과학기술대학교의 미첼 쳉(Mitchell Tseng) 석좌교수는 “과도한 맞춤화나 지나친 기술 채택으로 인한 맞춤화 실패 사례가 없는 것은 아니지만, 지난 10년간 수많은 성공적인 제품 차별화와 대량 맞춤화의 사례들을 관찰할 수 있었다”면서 “소비자들의 선호가 다양한 만큼 기술 진보에 따라 제품 차별화가 더욱 세분화되는 대량 맞춤화의 추세는 당연한 결과”라고 평가했다.

쳉 교수는 “최근 중요한 경제적 현상 중 하나인 제조업의 서비스화도 대량 맞춤화, 특히 개방 맞춤화의 흐름 중 하나로 볼 수 있다”면서 “대량 맞춤화의 미래는 개방 맞춤화에 있다”고 주장했다.

그러면서 쳉 교수는 “제품 생산자뿐만 아니라 소비자 또는 제3자까지 적극적으로 제품의 맞춤화에 참여하는 것이 중요한데, 오픈 소스 소프트웨어에서 이미 많은 발전이 이뤄졌고, 제조업이나 서비스 부문에서도 개방 맞춤화 현상이 나타나고 있다”고 설명했다.

이어서 ‘한국 제조업의 구조변화와 세계화’란 주제로 발표한 한국개발연구원 산업·경쟁정책연구부의 안상훈 부장은 “한국의 제조업은 수출주도형 경제성장 전략을 통해 지난 40여년간 지속적인 고도성장을 이루었다”고 전제하면서 “이 과정에서 제품 수출을 통한 세계시장에서의 경쟁은 한국 기업들의 경쟁력을 높이고 한국경제의 성장을 견인하는 매우 중요한 역할을 했다”고 평가했다.

그러면서 안 부장은 “한국의 제조업이 장기적으로 높은 성장잠재력을 유지하기 위해서는 생산의 국제화와 산업구조의 급격한 변화에 대응하여 서비스의 융합과 함께 자본과 인력 등 생산요소의 부문간 재배치를 효율적이고 원활하게 수행하는 것이 중요한 과제가 될 것”이라고 예측했다.

제록스는 고민 끝에 과감한 결정을 내린다. ‘문서에 관한 고객의 모든 고민을 해결하는 회사(The Document Company)’라는 야심찬 슬로건과 함께 서비스 분야로 진출한 것. 2001년 제록스는 이 슬로건의 기치 아래 ‘제록스글로벌서비스(XGS)’라는 제조와 서비스를 융합한 컨설팅 분야로 진출한다.

제록스의 예에서 보듯 이제 제품 하나만으로는 경쟁에서 살아남을 수 없는 시대가 도래하고 있다. 제조 중심의 사업은 시간이 흐를수록 수익창출 능력에 있어 그 한계를 보이고 있는데, 이런 성장의 한계를 돌파하기 위해 선진 기업들은 혁신적인 콘셉트의 비즈니스 모델을 추진하고 있다. 바로 제조업체가 사업모델을 서비스 중심으로 변경하는 ‘서비사이징(servicizing)’이다.

제조업의 서비스화에 대한 전략 모색

최근 지속되고 있는 세계 경제 침체의 해결 방안으로 제조산업 전반에 걸친 시스템 전환의 필요성이 대두되고 있는 상황에서, 기존 산업을 지식기반 중심의 경제로 변화시키기 위한 ‘제조업의 서비스화’에 대해 정책방안을 수립하고 실천 전략을 모색하고자 하는 자리가 마련돼 주목을 끌었다.

지난 22일(월), JW메리어트 호텔에서는 ‘혁신을 통한 지식기반경제로의 체제 전환’이라는 내용을 중심으로 기획재정부와 한국개발연구원이 공동으로 주관하는 ‘2012 산업혁신 서비스 선진화 국제포럼’이 개최됐다.

23일(화)까지 양일간 열리는 이번 국제포럼에서는 제조업과 서비스업의 새로운 추세인 ‘제조업의 서비스화’와 ‘서비스 산업의 IT기술 역할’ 등을 주제로 국내·외 전문가들의 다양한 의견과 토론이 제공되고 있다.

행사를 개최한 기획재정부의 박재완 장관은 인사말을 통해 “세계 경제의 어려움이 지속되고 있는 상황에서는, 단기적인 위기극복에만 초점을 맞추기보다 또 다른 도약을 위한 ‘산업간 융합’과 ‘제조업의 서비스화’, 그리고 ‘서비스의 글로벌화’ 같은 새로운 성장동력이 창출되어야 한다”고 당부했다.

혁신기반 생태계 구축 필요

행사의 개최를 알리는 기조연설에서 글로벌 산업혁신 전략에 대해 강연한 스캇 스턴(Scott Stern) MIT 경영대학원 석좌교수는 “한국이 현 수준에서 한 단계 더 도약하기 위해서는 ‘혁신기반 생태계(Innovation-based Ecosystem)’ 구축이 필요하다”고 강조했다.

스턴 교수는 이에 대한 사례로 “세계적 IT 기업인 구글도 대학의 도서관 검색을 위한 작은 생각에서 출발했지만, MIT 등 미국의 주요 대학 대부분이 혁신기반 생태계를 자체적으로 가지고 있었기 때문에 가능했다고 생각한다”고 의견을 피력했다.

그러면서 스턴 교수는 “따라서 성공적인 산업 육성을 위해서는 서비스 클러스터를 발전시킬 필요가 있고 이를 위해 혁신적 생각과 창업을 연결시킬 수 있는 혁신기반 생태계 구축이 필요한 것이다”고 설명했다.

스턴 교수는 강연을 마무리하며 호주의 포도주산업 클러스터를 예로 들었는데 “호주 포도주산업 클러스터의 성공은 천연자원 등 호주의 비교우위점과 호주의 역량을 한 곳에 잘 융합한 결과”라고 전제하면서 “호주 포도주 클러스터는 포도주 산업의 발전뿐만 아니라 포도주 제조에 필요한 고도의 IT산업도 함께 발전시켰다”라고 언급했다.

대량 맞춤화의 미래는 개방 맞춤화

본격적으로 시작된 주제발표 순서에서 대량 맞춤화의 미래에 대한 내용을 발표한 홍콩과학기술대학교의 미첼 쳉(Mitchell Tseng) 석좌교수는 “과도한 맞춤화나 지나친 기술 채택으로 인한 맞춤화 실패 사례가 없는 것은 아니지만, 지난 10년간 수많은 성공적인 제품 차별화와 대량 맞춤화의 사례들을 관찰할 수 있었다”면서 “소비자들의 선호가 다양한 만큼 기술 진보에 따라 제품 차별화가 더욱 세분화되는 대량 맞춤화의 추세는 당연한 결과”라고 평가했다.

쳉 교수는 “최근 중요한 경제적 현상 중 하나인 제조업의 서비스화도 대량 맞춤화, 특히 개방 맞춤화의 흐름 중 하나로 볼 수 있다”면서 “대량 맞춤화의 미래는 개방 맞춤화에 있다”고 주장했다.

그러면서 쳉 교수는 “제품 생산자뿐만 아니라 소비자 또는 제3자까지 적극적으로 제품의 맞춤화에 참여하는 것이 중요한데, 오픈 소스 소프트웨어에서 이미 많은 발전이 이뤄졌고, 제조업이나 서비스 부문에서도 개방 맞춤화 현상이 나타나고 있다”고 설명했다.

이어서 ‘한국 제조업의 구조변화와 세계화’란 주제로 발표한 한국개발연구원 산업·경쟁정책연구부의 안상훈 부장은 “한국의 제조업은 수출주도형 경제성장 전략을 통해 지난 40여년간 지속적인 고도성장을 이루었다”고 전제하면서 “이 과정에서 제품 수출을 통한 세계시장에서의 경쟁은 한국 기업들의 경쟁력을 높이고 한국경제의 성장을 견인하는 매우 중요한 역할을 했다”고 평가했다.

그러면서 안 부장은 “한국의 제조업이 장기적으로 높은 성장잠재력을 유지하기 위해서는 생산의 국제화와 산업구조의 급격한 변화에 대응하여 서비스의 융합과 함께 자본과 인력 등 생산요소의 부문간 재배치를 효율적이고 원활하게 수행하는 것이 중요한 과제가 될 것”이라고 예측했다.

- 김준래 객원기자

- joonrae@naver.com

- 저작권자 2012-10-23 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터