1968년 개봉한 영화 ‘혹성탈출(Planet of the Apes)’에서 우주인 테일러(찰톤 헤스톤 분)는 원숭이들이 지배하는 미래의 지구로 시간여행을 하게 된다. 인간과 비슷한 수준의 문명을 건설했지만 비행기를 만드는 능력이 없는 원숭이들은 “우주선을 타고 불시착했다”는 말을 믿지 않는다. 답답한 테일러가 종이로 비행기를 접어서 날리자 다들 눈이 동그래진다.

누구든 종이 한 장을 이리저리 몇 번만 접으면 비행기를 접어서 날릴 수 있다. 그런데 종이를 접어서 진짜 로봇을 만들 수 있다면 어떨까. 그것도 동전 크기의 초소형 로봇이면서 스스로 무리를 이루어 날아다닐 수 있는 비행로봇이라면?

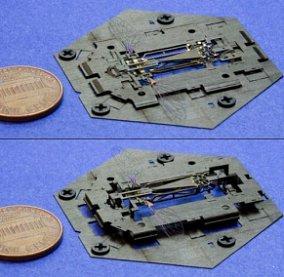

하버드 공대 연구진이 최근 개발한 파리 모양의 초소형 비행로봇은 칼로 자르거나 접착제를 발라서 조립하는 기존의 방식이 아닌, 종이처럼 얇은 특수 판을 잡아당기고 접어서 만드는 ‘팝업’ 방식으로 제작되었다. 팝업(pop-up)이란 책을 펼쳤을 때 잘린 종이가 저절로 접혀지며 입체 모양이 되는 방식을 가리킨다.

모든 요소가 한 장의 특수 판에 내재돼 있어서 부품을 잃어버리거나 접착이 어긋날 일이 없다. 높은 수준의 정확성이 요구되는 초소형 로봇과 전자기기 대량생산 과정에 획기적인 변화가 일어날 전망이다.

제작과정을 설명한 논문 ‘팝업북 방식의 미세전자기계(Pop-up book MEMS)’는 국제학술지 ‘마이크로 기계공학 및 마이크로공학저널(Journal of Micromechanics and Microengineering)’ 최근호에 게재됐다.

팝업과 종이접기 방식 응용해 로봇 제작

하버드대 응용과학공대(SEAS) 산하의 비스 생물공학연구소(WIBIE)는 지난 몇 년 동안 생물학을 응용해 로봇을 만드는 작업을 진행중이다. 꿀벌처럼 군집을 이루어 날아다니는 초소형 비행로봇을 만들기 때문에 연구에는 ‘로봇벌(RoboBees) 프로젝트’라는 이름이 붙었다.

로봇벌을 만드는 일은 생각만큼 쉽지 않다. 몸체의 크기가 작아야 비행에 유리하고, 날아오르는 데 무리가 없을 정도로 가벼운 소재여야 하며, 조종 시스템까지 탑재해야 하기 때문이다. 게다가 몸체를 조립하는 작업도 만만치 않다. 눈에 보이지 않을 만큼 작은 부품 수십 개 중 하나라도 비뚤게 조립되면 비행이 불가능하다.

특히 접착제를 이용해 조립을 하는 과정이 문제다. 부품 크기가 워낙에 작아서 가느다란 텅스텐 실에 접착제를 묻혀 정확한 자리에 살짝 찍어야 한다. 물론 맨눈이 아닌 현미경으로만 확인할 수 있다. 이 과정에서 수많은 실패를 겪느라 연구자들은 “과학이나 공학이 아닌 예술 수준의 공예”라고 부르곤 했다.

그러나 1년 전부터 새로운 조립 방식이 시도됐고 최근 그 성과가 공개됐다. 종이를 미리 이리저리 잘라서 붙여 놓았다가 책을 펼치면 입체 모양의 구조물이 나타나는 팝업(pop-up) 방식과 한 장의 종이를 이리저리 접어서 다양한 물건을 만드는 종이접기 방식을 결합한 것이다.

조립 정확도가 1천분의 5밀리미터 수준

연구진은 탄소섬유, 티타늄, 황동, 세라믹, 접착지, 플라스틱 필름의 일종인 캡톤(kapton) 테이프 등 18가지 소재를 겹겹이 쌓아 압축시켜서 종이처럼 얇은 한 장의 특수 판을 만들어냈다. 판에는 회로기판이 인쇄되어 있고 도면에 따라 미리 레이저로 절단을 해놓았다.

판 전체를 용액에 담그는 침적납땜 방식으로 회로를 만들어서 별도의 땜질 과정도 필요가 없으며, 경화된 탄소섬유를 재료로 사용했기 때문에 부품이 휘어지는 일도 적다. 조립판 곳곳에는 절단선과 접힘선이 정밀하게 새겨져 있어서 조립 정확도가 1천분의 5mm 수준에 달한다.

조립 방법도 쉬워서 그저 당기고 접는 몇 번의 동작만으로 3차원 입체구조가 완성된다. 한 장의 판에 손바닥보다 작은 로봇 몸체 조립판을 수십 장이나 담을 수 있어서 제작비도 절감된다. 조립 과정은 동영상으로 확인할 수 있다. (http://youtu.be/VxSs1kGZQqc)

조립판 중 접히는 부분은 115군데에 달하지만 완성된 로봇벌은 무게가 90mg에 불과하며 크기가 25센트짜리 미국 동전에 불과하다. 재료 사용에도 제한이 거의 없고 사용된 재료도 흔한 것들이다. 여러 겹 사이에 별도의 재료를 삽입해서 스스로 조립되는 로봇을 만들 수도 있다.

연구를 이끈 롭 우드(Rob Wood) 하버드 공대 부교수는 하버드대 보도자료를 통해 “특수 판은 금속, 세라믹, 폴리머 등 어떠한 물질도 사용 가능하며 3차원 구조를 만드는 데도 제한이 적다”고 밝혔다.

연구에 참여한 하버드 공대 박사과정생 피터 휘트니(J. Peter Whitney)와 프라티브 스리타란(Pratheev Sreetharan)은 “초소형 로봇은 새로운 장치를 추가하거나 나사를 이용해 고정시키는 것도 불가능하다”며, 이번 기술이 초경량 로봇을 제작하는 데 유용하게 쓰일 수 있다고 설명했다.

이번 연구는 미국 육군연구소(ARL), 국립과학재단(NSF), 위스연구소 등이 지원 하에 이루어졌다.

누구든 종이 한 장을 이리저리 몇 번만 접으면 비행기를 접어서 날릴 수 있다. 그런데 종이를 접어서 진짜 로봇을 만들 수 있다면 어떨까. 그것도 동전 크기의 초소형 로봇이면서 스스로 무리를 이루어 날아다닐 수 있는 비행로봇이라면?

하버드 공대 연구진이 최근 개발한 파리 모양의 초소형 비행로봇은 칼로 자르거나 접착제를 발라서 조립하는 기존의 방식이 아닌, 종이처럼 얇은 특수 판을 잡아당기고 접어서 만드는 ‘팝업’ 방식으로 제작되었다. 팝업(pop-up)이란 책을 펼쳤을 때 잘린 종이가 저절로 접혀지며 입체 모양이 되는 방식을 가리킨다.

모든 요소가 한 장의 특수 판에 내재돼 있어서 부품을 잃어버리거나 접착이 어긋날 일이 없다. 높은 수준의 정확성이 요구되는 초소형 로봇과 전자기기 대량생산 과정에 획기적인 변화가 일어날 전망이다.

제작과정을 설명한 논문 ‘팝업북 방식의 미세전자기계(Pop-up book MEMS)’는 국제학술지 ‘마이크로 기계공학 및 마이크로공학저널(Journal of Micromechanics and Microengineering)’ 최근호에 게재됐다.

팝업과 종이접기 방식 응용해 로봇 제작

하버드대 응용과학공대(SEAS) 산하의 비스 생물공학연구소(WIBIE)는 지난 몇 년 동안 생물학을 응용해 로봇을 만드는 작업을 진행중이다. 꿀벌처럼 군집을 이루어 날아다니는 초소형 비행로봇을 만들기 때문에 연구에는 ‘로봇벌(RoboBees) 프로젝트’라는 이름이 붙었다.

로봇벌을 만드는 일은 생각만큼 쉽지 않다. 몸체의 크기가 작아야 비행에 유리하고, 날아오르는 데 무리가 없을 정도로 가벼운 소재여야 하며, 조종 시스템까지 탑재해야 하기 때문이다. 게다가 몸체를 조립하는 작업도 만만치 않다. 눈에 보이지 않을 만큼 작은 부품 수십 개 중 하나라도 비뚤게 조립되면 비행이 불가능하다.

특히 접착제를 이용해 조립을 하는 과정이 문제다. 부품 크기가 워낙에 작아서 가느다란 텅스텐 실에 접착제를 묻혀 정확한 자리에 살짝 찍어야 한다. 물론 맨눈이 아닌 현미경으로만 확인할 수 있다. 이 과정에서 수많은 실패를 겪느라 연구자들은 “과학이나 공학이 아닌 예술 수준의 공예”라고 부르곤 했다.

그러나 1년 전부터 새로운 조립 방식이 시도됐고 최근 그 성과가 공개됐다. 종이를 미리 이리저리 잘라서 붙여 놓았다가 책을 펼치면 입체 모양의 구조물이 나타나는 팝업(pop-up) 방식과 한 장의 종이를 이리저리 접어서 다양한 물건을 만드는 종이접기 방식을 결합한 것이다.

조립 정확도가 1천분의 5밀리미터 수준

연구진은 탄소섬유, 티타늄, 황동, 세라믹, 접착지, 플라스틱 필름의 일종인 캡톤(kapton) 테이프 등 18가지 소재를 겹겹이 쌓아 압축시켜서 종이처럼 얇은 한 장의 특수 판을 만들어냈다. 판에는 회로기판이 인쇄되어 있고 도면에 따라 미리 레이저로 절단을 해놓았다.

판 전체를 용액에 담그는 침적납땜 방식으로 회로를 만들어서 별도의 땜질 과정도 필요가 없으며, 경화된 탄소섬유를 재료로 사용했기 때문에 부품이 휘어지는 일도 적다. 조립판 곳곳에는 절단선과 접힘선이 정밀하게 새겨져 있어서 조립 정확도가 1천분의 5mm 수준에 달한다.

조립 방법도 쉬워서 그저 당기고 접는 몇 번의 동작만으로 3차원 입체구조가 완성된다. 한 장의 판에 손바닥보다 작은 로봇 몸체 조립판을 수십 장이나 담을 수 있어서 제작비도 절감된다. 조립 과정은 동영상으로 확인할 수 있다. (http://youtu.be/VxSs1kGZQqc)

조립판 중 접히는 부분은 115군데에 달하지만 완성된 로봇벌은 무게가 90mg에 불과하며 크기가 25센트짜리 미국 동전에 불과하다. 재료 사용에도 제한이 거의 없고 사용된 재료도 흔한 것들이다. 여러 겹 사이에 별도의 재료를 삽입해서 스스로 조립되는 로봇을 만들 수도 있다.

연구를 이끈 롭 우드(Rob Wood) 하버드 공대 부교수는 하버드대 보도자료를 통해 “특수 판은 금속, 세라믹, 폴리머 등 어떠한 물질도 사용 가능하며 3차원 구조를 만드는 데도 제한이 적다”고 밝혔다.

연구에 참여한 하버드 공대 박사과정생 피터 휘트니(J. Peter Whitney)와 프라티브 스리타란(Pratheev Sreetharan)은 “초소형 로봇은 새로운 장치를 추가하거나 나사를 이용해 고정시키는 것도 불가능하다”며, 이번 기술이 초경량 로봇을 제작하는 데 유용하게 쓰일 수 있다고 설명했다.

이번 연구는 미국 육군연구소(ARL), 국립과학재단(NSF), 위스연구소 등이 지원 하에 이루어졌다.

- 임동욱 객원기자

- im.dong.uk@gmail.com

- 저작권자 2012-02-20 ⓒ ScienceTimes

관련기사

뉴스레터

뉴스레터